Pamela diventa lo specchio di una società malata, dove troppi uomini vivono come Dino, il protagonista dell’opera La noia di Moravia.

Per giudicare la complicità di una classe politica non basta un processo strettamente legale, seppur necessario, ma serve quello che Pasolini chiamava tribunale morale.

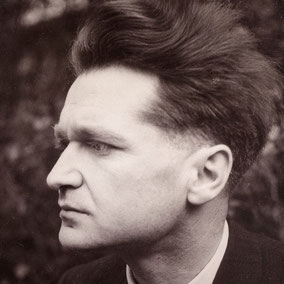

Adolf Portmann, biologo, zoologo e filosofo svizzero ha messo in rilievo nei suoi studi una diversa concezione riguardo gli esseri viventi, in particolare gli animali, valutando il ruolo della loro forma e di ciò che appare, attraverso i concetti di interiorità e autopresentazione, instaurando così una nuova modalità di percepire e valutare gli esseri viventi.

Vivere con filosofia di Salvatore Grandone è un testo che ci porta, nel profondo, a chiederci cosa significhi fare filosofia. Mostrando che, forse, il nostro presente ci ha abituati a un’immagine del filosofo, quale uomo fra le nuvole chiuso nella sua biblioteca polverosa, non proprio corretta. Sarebbe ora di metterla in questione.

Adelphi pubblica in italiano gli Esercizi negativi di Emil Cioran. Un testo dove non c’è filosofia, ma un incendio che riduce in cenere ogni certezza. Il pensatore romeno appare come un chirurgo dell’anima che incide senza anestesia, il cui bisturi non risparmia nessun dio, nessun idolo, nessuna illusione.

In un’epoca dominata dalla fretta e dall’efficienza, fermarsi a preparare una tazza di tè è un atto di consapevolezza. Non è solo bere: è prendersi cura di sé, riconoscere il lavoro silenzioso di chi coltiva le foglie e rispettare la natura che le ha generate. Il tè autentico racconta storie di mani esperte, terre lontane e comunità che resistono e ogni infusione diventa così un momento per rallentare, osservare, ascoltare e ritrovare il ritmo del tempo lento. Con L’Angolo del Tè questa filosofia prende forma: uno spazio dove lentezza e qualità tornano centrali. Non solo una bevanda, ma un ponte tra culture, tradizioni millenarie e persone di oggi. Una rivoluzione discreta che invita a riscoprire il bello dell’essenziale, tazza dopo tazza.

A Schopenhauer è da tempo stato attribuito il merito di esser stato tra i primi intellettuali in Europa ad aver introdotto nel proprio edificio filosofico elementi provenienti dalle tradizioni sapienziali indiane. Questo contributo, ponendosi idealmente sulla scia di un mio precedente articolo, Schopenhauer e il Buddha: abbozzo di un confronto, intende proseguire la comparazione tra il “saggio di Francoforte” e il Buddha, sia pure entro limiti di spazio ristretti che, com’è ovvio, impediscono analisi particolarmente approfondite.

La bioetica è una branca dell’etica applicata alla biomedicina. Ma qual è la sua storia? Quali tappe della storia della medicina hanno portato alla nascita della bioetica? A quanto pare, le origini di questa disciplina sono più antiche di quanto si possa immaginare.

La recente scomparsa di John R. Searle ha poco scosso i social. “Filosofi” e “divulgatori” influencer non ne hanno parlato: nessun reel commemorativo, nessuna breve spiegazione in “un minuto” dei concetti chiave, nessun elenco dei libri “indispensabili” da leggere. Insomma, la macchina della cultura-social è rimasta ferma o non ha creato contenuti abbastanza virali. Semplice dimenticanza? Lo strano del caso del professore John R. Searle merita un’indagine accurata.

di Luciana Petrocelli

C’è un modo per non soccombere alla retorica delle aree interne? Un modo per non consegnare i significati a una malinconica narrazione della conservazione? Queste sono le domande da cui muove il nuovo progetto di rigenerazione culturale e urbana che prende forma a Castel del Giudice, nel cuore dell’Appennino molisano. Un luogo simbolico di quell’Italia soltanto spazialmente centrale, ma “laterale” negli immaginari collettivi e troppo spesso retoricamente evocata quando a divenire secondaria è l'etica della cura.

Il film Au hasard Balthazar ci narra delle avventure di Bathazar, un umile asino simbolo dell'innocenza.

di Michele Rossi

Una sitcom surreale, impregnata di angoscia, di tinte perturbanti, che ci parla della "realtà" al confine tra sogno ed incubo.

di Giovanni Zuanazzi

L'articolo esamina la svolta che Rainer Maria Rilke compie nella Nona Elegia Duinese, superando la tensione tra il dicibile e l'indicibile. Invece di aspirare all'infinito e all'astratto, il poeta si dedica a nominare le cose semplici e quotidiane del mondo terreno. Questo gesto non è una rinuncia, ma il mezzo per salvare l'effimero, trasmutandolo in una realtà interiore e «invisibile».

Dalla televisione alla politica, dai social network agli influencer per bambini: il marketing ha colonizzato ogni fase della vita e ogni spazio, pubblico o privato. Ma da dove trae origine questa onnipresenza della pubblicità? Perché non ci suscita più alcun dilemma etico l'esplicito intento manipolatorio delle campagne di marketing? Siamo ancora in tempo per smettere di "vendere noi stessi"? Per rispondere ripartiamo da Bernays e dalla nascita della propaganda moderna

Simone Weil scrive Réflexions sur le causes de la liberté e de l’oppression social quando aveva solo ventiquattro anni. Ma, come nota il maestro Alain, in queste pagine si evince già una maturità filosofica sorprendente. Lo stesso Alain dirà di quest'opera: «Kant continuato». Il giudizio entusiasta del maestro non solo mette in luce il talento precoce di Weil, altresì mostra in quale orizzonte di pensiero ella si muova. Fin da quest’opera, infatti, i riferimenti filosofici della pensatrice francese sono molto chiari: il citato Kant, Platone – definito da Weil icasticamente «il padre della mistica occidentale» – Spinoza e, nonostante le critiche mossegli, Marx.

di Salvatore Grandone

Viviamo in una società edonista. Al di là dei facili moralismi, sarebbe ingenuo negare che oggi il piacere occupa il primo posto. Il consumismo sfrenato, l’accumulo di beni superflui, il culto dell’apparenza, il dilagare delle dipendenze: tutto sembra indicare che l’imperativo è provare piacere, sempre e comunque, a qualsiasi costo. Ma cosa direbbe Platone di fronte alla nostra morale dell’eccesso? E in che modo il suo pensiero può aiutarci a comprendere il presente?

Dalle passeggiate regolari di Kant alle solitarie escursioni alpine di Nietzsche, dai boschi di Thoreau ai sentieri di Rousseau, molti grandi pensatori hanno trovato nella natura il ritmo giusto per pensare e vivere meglio. Camminare non è solo movimento: è un atto filosofico che rigenera mente e spirito. Per questo motivo, oggi vi presentiamo un capitolo di La Natura che cura. Perché vedere, annusare, toccare e ascoltare le piante ci rende più sani, felici e longevi, pubblicato di recente da Aboca edizioni.

C’è una guerra che non si combatte solo con i droni e i carri armati, ma con i video patinati, le stories da un minuto e il silenzio imposto a chi urla troppo forte. È la guerra del racconto. E a Gaza, mentre la fame dilaga e le bombe cadono, questa guerra la sta vincendo chi ha il controllo dell’immagine, non della verità.

Nel mondo contemporaneo, dopo millenni di storia, ancora non sappiamo bene definire cosa voglia dire “uomo”; e se l’esistenzialismo ha cercato a suo modo di rispondere a questa domanda, non possiamo dire che ci sia totalmente riuscito. Ma se la risposta fosse lo stesso porsi la domanda, se la risposta fosse l’assenza stessa della risposta? Il post-modernismo, con il decostruttivismo e il cosiddetto “assurdismo” di matrice esistenzialista, potrebbe contenere le nuove vie per porsi nuovamente questa domanda.

di Vincenzo Fiore

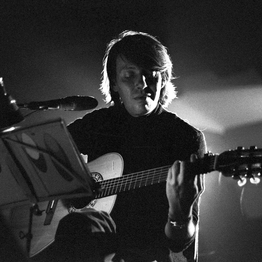

Un viaggio poetico che dialoga con l’eredità di Fabrizio De André, attraversandone fragilità, rabbia, compassione e anarchia. ''Abbiamo tutti bisogno di un amico fragile'' di Nicola Vacca è un corpo a corpo con il ''Vangelo laico'' di Faber: versi che non si arrestano davanti al mito, ma lo attraversano per farlo vivere nel presente.

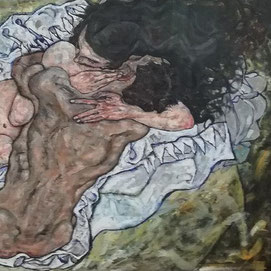

Nella nostra società individualista, l’amore come “scena del Due” (Alain Badiou) tende a dissolversi in un gioco referenziale e narcisista, dove l’io non incontra l’altro ma solo simulacri di se stesso. Riscoprire la differenza, il compromesso, il sacrificio dell’essere-con e dell’esser-per l’altro è essenziale per ritornare ad abitare la complessità della relazione, lo scarto dia-logico che solo rende possibile il discorso.

Una riflessione sul significato, le motivazioni e le conseguenze del tradimento, inteso come l’incapacità a rispettare gli impegni più sacri che si son presi nei confronti di un’altra persona.

Una breve riflessione sul film monumentale ''Sussurri e grida'', per interrogarsi sul senso di una vita che rinuncia all’amore al fine di mantenere una coerenza apparente di linguaggio e gesti. La domanda implicita è: cosa si perde, davvero, quando si sacrifica la naturalezza dei legami umani in nome di un modello sociale prestabilito?