Se credi nel nostro progetto e nel valore della filosofia, questo è il momento giusto per dare una mano. Scopri come vogliamo crescere e come puoi esserci d'aiuto al seguente link.

di Luciana Petrocelli

Nel cuore dell’Appennino, dove i paesi sembrano dimenticati e i muri parlano un linguaggio fatto di crepe, silenzi e tracce, un progetto musicale e poetico prova a porre una domanda semplice quanto radicale: come possiamo ricominciare a vedere, sentire, pensare diversamente l'ordinario di un'area interna? Come possiamo riscoprire un territorio non solo attraverso la memoria, ma attraverso l’immaginazione?

In Psicologia delle visioni del mondo, Jaspers, riprendendo le analisi di Max Scheler contenute in un fondamentale saggio del 1916, Il senso della sofferenza, individua quattro atteggiamenti fondamentali che l’uomo assume dinanzi alla sofferenza che investe la totalità dell’esistenza umana: rassegnazione, fuga, eroismo e atteggiamento metafisico-religioso.

LA PSICOLOGIA DELLE MASSE E LE TECNICHE DI MANIPOLAZIONE: COME ANNICHILIRE IL PENSIERO

di Vincenzo Fiore

130 anni fa con l'opera Psychologie des foules, Le Bon ci spiegava come le masse potessero essere guidate non dalla ragione, ma dall’emozione. Da Goebbels ai social, la lezione è rimasta intatta: semplificare, ripetere, controllare. Questo articolo ricostruisce la genealogia della propaganda, dai totalitarismi alle nostre democrazie distratte. Oggi più che mai la vera battaglia politica si gioca sulla non-partecipazione e sul controllo ideologico delle masse.

Nella società del giorno d’oggi, l’unica libertà concepita è rappresentata dalla volontà di chi si sente “schiavo” di diventario Padrone. Ecco un’analisi critica dei tempi in cui viviamo.

Kierkegaard ha avuto il coraggio di pensare la malattia per la morte: la disperazione. Elliott Smith l’ha cantata e suonata visceralmente. Enten/Eller, dice Kierkegaard. Either/Or, ribadisce Elliott Smith. L’esistenza è questo: scegliere fra due alternative inconciliabili, fra l’essere e il nulla, avere il coraggio di sostare sull’abisso e di compiere il salto. Ogni vita è un rischio incalcolabile.

LA CROCIFISSIONE CONTINUA: PALESTINA, O DELLA VIOLENZA COME ORDINE DEL MONDO

Che cosa resta dell’uomo quando gli si toglie la terra, la lingua, la storia, la casa? Che cosa rimane se non una nudità assoluta, un urlo disarmato che si perde nel deserto dei telegiornali, tra gli spot pubblicitari e i deliri dei talk show?

In questo articolo si riassumono brevemente i temi di un lavoro di ricerca indipendente, ancora aperto, a cui l’autore da anni si dedica con tempistiche e modalità differenti.

In Schopenhauer, Kierkegaard e Sartre si può rintracciare un’analisi profonda dell’esperienza amorosa. Nei tre pensatori, l’oscillazione tra amore-eros e amore-agape è descritta rispettivamente in una prospettiva metafisica (Schopenhauer), religiosa (Kierkegaard) ed esistenziale (Sartre). Nel graduale passaggio dall’essenza all’esistenza, la riflessione sull’amore si apre allo scacco della singolarità e dell’alterità, alle molteplici contraddizioni del sentire.

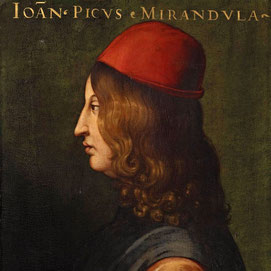

La dignità umana è libertà, possibilità, capacità di scelta senza alcun vincolo, la quale consente all’uomo di poter assumere all’interno della scala degli esseri qualsiasi posizione esso desideri. La dignità più autentica, che il filosofo pone alla base della concordia universale, si rende concreta attraverso lo studio, il ragionamento e il dibattito sull’uomo così come sul mondo fisico nel quale è immerso: essa rappresenta la strada verso la gloria celeste. Ancor molto prima dell’esistenzialismo, Giovanni Pico della Mirandola si interroga a proposito dell’essere umano e delle sue reali potenzialità, offrendo spunti di riflessione sull’epoca presente e contribuendo a dare grande rilievo all’effettivo significato del “fare filosofia”.

di Maria Beatrice Liaci

Dov’è Dio? A questa domanda ancestrale Niccolò Cusano risponde, in uno dei suoi ultimi sermoni brissinesi, con una riflessione profonda e paradossale: Dio è ovunque, ma in nessun luogo determinato. Sulle orme di San Paolo, Dionigi l’Areopagita e Meister Eckhart, Cusano ci guida a comprendere come l’Assoluto possa essere presente in tutte le cose e, al tempo stesso, trascenderle.

di Francesco Pietrobelli

L’Eutifrone è spesso indicato come esempio iconico, all’interno della produzione platonica, dei dialoghi giovanili aporetici. Non credo, però, che sia un’opera che evidenzi in primis l’incapacità di Socrate di giungere a una risposta. Semmai, tale dialogo è la messa in scena di come qualsiasi discussione finisca per diventare sterile quando un interlocutore non è davvero disposto a mettersi in discussione. Ecco spiegato perché non dovremmo mai essere come Eutifrone.

di Giulia Minenna

In un tempo segnato da automatismi, algoritmi e logiche produttive sempre più pervasive, il gesto creativo si staglia come un’anomalia: libero, imprevedibile, resistente all’omologazione. Ma è ancora possibile, oggi, pensare l’arte come accesso privilegiato a una forma più autentica di esperienza del mondo? Attraverso un confronto con alcuni tra i maggiori pensatori del Novecento, si intende gettare uno sguardo sulla frattura – e la possibile intesa – tra creazione artistica e orizzonte tecnico della contemporaneità. L’arte, forse più di ogni altro linguaggio, può ancora aprire uno spazio di resistenza, un varco attraverso cui riscoprire la densità del reale.

In Sull’interpretazione. Saggio su Freud, Paul Ricœur definisce Marx, Nietzsche e Freud «i protagonisti del sospetto, i penetratori degli infingimenti». Pur operando in ambiti di ricerca differenti, i tre pensatori sono accomunati da un uso rigoroso e spregiudicato del metodo genealogico. In che modo ciascuno di loro interpreta l’attitudine demistificatrice? Quali sono le rispettive peculiarità? E fin dove Freud può essere considerato il punto culminante della parabola tracciata dal filosofo francese?

Popper, nel 1994, mise in guardia contro la “cattiva maestra” TV. Ma se potesse vedere i nostri smartphone, cosa direbbe? Cerchiamo di capire come il pensiero filosofico possa essere una guida nel presente, analizzando il potere dei media e il loro impatto sull’educazione delle nuove generazioni.

di Domenico Andrisani

Qualche riflessione sui rapporti tra calcolo e intuizione, che lungi dall’essere separabili quali differenti “facoltà” dello spirito umano, vengono a convergere armoniosamente nei risultati che segnano l’alba della scienza contemporanea. Armonia non stabilita e in fondo incomprensibile, al limite casuale, quella che la cultura novecentesca deve pur riconoscere tra ordo rerum e ordo idearum, e che in questa sede discuterò rimbalzando tra la scienza e la letteratura della Grande Vienna.

Il bosco suscita nell’essere umano mistero e incanto allo stesso tempo, paura e abbandono, perdizione e magia. L’archetipo del bosco simboleggia l’inconscio, la parte sconosciuta e misteriosa della nostra mente, dove risiede tutto ciò di cui l’essere umano è inconsapevole. La selva oscura ci riporta alle tenebre e alle parti celate. Tuttavia il bosco è anche incanto e magia, è istinto primordiale e natura pura, moltissime popolazioni venerano il bosco come luogo sacro, deputato a luogo di crescita dei giovani, nelle fiabe viene attraversato da principi, eroi, principesse e cavalieri, perché possano compiersi le missioni più nobili e possano uscirne cresciuti spiritualmente e umanamente. Perché non abbandonarci a esso, facendoci cullare dai maestosi rami dei suoi alberi, passarci attraverso e scoprire che sarà lui stesso a salvarci.

di Federico Ramponi

La geopolitica ha da sempre esercitato un forte fascino sul grande pubblico. Al contempo, ha generato molta confusione, complice l’assenza di una definizione univoca e per la “fluidità” del metodo d’analisi.

di Federico Ramponi

La geopolitica ha da sempre esercitato un forte fascino sul grande pubblico. Al contempo, ha generato molta confusione, complice l’assenza di una definizione univoca e per la “fluidità” del metodo d’analisi.

Per gli studenti liceali l’idealismo tedesco rappresenta un po’ la bestia nera della filosofia. Fichte, Schelling e Hegel risultano astrusi e incomprensibili; le loro riflessioni avulse dalla realtà. Cosa fare? Insistere sui contenuti dottrinali fino allo sfinimento o provare un taglio diverso? Come ogni grande corrente filosofica, anche l’idealismo incarna in prima istanza un’attitudine nei confronti dell’esistenza. Riscoprirne la dimensione “pratica” può essere allora una chiave interessante per cogliere l’attualità di filosofi che hanno scelto la libertà come stile di vita.

di Giusy Bracco

L'angoscia sembra fatta di carta velina: osservarla con l'intento di definirla porterebbe lo sguardo a posarsi su ciò che è al di là di essa, oltre la sua (im)materialità. Essa sembra poter reggere il paragone con qualcos'altro diverso da sé, può essere ripartita in versi e percepita senza, però, consegnarsi alla formula data una volta per tutte ed è ciò che tale breve analisi vuole mettere in luce a partire dal concetto freudiano di ''perturbante'' per giungere a quello heideggeriano di ''angoscia''.

di Giovanni Zuanazzi

Nel grande affresco metafisico del Periphyseon di Giovanni Scoto Eriugena la creazione dell’universo si configura come il processo di auto-creazione della natura divina e al tempo stesso come theophania o manifestazione di Dio (dove il genitivo è sia soggettivo che oggettivo). Una concezione da sempre vista con sospetto (per le ricorrenti accuse di “panteismo”), ma che merita di essere rivalutata alla luce di una più attenta lettura delle sue premesse filosofiche.

La Critica della ragion pratica si chiude, come è noto, con un gioco di specchi: legge morale e cielo stellato. Tra i due termini vi è uno stretto rapporto. Se è vero che la legge morale è un a priori che il soggetto scopre guardando in se stesso, quest’intuizione si nutre della consapevolezza della posizione occupata dall’uomo nella natura. Rivolgendosi all’infinitamente grande, l’io sente l’assoluto che lo abita.

di Francesco Pietrobelli

La vita e il pensiero socratico sono emblema di un modo di concepire la vita opposto a quello oggi imperante. Contro a qualsiasi visione relativista della realtà, Socrate credeva nell’esistenza della verità e nell’importanza di perseguirla. Ma, contro a ogni dogmatismo – contraltare inevitabile del relativismo stesso –, egli sapeva di non sapere. Era, cioè, consapevole che la verità non si dà una volta per tutte; che l’unico modo per conquistarla, seppur momentaneamente, è il dialogo sincero con chi sta di fronte a noi. Un messaggio che sta alle fondamenta, ormai da otto anni, del progetto di Gazzetta filosofica, e che vorremmo più che mai affermare consolidando e accrescendo le nostre attività.

Che cos'è la filosofia e, dunque, il progetto «Gazzetta filosofica»?

di Simone Perrone

Anche chi abbia soltanto una vaga reminiscenza della filosofia liceale rammenterà che Schopenhauer è stato tra i primi filosofi europei ad accogliere nel suo pensiero elementi di origine asiatica, in particolar modo indiana. Il presente contributo s’incarica di individuare qualche convergenza tra la filosofia schopenhaueriana e la sapienza buddhista, a partire da quella realizzazione meditativa nota come “arresto di nozioni ed esperienza” (saññāvedayitanirodha).

di Mario Magini

Continua la riflessione di Mario Magini su Eros e Thanatos come forze psichiche, mistiche e telluriche.

di Mario Magini

La relazione tra Eros e Thanatos, concepiti dalla psicoanalisi freudiana e junghiana come i due impulsi fondamentali che governano la psiche umana, rappresenta una dinamica che impianta, evolve e influisce profondamente sulle trasformazioni del Sé. Eros si manifesta attraverso il desiderio di unione, accoglienza, amore, creazione e perpetuazione della vita; Thanatos incarna la pulsione verso l’annullamento di opposti, l’emancipazione dal cambiamento, la distruzione, il ritorno all'inorganico e l'autodistruzione. Questa dicotomia intreccia la costruzione e la decostruzione del Sé. Le trasformazioni del Sé sono quindi un continuo processo di negoziazione tra queste forze opposte. Eros può spingere il soggetto a evolversi, cercando l'unità e la realizzazione di sé attraverso l'amore e la creatività. Tuttavia, il conflitto con Thanatos può generare momenti di crisi, di spaesamento, di auto-sabotaggio e momenti di buio psicologico che mettono alla prova l'identità. Questa dialettica tra vita e morte, desiderio e distruzione, è alla base di questo saggio espositivo, in cui vedremo come il Sé nasce ed interagisce con queste due forze psichiche, mistiche, telluriche.

Vivre Sa Vie è decisamente uno dei film-manifesto della Nouvelle Vague francese. Modello, insieme ad altri, per tanti registi: Wong Kar-wai fra tutti. Godard, il regista, cercando di spiegare l’intento fondamentale che muove la pellicola e tesse i fili della sua narrazione, dice che il fine della sua opera è quello di restituire allo spettatore il «movimento stesso del pensiero», di un flusso coscienziale che si srotola, per così dire, senza poter essere racchiuso in maniera definitiva in una sola parola o in una sola immagine. Per questo motivo, la narrazione, per restituire il carattere magmatico e intrinsecamente mosso del pensiero, si presenta come un dipinto suddiviso in dodici frammenti che ritraggono Nana, la protagonista, nell'intimità dei suoi gesti quotidiani, anche quelli banali, senza porre enfasi su nessuno di essi in particolare.

di Michele Rossi

Ogni anno, il 25 aprile, per molti liberali italici compare un elefante nella stanza. Al fine di aggirarlo, si moltiplicano gli appelli per una festa della Liberazione take-away, in cui ciascuno prende ciò che gli serve, spesso distorcendo la storia per portare acqua alla propria propaganda. In questa Incursione, riprendendo un video di Rick Dufer, vedremo il risultato più cringe di questa vecchia-nuova tendenza.