Una breve riflessione sul film monumentale ''Sussurri e grida'', per interrogarsi sul senso di una vita che rinuncia all’amore al fine di mantenere una coerenza apparente di linguaggio e gesti. La domanda implicita è: cosa si perde, davvero, quando si sacrifica la naturalezza dei legami umani in nome di un modello sociale prestabilito?

Nel suo saggio La seducente illusione della semplicità. Genesi di un evoluzionismo plurale (Franco Angeli, 2025), Luca Munaron, professore ordinario di Fisiologia presso l’Università degli Studi di Torino, smantella il vecchio paradigma genocentrico per svelare l’affascinante complessità del vivente. Le sue riflessioni invitano a riconsiderare il nostro approccio alla conoscenza e offrono preziose coordinate di riferimento per chi desideri esplorare le frontiere di una biologia finalmente libera dalle gabbie del riduzionismo.

di Giuseppe Gallelli

Una radicata mobilitazione sociale che utilizza la critica marxista e la riflessione ecologica, con l’obiettivo di coniugare lotta sociale e lotta ecologica, per costruire una società ecosolidale, sostenibile e più giusta

di Lucia Gangale

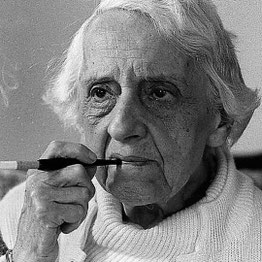

“Vivere pensando” fu la vocazione della pensatrice spagnola, tra le interpreti più raffinate del suo tempo. Oggi ancora completamente sconosciuta agli studenti liceali, per via di libri di testo che, stranamente, non si soffermano sulla sua figura e sul suo pensiero rivoluzionario, ella affermò i diritti di una “filosofia vivente”, di un “sapere dell’anima”, fatto, cioè, non di vuote astrazioni, ma profondamente calato nella vita, atto ad accogliere l’umano nella sua interezza, viscere, cuore e anima. La sua “ragione poetica”, ispirata alla poesia e alla mistica, il suo stile musicale, a tratti ironico, fatto di chiaroscuri, evoca, suggerisce e si pone in ascolto lungo il cammino dell’esistenza. Il tema della luce e quello dell’aurora che disvela ad una vita sempre nuova sono ricorrenti nelle sue pagine, che offrono una quantità di analisi di grande modernità ed attualità. L’esilio fu la cifra della sua vita. La sua attenzione fu rivolta a ciò che resta silente, al dolore di chi è emarginato, escluso, esiliato, dimenticato.

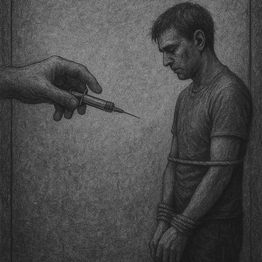

Lo Stato, quando non educa, punisce. Quando non capisce, reprime. Quando non sa fare politica, si rifugia nella propaganda. L’ultima proposta sulla castrazione chimica per i recidivi di reati sessuali, avanzata dal governo Meloni, è esattamente questo: un gesto di potere travestito da giustizia, uno spettacolo di forza morale offerto a un’opinione pubblica stanca e impaurita.

di Mario Magini

Il tempo, crocevia tra pensiero e percezione, si presenta nella riflessione filosofica come un enigma inafferrabile, al contempo familiare e straniero. È ciò che viviamo più intimamente e comprendiamo meno: scorre dentro di noi come ricordo, attesa, durata; eppure lo misuriamo fuori di noi, come se fosse un'entità astratta, un ordine impersonale che struttura gli eventi del mondo. La filosofia, sin dalle sue origini, ha interrogato questa duplice natura del tempo: oggettiva o soggettiva? Reale o illusoria? Lineare o ciclica? In che modo, infine, la nostra mente ne produce esperienza e significato?

di Francesco Marcello

Il complesso di Edipo, creazione freudiana riferita al passaggio dalla simbiosi materna con il piccolo, fino alla successiva separazione, ha avuto a lungo, e ancora mantiene, un posto di rilievo nell’interpretazione psicoanalitica dei comportamenti maschili, dall’età evolutiva in poi. Dopo Freud, Gustav Jung, ipotizzò l’esistenza di un corrispondente femminile, che chiamò complesso di Elettra, caratterizzato da un'attrazione inconscia delle bambine verso la figura paterna. La fase in cui entrambi si manifestano, in modo più o meno evidente, è la stessa: dai tre ai sei anni. È un range temporale relativamente ampio e certamente determinante per la crescita psico-affettiva del bambino.

A tutti coloro che si sono avvicinati alla filosofia sarà sicuramente capitato di sentirsi porre domande del tipo «Che cos’è la filosofia?» oppure «Cioè? psicologia?». A tutte queste domande saranno seguite risposte arzigogolate, terminologia specialistica e citazioni d’autore; il tutto per chiudere la conversazione con un «è complicato». Come ha scritto il filosofo francese Paul Ricœur: la filosofia non è vincolata da un solo specifico oggetto di studio e forse è da questo che segue la difficoltà nel definire la disciplina. Tuttavia, se si segue l’excursus della storia delle idee, e lo stato dell’arte della ricerca filosofica contemporanea, c’è un elemento che permette di definire la filosofia in generale. Nel seguente articolo, tenteremo di fare chiarezza su questo punto.

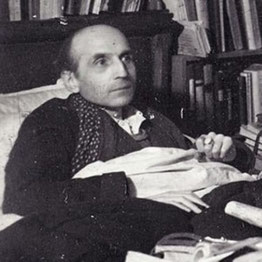

Il paese delle armi arrugginite di Joë Bousquet è un’opera radicalmente esistenziale, nata dalla condizione estrema dell’autore: la paralisi permanente. Attraverso una prosa frammentaria, visionaria e poetica, Bousquet trasforma il dolore fisico in pensiero metafisico, dando voce a una coscienza ferita e lucida. La scrittura diventa così spazio di resistenza e meditazione sull’amore, il tempo e la morte, offrendo al lettore un’esperienza letteraria intensa e irriducibile, sospesa sull’impossibilità del nostro desiderio.

Quando Oscar Wilde scrive De Profundis, è alla fine di tutto. È il 1897, e sta scontando due anni di prigione per “atti osceni”, dopo il processo che lo ha distrutto pubblicamente. È solo, malato, rovinato. Eppure scrive. Non per difendersi, non per accusare. Ma per restare vivo.

La deriva culturale imposta — o meglio, accolta — dalla televisione commerciale ha sostituito il pensiero critico con l’intrattenimento anestetico. La rivoluzione non è avvenuta nelle piazze, ma nei salotti di casa: una rivoluzione “mariana” incolta che ha livellato verso il basso, legittimando l’ignoranza come spontaneità e la gaffe come cifra retorica. E mentre tutto brucia dietro le quinte, applaudiamo convinti che sia solo uno sketch.

DONNE, GLOBALIZZAZIONE E IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLE DONNE

di Silvia Federici, a cura di Sara Ricci

Breve estratto di La rivoluzione al punto zero. Questa edizione integrale del testo di Federici è un must read che mette a nudo il ruolo centrale ma invisibile del lavoro domestico e di cura nel sistema capitalistico e raccoglie decenni di analisi e pratiche femministe, per dare voce alle lotte contro lo sfruttamento silenzioso delle donne e fornire strumenti per trasformare radicalmente il presente.

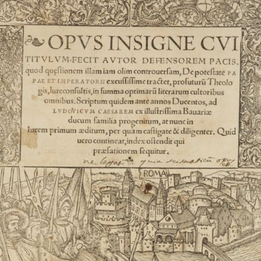

Il Defensor pacis di Marsilio da Padova rappresenta uno spartiacque nella storia del pensiero politico medievale e premoderno. Composto nel contesto delle tensioni tra Papato e Impero nel primo Trecento, il trattato si radica in due ambienti politici e culturali distinti — Padova e Parigi — e propone una nuova concezione dell’autorità fondata sulla sovranità popolare, sulla separazione tra potere civile e religioso, e sull’idea che la legge derivi dalla volontà della collettività. Influenzato dall’averroismo politico, da autori come Pietro d’Abano e Guglielmo di Occam, Marsilio elabora una delle prime teorie laiche dello Stato, sostenendo che il potere ecclesiastico non ha né funzione legislativa né coercitiva. Fondamentale in questo impianto è la distinzione tra atti intimi e atti transitivi, che legittima l’autonomia della coscienza rispetto all’ordine politico. Il presente contributo analizza l’opera marsiliana mettendo in luce il suo legame con il contesto storico e sulla sua attualità.

Un luogo comune afferma che l'uomo, messo di fronte a condizioni di vita estreme, pensi solo alla mera sopravvivenza, spogliandosi di tutti i cosiddetti "orpelli morali" che lo contraddistinguono nella vita civile. E quando la sopravvivenza perdura troppo tempo, l'essere umano può chiedersi se abbia senso continuare a vivere così, in un contesto che annulla la sua etica. Che significato può allora ancora assumere la vita, quando ci si ritrova per anni a vivere in un campo di concentramento o di sterminio, vessati da continue torture? O quando si vedono i propri parenti e amici torturati e uccisi in un genocidio di fronte al quale ci si sente impotenti?

di Antonio Lombardi

La seconda edizione del Piccolo Festival di Filosofia curato da Costantino Esposito ha posto al centro la domanda su “Che significa essere un corpo?”. La settimana scorsa, otto studiosi provenienti da università italiane ed estere si sono riuniti in Salento per dialogare su un problema che merita di essere riaperto ancora una volta, specie alla luce delle nuove sfide rappresentate dall’IA e dalle frontiere più avanzate delle neuroscienze.