Vista sul mondo da una finestra chiusa

Il paese delle armi arrugginite di Joë Bousquet è un’opera radicalmente esistenziale, nata dalla condizione estrema dell’autore: la paralisi permanente. Attraverso una prosa frammentaria, visionaria e poetica, Bousquet trasforma il dolore fisico in pensiero metafisico, dando voce a una coscienza ferita e lucida. La scrittura diventa così spazio di resistenza e meditazione sull’amore, il tempo e la morte, offrendo al lettore un’esperienza letteraria intensa e irriducibile, sospesa sull’impossibilità del nostro desiderio.

di Vincenzo Fiore

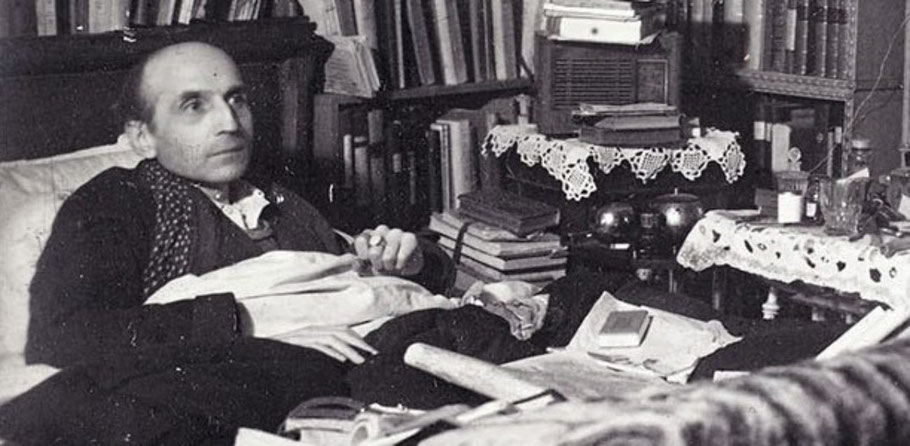

Il paese delle armi arrugginite non è un semplice libro di memorie, né può essere ridotto a diario, frammento o lirica. È un’opera-esperienza, un grido soffocato, una meditazione notturna, un trattato sulla condizione umana scritta nel sangue di una carne immobilizzata. La prosa poetica di Joë Bousquet è un percorso al confine tra coscienza e abisso, tra materia e spirito, tra memoria e miraggio, in cui l’autore, ferito nel corpo dalla guerra e inchiodato a letto dalla paralisi per il resto della vita, tenta un’estrema e disperata sublimazione della propria condizione attraverso la scrittura. La condizione dell’autore non è soltanto biografica, è ontologica. Bousquet scrive dal fondo della sua immobilità, da una stanza che diventa teatro dell’immaginazione e del delirio. Lì, ogni parola non descrive, ma evoca. Non nomina, ma allude. È scrittura crepuscolare e onirica: «la luce ci viene tolta per diverse ore al giorno», scrive, e tutto nel suo universo letterario avviene in una penombra interiore, dove i confini tra sogno, desiderio, ricordo e allucinazione si fondono in uno specchio infranto. In questo paesaggio, la parola è un’«arma arrugginita», strumento spuntato, ma ancora capace di ferire. Come in Cioran – che Bousquet prefigura nel tormento e nella lucidità – la scrittura non redime, ma testimonia. È un linguaggio impregnato di silenzio e di interrogativi senza risposta, un «linguaggio ipnagogico che scava nei recessi della psiche», come osserva Antonio Di Gennaro nell’introduzione al testo. Non è narrativa, ma scrittura-mondo.

La paralisi non è soltanto la premessa fisica della scrittura bousquetiana, è la sua matrice. Il corpo immobile è il luogo da cui si irradia ogni visione. La mente, non potendo più agire, sogna. Il dolore è trasmutato in visione. La sofferenza – non come evento episodico, ma come condizione permanente – non è un tema, è la condizione stessa dell’essere. La scrittura di Bousquet nasce lì, tra l’impotenza e l’invocazione, nel tentativo impossibile di dire l’indicibile: «Come sentire la morte?». Il letto diventa un pulpito metafisico, e il corpo una reliquia in cui pulsa ancora il desiderio, la nostalgia dell’amore, l’eco della guerra, il profumo di una giovinezza perduta. Ma non c’è rassegnazione, solo disperazione trasfigurata: «La mia anima è, tutta intera, fin dall’istante in cui sono. È il mio fine e, talvolta, cresciuta, è la mia rovina». Qui la filosofia si fa carne.

Bousquet scrive frammenti, come se l’unità del tempo fosse ormai irrimediabilmente infranta. I suoi ricordi non sono ricostruzioni lineari, ma affioramenti intermittenti, slittamenti della coscienza. Ogni visione si fonde con la successiva, e tutto viene percepito nel tempo di un sogno. È un tempo circolare, o meglio: un tempo dell’eterno ritorno dell’impossibilità. I morti parlano, le immagini ritornano, il desiderio non conosce fine. Il tempo, in Bousquet, è già trascendenza, è sempre già oltre. È il luogo dove ciò che si è perso torna a manifestarsi in forma di visione, di allucinazione, di poesia. È il tempo dell’eterno congedo: da se stessi, dall’altro, dalla luce.

L’amore in Bousquet non redime, ma brucia. È un sogno interrotto, un’eco, una figura sfuggente. Le donne appaiono e svaniscono come angeli o demoni, depositarie di un desiderio tanto acuto quanto impossibile da realizzare. Eppure, nell’eros si intravede la possibilità – mai raggiunta – di una salvezza: «L’amo, amo in lei, non la mia vita, ma ciò di cui è fatta tutta la vita». Ma anche questo amore è una prigione: lo si cerca per sfuggire a se stessi, e lo si teme perché ci riconsegna a ciò che siamo. Nell’altra, Bousquet vede il riflesso dell’anima perduta, ma anche il limite di ogni comunione possibile. L’amore non è mai possesso, è sempre perdita, lacerazione.

Alla fine dei conti, Il paese delle armi arrugginite da poco in libreria per le edizioni Joker, a cura di Adriano Marchetti, è il diario metafisico di una «coscienza infelice» nel senso hegeliano: uno spirito che però, scisso, non trova ricomposizione. La scrittura testimonia l’impossibilità di una redenzione, ma anche la necessità di continuare a cercarla. Ogni pagina è una veglia funebre per ciò che è stato e non sarà più o, meglio, per ciò che poteva essere se tutto fosse andato diversamente. Ma è anche un atto di resistenza, una fragile, ostinata dichiarazione d’esistenza. «Vorrei essere amato da coloro che non si aspettano nulla, se non dal loro amore». In questa frase vi è tutto Bousquet: un uomo che non ha più illusioni, ma che chiede di essere visto, nonostante tutto, come essere umano con i propri sentimenti, con le proprie debolezze. Il paese delle armi arrugginite è una cattedrale costruita col fiato, che si piega nella sua bellezza al concreto del quotidiano, all’orrenda banalità del nuovo giorno. Joë Bousquet ha fatto della sua ferita una visione, della sua immobilità un volo. E ci ha consegnato un’opera che, come la vita stessa, non si spiega: si attraversa. Nell’ombra, nel silenzio, nella luce spenta di una «candela consunta».

20 agosto 2025