Nella società del giorno d’oggi, l’unica libertà concepita è rappresentata dalla volontà di chi si sente “schiavo” di diventario Padrone. Ecco un’analisi critica dei tempi in cui viviamo.

Kierkegaard ha avuto il coraggio di pensare la malattia per la morte: la disperazione. Elliott Smith l’ha cantata e suonata visceralmente. Enten/Eller, dice Kierkegaard. Either/Or, ribadisce Elliott Smith. L’esistenza è questo: scegliere fra due alternative inconciliabili, fra l’essere e il nulla, avere il coraggio di sostare sull’abisso e di compiere il salto. Ogni vita è un rischio incalcolabile.

Che cosa resta dell’uomo quando gli si toglie la terra, la lingua, la storia, la casa? Che cosa rimane se non una nudità assoluta, un urlo disarmato che si perde nel deserto dei telegiornali, tra gli spot pubblicitari e i deliri dei talk show?

In questo articolo si riassumono brevemente i temi di un lavoro di ricerca indipendente, ancora aperto, a cui l’autore da anni si dedica con tempistiche e modalità differenti.

In Schopenhauer, Kierkegaard e Sartre si può rintracciare un’analisi profonda dell’esperienza amorosa. Nei tre pensatori, l’oscillazione tra amore-eros e amore-agape è descritta rispettivamente in una prospettiva metafisica (Schopenhauer), religiosa (Kierkegaard) ed esistenziale (Sartre). Nel graduale passaggio dall’essenza all’esistenza, la riflessione sull’amore si apre allo scacco della singolarità e dell’alterità, alle molteplici contraddizioni del sentire.

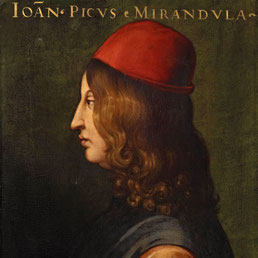

La dignità umana è libertà, possibilità, capacità di scelta senza alcun vincolo, la quale consente all’uomo di poter assumere all’interno della scala degli esseri qualsiasi posizione esso desideri. La dignità più autentica, che il filosofo pone alla base della concordia universale, si rende concreta attraverso lo studio, il ragionamento e il dibattito sull’uomo così come sul mondo fisico nel quale è immerso: essa rappresenta la strada verso la gloria celeste. Ancor molto prima dell’esistenzialismo, Giovanni Pico della Mirandola si interroga a proposito dell’essere umano e delle sue reali potenzialità, offrendo spunti di riflessione sull’epoca presente e contribuendo a dare grande rilievo all’effettivo significato del “fare filosofia”.

DIO È IL LUOGO: IMMANENZA E TRASCENDENZA NEL SERMO CCXVI DI NICCOLÒ CUSANO

di Maria Beatrice Liaci

Dov’è Dio? A questa domanda ancestrale Niccolò Cusano risponde, in uno dei suoi ultimi sermoni brissinesi, con una riflessione profonda e paradossale: Dio è ovunque, ma in nessun luogo determinato. Sulle orme di San Paolo, Dionigi l’Areopagita e Meister Eckhart, Cusano ci guida a comprendere come l’Assoluto possa essere presente in tutte le cose e, al tempo stesso, trascenderle.

di Francesco Pietrobelli

L’Eutifrone è spesso indicato come esempio iconico, all’interno della produzione platonica, dei dialoghi giovanili aporetici. Non credo, però, che sia un’opera che evidenzi in primis l’incapacità di Socrate di giungere a una risposta. Semmai, tale dialogo è la messa in scena di come qualsiasi discussione finisca per diventare sterile quando un interlocutore non è davvero disposto a mettersi in discussione. Ecco spiegato perché non dovremmo mai essere come Eutifrone.

di Giulia Minenna

In un tempo segnato da automatismi, algoritmi e logiche produttive sempre più pervasive, il gesto creativo si staglia come un’anomalia: libero, imprevedibile, resistente all’omologazione. Ma è ancora possibile, oggi, pensare l’arte come accesso privilegiato a una forma più autentica di esperienza del mondo? Attraverso un confronto con alcuni tra i maggiori pensatori del Novecento, si intende gettare uno sguardo sulla frattura – e la possibile intesa – tra creazione artistica e orizzonte tecnico della contemporaneità. L’arte, forse più di ogni altro linguaggio, può ancora aprire uno spazio di resistenza, un varco attraverso cui riscoprire la densità del reale.

In Sull’interpretazione. Saggio su Freud, Paul Ricœur definisce Marx, Nietzsche e Freud «i protagonisti del sospetto, i penetratori degli infingimenti». Pur operando in ambiti di ricerca differenti, i tre pensatori sono accomunati da un uso rigoroso e spregiudicato del metodo genealogico. In che modo ciascuno di loro interpreta l’attitudine demistificatrice? Quali sono le rispettive peculiarità? E fin dove Freud può essere considerato il punto culminante della parabola tracciata dal filosofo francese?

Popper, nel 1994, mise in guardia contro la “cattiva maestra” TV. Ma se potesse vedere i nostri smartphone, cosa direbbe? Cerchiamo di capire come il pensiero filosofico possa essere una guida nel presente, analizzando il potere dei media e il loro impatto sull’educazione delle nuove generazioni.

di Domenico Andrisani

Qualche riflessione sui rapporti tra calcolo e intuizione, che lungi dall’essere separabili quali differenti “facoltà” dello spirito umano, vengono a convergere armoniosamente nei risultati che segnano l’alba della scienza contemporanea. Armonia non stabilita e in fondo incomprensibile, al limite casuale, quella che la cultura novecentesca deve pur riconoscere tra ordo rerum e ordo idearum, e che in questa sede discuterò rimbalzando tra la scienza e la letteratura della Grande Vienna.