Il Grifone dantesco: un viaggio tra le fonti e i paralleli iconografici della Commedia

L’articolo ripercorre la ricca tradizione iconografica e letteraria del grifone, dalle sue origini antiche alle rielaborazioni medievali, evidenziando il suo significato polisemico. Particolare enfasi è posta sulle evidenze visive in contesti romanici e gotici, come il pulpito di Giovanni Pisano a Pistoia e i mosaici pavimentali, che dimostrano come il grifone fosse un simbolo cristiano riconoscibile (spesso associato al Cristo o alla vittoria sul male) ben prima dell'uso dantesco.

di Giovanni Zuanazzi

«Se non sapete cos’è un Grifone, guardate la figura». Con queste parole, Lewis Carroll invitava ironicamente i lettori de Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie ad osservare il disegno originale di John Tenniel, anziché sforzarsi di immaginare una realtà che sfugge alla logica comune. Questo invito a «guardare la figura» risuona ancora oggi, specialmente quando ci avviciniamo ad un'altra creatura enigmatica e ben più imponente: il grifone che appare nei canti XXIX-XXXII del Purgatorio. Se nel romanzo di Carroll l'immagine del grifone è solo una spiegazione, per l’interprete della Commedia può rivelarsi una chiave di lettura, forse inaspettata, per comprendere la genesi e il significato di questo simbolo misterioso. Nelle pagine che seguono cercheremo di esplorare alcune iconografie tardoantiche e medievali per mostrare come possano aver plasmato la visione dantesca della «doppia fiera», offrendo paralleli visivi che arricchiscono l’interpretazione tradizionale della processione allegorica del Paradiso terrestre.

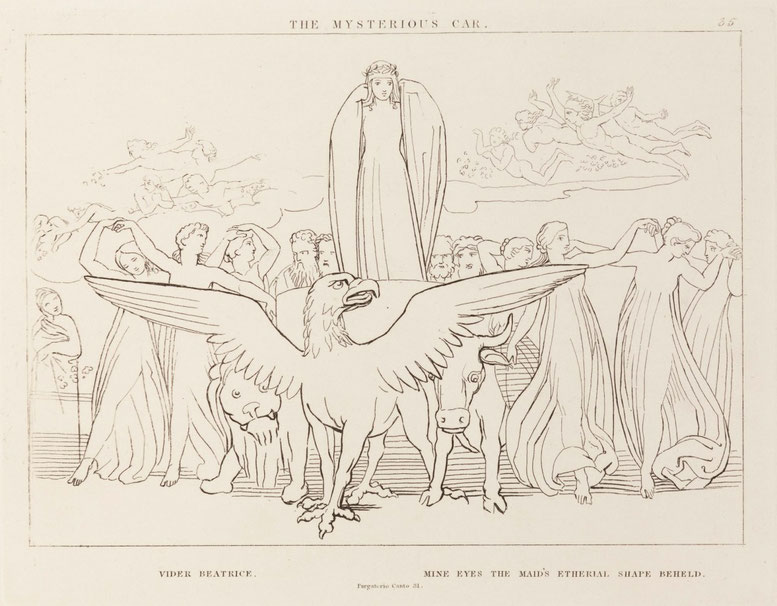

Dante introduce il grifone nel canto XXIX del Purgatorio come la maestosa creatura che traina il carro trionfale a due ruote, fulcro della processione allegorica e dell’intera sacra rappresentazione che ha luogo in questo e nei canti seguenti. L’apparizione dell’«animal binato» è descritta con dettagli assai vividi che ne enfatizzano la natura ibrida: la testa e le ali di un'aquila si fondono con il corpo di un leone. I colori sono resi con precisione: le sue parti aquiline sono d'oro, quelle leonine bianche e soffuse di vermiglio. Un dettaglio cruciale è la posizione delle ali, che si levano a perdita d’occhio verso l'alto, lasciando intatte su ciascun lato tre scie luminose provenienti dai sette candelabri che precedono il carro. Quest’ultimo è descritto con una magnificenza che supera perfino i carri dei grandi condottieri romani o quello del Sole (Purg. XXIX, 106-120).

L'interpretazione allegorica secondo cui il carro simboleggia la Chiesa trionfante e il grifone rappresenta il Cristo è una pietra angolare dell'esegesi dantesca. Già i primi commentatori riconobbero nella duplice natura del grifone un’icastica espressione della dottrina teologica che afferma l'unione inseparabile della divinità e dell’umanità nell’unica persona divina del Cristo. I tre colori, giallo oro, bianco e rosso vermiglio, oltre ad essere i medesimi utilizzati nei mosaici bizantini, richiamano quelli dello Sposo del Cantico dei Cantici (Ct 5,10-11) e indicano rispettivamente la natura divina del Cristo, la purezza della sua carne umana e il sangue della sua Passione. La disposizione delle ali è solitamente interpretata come segno del perfetto accordo tra le azioni del Cristo e la sapienza dello Spirito Santo: spiegazione che rafforza ulteriormente il significato teologico della processione stessa.

Non sono mancate, però, soprattutto negli ultimi decenni, interpretazioni alternative, come quella che vede nel grifone il daimon (in senso neoplatonico) dell’anima di Dante (Dronke), o quella che lo identifica con la Roma imperiale e, più in generale, con la forma di governo ideale del poeta (Armour). Queste letture hanno evidenziato la natura polisemica e stratificata dell'allegoria dantesca, che riflette tutta la ricchezza e la complessità della Commedia. Tuttavia, nella sostanza, sono rimaste senza seguito tra gli esperti di Dante. Viceversa la lettura cristologica, che possiamo considerare l’interpretazione standard, trova nuove conferme nei canti successivi del Purgatorio.

Dopo l'apparizione di Beatrice sul carro e la confessione e il pentimento di Dante, il grifone è descritto come «la fiera / ch’è sola una persona in due nature»; Dante vede quindi i suoi due «reggimenti» miracolosamente alternarsi nel riflesso degli occhi di Beatrice, mentre «la doppia fiera» che «dentro vi raggiava» rimane la stessa (Purg. XXXI, 80-81; 118-126). È la visione del mistero dell’Incarnazione, contemplato però ancora indirettamente per speculum et in aenigmate, non ancora facie ad faciem (cfr. 1 Cor 13,12), come avverrà solo al termine del poema (Par. XXXIII, 127-145).

Il grifone tira poi il carro fino all'albero spoglio di Adamo, che rappresenta la giustizia di Dio offesa dal peccato originale, ed è qui lodato per non lacerare l’albero con il becco (un tributo all’obbedienza assoluta del nuovo Adamo di contro alla disobbedienza del primo). Quindi, pronunciando parole sulla preservazione della giustizia («sì si conserva il seme d’ogni giusto»), lega il timone del carro all'albero, allegoria della congiunzione della Chiesa al disegno di Dio, e subito l’albero si riveste di fiori purpurei, simbolo del sangue del Cristo versato per l’umanità. Infine, il poeta è cullato dalla musica in un sonno estatico, e al risveglio gli viene detto che il grifone e la maggior parte degli altri personaggi del corteo sono saliti in cielo «con più dolce canzone e più profonda» (Purg. XXXII, 26-27; 43-60; 89-90; 95-96).

La meticolosa e coerente simbologia del grifone all'interno della Commedia – dalla descrizione del suo aspetto fino alle sue interazioni con gli altri elementi allegorici – suggerisce che Dante attinse e rielaborò profondamente tradizioni simboliche preesistenti. Non è possibile qui ricostruire l’intera storia iconografica e letteraria del grifone, una figura mitologica che affonda le sue radici nel mondo antico. Il motivo artistico del leone con la testa di un uccello rapace, presente fin dal III millennio a.C. in Egitto e Mesopotamia, si diffuse in tutte le civiltà dell’area mediterranea e del Vicino Oriente, ed è rinvenibile perfino in Asia centrale, in India e nell’Estremo Oriente. Informazioni sul grifone come animale reale, ma con tratti favolosi, provengono da fonti greche (principalmente Erodoto nel suo racconto di Aristea di Proconneso e Ctesia di Cnido, secondo la testimonianza di Eliano) e furono trasmesse agli scrittori e compilatori medievali e ad alcuni bestiari dai poeti (Virgilio, Ecloga VIII, 26-28), Plinio il Vecchio e Solino.

La Bibbia include il grifone tra i volatili impuri che Mosè proibì agli Israeliti di mangiare (Lv 11,13; Dt 14,12). In seguito, come molte altre figure reali o mitologiche, anche il grifone fu adottato e reinterpretato all’interno del lessico cristiano, dove però all’inizio assunse significati per lo più negativi o almeno ambivalenti. Ciò forse spiega perché non rientri tra i soggetti del repertorio decorativo delle catacombe, dove pure abbondano gli elementi zoomorfi. Il grifone non figura neppure nel più antico testo greco del Fisiologo (forse II-III secolo), archetipo di tutti i bestiari tardoantichi e medievali, così come non compare nelle prime versioni latine. Compare invece nella seconda redazione, detta «bizantina» o dello pseudo-Epifanio, e in numerose altre rielaborazioni in diverse lingue, ognuna delle quali incorpora materiale proveniente dalle fonti più disparate, come i pezzi di stoffa di un patchwork. In particolare, tra gli autori più utilizzati, oltre a Plinio, Solino e Ambrogio, troviamo Isidoro di Siviglia (circa 560-636), che nelle sue Etimologie, una vasta enciclopedia di tutto lo scibile classico e cristiano, aveva descritto i grifoni nel capitolo dedicato agli animali selvatici:

« Il grifone è così chiamato perché è un animale con piume e quattro zampe. Questo tipo di animale selvatico nasce nei monti Iperborei. Sono leoni in tutto il loro torso, ma sono come aquile nelle ali e nel muso. Sono violentemente ostili ai cavalli. Quando li vedono, fanno a pezzi anche gli esseri umani » (Etymologiae, XII, 2, 17).

Nel Medioevo, i grifoni erano dunque pensati come uccelli enormi e feroci che vivevano in Scizia o in India, dove custodivano avidamente l'oro o combattevano per gli smeraldi con una razza di uomini con un occhio solo, chiamati Arimaspi. Quando erano interpretati simbolicamente, rappresentavano l’avarizia (o ammonimenti contro di essa), diavoli, o tiranni. Tuttavia, nonostante questi trascorsi “demoniaci”, il grifone ha conservato la sua originaria natura di simbolo solare e celeste, fino a diventare un’immagine del Cristo. In genere si ritiene che sempre Isidoro sia stato anche il primo (se non l’unico) scrittore anteriore a Dante a evidenziare la valenza cristologica del grifone. In realtà, nel passo che tutti i commentatori moderni (a partire dallo Scartazzini) allegano come probabile fonte del grifone dantesco, Isidoro non parla affatto delle proprietà del grifone, bensì di quelle del leone e dell’aquila: «Cristo è leone per il suo regno e per la sua fortezza […]; aquila perché dopo morte risalì alle stelle» (Etymologiae, VII, 2, 43-44). Il grifone-Cristo è dunque un’invenzione ex novo di Dante o addirittura (come pensava Dronke) dei suoi commentatori?

Per rispondere a questa domanda si può osservare, anzitutto, che per la mentalità medievale, intrisa di allegorie e avvezza a stabilire connessioni simboliche, era fin troppo facile passare dalle figure del leone e dell’aquila, descritti separatamente come emblemi del Cristo, alla figura del grifone, incrocio tra i due animali e potente sintesi iconografica della duplice natura del Verbo incarnato. In secondo luogo, al di là delle fonti letterarie, sono soprattutto le evidenze visive a rivelare con forza il simbolismo cristologico del grifone. Ciò sposta il focus dell’indagine sulle fonti del grifone dantesco dalla sola tradizione testuale a quella iconografica, che è stata spesso sottovalutata, ma risulta invece di primaria importanza per lo studio della Commedia. La presenza diffusa del grifone in varie forme d'arte – sculture, mosaici, tessuti, monete, manoscritti miniati e perfino oggetti d’uso comune o di lusso – così come la sua ricorrenza nell’araldica, nelle tradizioni popolari e nelle usanze cittadine, non solo conferma, ma dimostra che il grifone era già un simbolo riconoscibile e significativo all'interno della coscienza collettiva della società medievale ben prima di Dante.

Nelle chiese romaniche, i grifoni sono frequentemente presenti nelle sculture che adornano la facciata, e in particolare l’ingresso principale. Questa collocazione è strategicamente significativa: il portale è il luogo di transizione tra l’esterno (lo spazio escluso) e l’interno (lo spazio incluso), demarcando la soglia/confine tra le dimensioni del profano e del sacro. Quando non hanno una finalità puramente decorativa, i grifoni e gli altri animali feroci assumono il ruolo di custodi simbolici del luogo sacro, proteggendolo dalle potenze demoniache e da ogni contaminazione con il male. Solitamente, essi sono posti come animali stilofori a reggere il portale maggiore (si vedano ad esempio gli splendidi grifoni del Duomo di Verona, opera di Niccolò del 1139, e quelli di Santa Giustina a Padova, già parte dell’antica facciata). Possono trovarsi anche a supporto del sovrarco del portale (Cattedrale di Bitonto) , oppure come elementi dell’archivolto e delle cornici delle finestre, o ancora come gargoyles (Cattedrale di Trani). Non è raro trovarli anche come fregi o statue su capitelli (Cattedrale di Sessa Aurunca), a rinforzo della loro funzione protettiva all’ingresso dell’edificio.

La vigilanza del grifone può naturalmente estendersi anche all’interno della chiesa, per difendere aree sensibili come il presbiterio o l’altare. Tuttavia, all’interno di un edificio adibito al culto, il grifone assume di norma significati più articolati e complessi, spesso legati alla destinazione dello spazio e della struttura architettonica che sostiene o decora. Tra le sculture del pulpito, come pannello della recinzione del coro o sul ciborio, il grifone sottolinea l'importanza e l'autorità dei riti e delle cerimonie liturgiche. La sua figura maestosa, che unisce la forza umana e terrena del leone all’elevazione divina e celeste dell’aquila, invita i fedeli alla contemplazione del tesoro spirituale che in quella ritualità si esprime.

Uno dei paralleli visivi più suggestivi al grifone dantesco è offerto dal celebre pulpito della pieve di Sant'Andrea a Pistoia, capolavoro di Giovanni Pisano realizzato tra il 1298 e il 1301. Questo magnifico pergamo, ricco di complesse allegorie, ripercorre nelle sue formelle la storia della vita del Cristo attraverso alcune scene iconiche, dall’Annunciazione al Giudizio Universale. Il pulpito è sorretto da sette colonne in marmo rosso: tre colonne esterne recano due leoni stilofori e un telamone ricurvo, mentre la colonna centrale poggia su un gruppo scultoreo straordinario, comprendente un leone alato, un’aquila e un grifone. Queste figure non sono scelte a caso, ma rappresentano rispettivamente il Cristo, la sua Ascensione e il suo Ritorno glorioso. La composizione delle tre sagome animalesche, che sembrano quasi intrecciare una danza attorno alla colonna, e la loro posizione alla base dell’ambone da cui veniva proclamata la parola di Dio ne sottolineano il profondo significato simbolico. Queste connessioni evidenziano altresì la stretta correlazione tra la produzione letteraria e le arti visive nel periodo medievale. Non possiamo affermare con certezza che Dante abbia effettivamente visto il pulpito pistoiese. Tuttavia, l’opera di Giovanni Pisano conferma che la grandiosa fantasmagoria del grifone-Cristo che guida la Chiesa in attesa della sua venuta alla fine dei tempi non è un'invenzione isolata del poeta-pellegrino. Al contrario, si tratta di un elemento integrante e largamente condiviso del vocabolario artistico e simbolico dell’epoca.

Il tema del grifone ha avuto una vasta diffusione anche nei mosaici pavimentali fino al XII-XIII secolo. Questi mirabili manufatti, spesso calpestabili dai fedeli, offrivano anche alle persone meno istruite veri e propri percorsi simbolici e narrazioni visive. Se ne trovano esempi a Venezia (Basilica di San Marco e Basilica di San Donato a Murano), nell’Abbazia di Pomposa, a Ravenna (San Giovanni Evangelista) e in diverse chiese dell’Italia meridionale (Otranto, Brindisi, Bitonto). La presenza dei grifoni sui pavimenti conferma il loro ruolo di guida e ammonimento per i fedeli, che "camminavano" letteralmente su queste rappresentazioni cariche di significato.

Spesso leoni e grifoni sono raffigurati nell'atto di azzannare, calpestare o divorare una preda (un altro animale, ma anche un essere umano). Questa iconografia simboleggia principalmente la vittoria del Cristo e della Chiesa sul peccato, sulle eresie e sulle forze demoniache, rappresentando il trionfo del bene sul male e della fede sul peccato. Tuttavia, la natura tradizionalmente aggressiva e ferina del grifone poteva anche servire a rappresentare il diavolo che tiene in ostaggio i peccatori. Un esempio significativo si trova nei mosaici pavimentali del Duomo di Pesaro (VI secolo con rifacimenti di età medievale), dove il grifone è raffigurato nell’atto di assalire un cinghiale, tradizionale personificazione della lussuria.

Un significato ancora più scopertamente cristologico è ravvisabile nelle raffigurazioni del grifone in lotta con un serpente o un drago, simboli per eccellenza del diavolo e delle forze del male. Questo motivo iconografico rappresenta il trionfo delle virtù cristiane sul peccato e sulla tentazione. Pensiamo al grande fregio del portale della Basilica di San Fedele a Como o all’intarsio in marmo policromo nel portico della Cattedrale di San Martino a Lucca. In questi contesti, il grifone incarna la forza divina che sconfigge il male, offrendo un messaggio di speranza ai fedeli e ribadendo il potere salvifico della Chiesa.

L’ascesa in cielo di Alessandro Magno su un velivolo trainato da grifoni, iconograficamente rappresentata nel XII secolo soprattutto nelle chiese italiane di Bari, Bitonto, Monte Sant’Angelo, Trani, Otranto e Taranto, si prestava ad un’interpretazione profondamente ambivalente. Poteva infatti essere intesa sia come un caso di superbia punita, servendo dunque da monito contro l’eccessiva ambizione terrena, sia come immagine dell’anima che si eleva verso Dio, sorretta dall’animale guida. Quest'ultima lettura vedeva nel grifone la capacità di condurre l'anima oltre i limiti dell’umano, verso una dimensione spirituale superiore, in accordo con il significato originariamente solare del mito.

Queste rappresentazioni artistiche dimostrano una lunga tradizione della presenza e dell'uso simbolico del grifone in contesti monumentali cristiani molto prima dell'uso letterario di Dante. La loro inclusione in spazi sacri implica una comprensione, se non sempre espressamente “testualizzata”, del suo potenziale simbolico all'interno dell'iconografia cristiana. Prima di concludere vogliamo però soffermarci su altre due iconografie del grifone che possono aiutarci a comprendere ancora più in profondità il complesso simbolismo dantesco.

La prima iconografia è rappresentata da un motivo ricorrente nelle arti medievali e mostra uno o due grifoni affrontati mentre bevono da una coppa o da un calice. Questa immagine, pur avendo le sue origini nel Vicino Oriente antico, fu reinterpretata all'interno di un quadro cristiano e utilizzata per veicolare profondi significati teologici. Essa fu infatti compresa come rappresentazione di una «fonte di vita» o, più specificamente, di un «calice eucaristico». Il motivo iconografico si collega direttamente alla processione simbolica del Purgatorio, dove il grifone-Cristo che traina il carro trionfale dell’Ecclesia verso la redenzione, si allinea perfettamente con il simbolismo eucaristico del nutrimento spirituale e della salvezza. Le radici di questo simbolismo sono antiche e trasversali a diverse culture. In epoca pre-cristiana, i Burgundi erano soliti decorare coppe con grifoni, probabilmente in relazione a riti di fertilità. Con la conversione al cristianesimo, a queste coppe vennero aggiunte croci o cristogrammi, un'integrazione che, senza alterare il significato preesistente, gli conferiva nuove valenze spirituali. Uno degli esempi più notevoli è il pannello in rilievo con due grifoni che bevono da una coppa, opera in marmo e policromia datata tra la fine del IX e l'inizio del X secolo, proveniente dalla Campania, e oggi conservata al Metropolitan Museum di New York. La composizione di questo rilievo, con due grifoni affrontati, trae probabilmente origine dall'arte del Vicino Oriente e da disegni tessili importati. Un pannello di simile fattura è stato rinvenuto anche a Sorrento, e questa circostanza suggerisce che entrambi potessero provenire dall'antica cattedrale di quella città e fossero parte di una recinzione presbiteriale, ossia della barriera che separava l'area dell'altare dal resto della chiesa.

Un altro tema di grande risonanza simbolica nell'arte medievale, strettamente connesso al concetto di Paradiso e alla promessa della vita eterna, è costituito dal motivo del grifone associato all'Albero della Vita. Esso fornisce un antecedente concettuale e visivo convincente alla scena del canto XXXII del Purgatorio. Anche questa iconografia ha origini antiche nel Mediterraneo orientale, in particolare dal Libano e dalla Siria, e si è diffusa in Europa grazie agli scambi commerciali e alle Crociate. Era un motivo frequente già sui sigilli siriaci e mitannici del II millennio a.C., dove i grifoni fungevano da guardiani del sacro Albero della Vita. In contesti cristiani, questo soggetto iconografico fu reinterpretato collegando l'Albero della Vita direttamente al Cristo e all’opera di salvezza da lui realizzata. La raffigurazione trae ispirazione da testi biblici, in particolare dall'Apocalisse di Giovanni: «A chi vince io darò da mangiare dell’albero della vita, che sta nel paradiso di Dio» (Ap 2,7). Ad esempio, un frammento di rilievo del XII-XIII secolo proveniente dalla Fondamenta dei Cereri, a Venezia, mostra un grifone tra rami con foglie e grappoli d’uva, probabile riferimento al Cristo (cfr. Gv 15,1-8). Altri casi significativi di questo motivo si trovano nelle patere veneziane, bassorilievi ornamentali di forma circolare tipici della laguna veneta. Ne è una prova una patera datata al XII-XIII secolo, situata in Calle Crosera. Essa raffigura due grifoni disposti controdorso con le ali spiegate, con un albero tra di loro i cui rami riempiono la parte superiore della patera.

19 luglio 2025

DELLO STESSO AUTORE:

G. Zuanazzi, «Il Dio» e «Dio»: il Commento di Origene al primo versetto del Prologo di Giovanni

SULLO STESSO TEMA:

G. Avellino, "Il Lògos che (non) c’è ma in cui si sta bene: sulla nuova Europa e il suo fondamento"