Adelphi pubblica in italiano gli Esercizi negativi di Emil Cioran. Un testo dove non c’è filosofia, ma un incendio che riduce in cenere ogni certezza. Il pensatore romeno appare come un chirurgo dell’anima che incide senza anestesia, il cui bisturi non risparmia nessun dio, nessun idolo, nessuna illusione.

In un’epoca dominata dalla fretta e dall’efficienza, fermarsi a preparare una tazza di tè è un atto di consapevolezza. Non è solo bere: è prendersi cura di sé, riconoscere il lavoro silenzioso di chi coltiva le foglie e rispettare la natura che le ha generate. Il tè autentico racconta storie di mani esperte, terre lontane e comunità che resistono e ogni infusione diventa così un momento per rallentare, osservare, ascoltare e ritrovare il ritmo del tempo lento. Con L’Angolo del Tè questa filosofia prende forma: uno spazio dove lentezza e qualità tornano centrali. Non solo una bevanda, ma un ponte tra culture, tradizioni millenarie e persone di oggi. Una rivoluzione discreta che invita a riscoprire il bello dell’essenziale, tazza dopo tazza.

A Schopenhauer è da tempo stato attribuito il merito di esser stato tra i primi intellettuali in Europa ad aver introdotto nel proprio edificio filosofico elementi provenienti dalle tradizioni sapienziali indiane. Questo contributo, ponendosi idealmente sulla scia di un mio precedente articolo, Schopenhauer e il Buddha: abbozzo di un confronto, intende proseguire la comparazione tra il “saggio di Francoforte” e il Buddha, sia pure entro limiti di spazio ristretti che, com’è ovvio, impediscono analisi particolarmente approfondite.

La bioetica è una branca dell’etica applicata alla biomedicina. Ma qual è la sua storia? Quali tappe della storia della medicina hanno portato alla nascita della bioetica? A quanto pare, le origini di questa disciplina sono più antiche di quanto si possa immaginare.

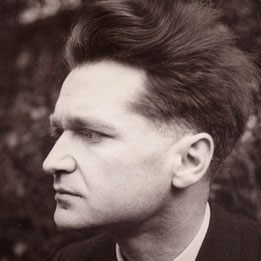

di Salvatore Grandone

La recente scomparsa di John R. Searle ha poco scosso i social. “Filosofi” e “divulgatori” influencer non ne hanno parlato: nessun reel commemorativo, nessuna breve spiegazione in “un minuto” dei concetti chiave, nessun elenco dei libri “indispensabili” da leggere. Insomma, la macchina della cultura-social è rimasta ferma o non ha creato contenuti abbastanza virali. Semplice dimenticanza? Lo strano del caso del professore John R. Searle merita un’indagine accurata.

di Luciana Petrocelli

C’è un modo per non soccombere alla retorica delle aree interne? Un modo per non consegnare i significati a una malinconica narrazione della conservazione? Queste sono le domande da cui muove il nuovo progetto di rigenerazione culturale e urbana che prende forma a Castel del Giudice, nel cuore dell’Appennino molisano. Un luogo simbolico di quell’Italia soltanto spazialmente centrale, ma “laterale” negli immaginari collettivi e troppo spesso retoricamente evocata quando a divenire secondaria è l'etica della cura. L'intreccio tra arte, comunità e pensiero dà vita, all’interno della cornice del Bando Borghi - Linea A del PNRR di Castel del Giudice, a un diario a fumetti. Ogni quindici giorni, una striscia illustrata racconta le storie passate, presenti e immaginate delle aree appenniniche. In questa ciclicità narrativa, la sovrapposizione delle categorie temporali dà vita a una temporalità nuova, o meglio a una meta temporalità che non ci restituisce cronaca illustrata o documentazione artistica, ma un fumetto che diviene una sorta di strumento di interrogazione ontologica del territorio e di reinvenzione dello stare insieme. L'imposizione dell'imperativo simbolico del vuoto, nella silente quotidianità delle aree interne, è scardinata dalla presa di parola per immagini, come gesto di resistenza politica ed epistemica.

Il film Au hasard Balthazar ci narra delle avventure di Bathazar, un umile asino simbolo dell'innocenza.