Sulla morte di Pamela

Pamela diventa lo specchio di una società malata, dove troppi uomini vivono come Dino, il protagonista dell’opera La noia di Moravia.

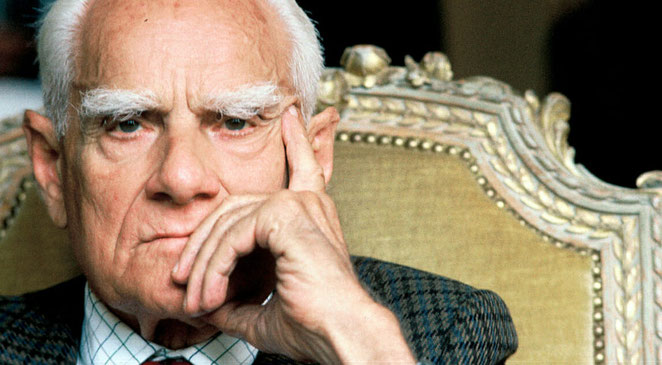

Se i libri hanno una virtù, un dono che li distingue da tutto il resto, è quella di farci vedere. Non semplicemente leggere, ma vedere. Vedere le dinamiche nascoste, le ipocrisie, le piccole e grandi menzogne che governano le nostre vite. I libri, quando sono veri, quando nascono dal sangue e non dal mestiere hanno il potere di costringerti a scegliere. Di prendere posizione. Di decidere se stare dalla parte della vita o dell’orrore. È questo che tenteremo di fare con questo scritto: guardare l’orrore d’oggi attraverso un libro. Non un libro qualsiasi, ma Il libro. E dico "Il", con l’articolo determinativo, perché ciò che conta non è la quantità dei testi, ma la verità che uno solo può contenere. Avrei potuto scegliere mille altri volumi di psicologia, di pedagogia, di antropologia per spiegare i gesti di questi “uomini” che si credono forti e invece sono soltanto disperati. Ma non sono uno psicologo, né un pedagogo, né un antropologo. Sono soltanto un ragazzo di vent’anni, con una madre, due sorelle, e qualche libro che gli ha insegnato più della scuola, più dell’università, più dei dotti e dei tecnici. Ho scelto La noia di Moravia. Perché Moravia non era un teorico, non era un moralista, non era un esperto. Era un uomo che sapeva guardare. Guardare davvero: con dolcezza, con crudeltà, con pietà. Guardava le donne e nel guardarle le capiva, e nel capirle le difendeva. Io credo che i libri non servano solo a comunicare, ma a illuminare. Anche solo per un istante. A gettare una lama di luce nel buio compatto del vivere. Perché vivere, oggi come ieri, è un caos: ma dentro quel caos, un libro può ancora aprire uno spiraglio, una piccola ferita di verità.

Pamela è morta. E con lei sono morti i suoi genitori, sua sorella, sua nonna, suo nonno, i suoi cugini. Siamo morti tutti. È morta questa società che si dice civile, è morta la speranza. E non basteranno le parole – né le fiaccole, né i post indignati a colmare il vuoto che la sua assenza lascia. Perché quel vuoto non è solo il silenzio di una vita spezzata: è il nostro stesso silenzio, quello che da anni si posa sulle coscienze come polvere. Ogni volta che una donna viene uccisa da chi diceva di amarla, il mondo si frantuma un po’ di più. Ma non basta la rabbia. Dovremmo avere anche paura – la paura vera, quella che nasce quando capisci che il male non è fuori, ma dentro di noi.

C’è un vuoto che scava nel cuore di molti uomini. Un vuoto che Moravia aveva già visto e chiamato, con una parola terribile e precisa: Noia. La noia, scriveva – è l’incapacità di sentire. Dino, il protagonista del romanzo, non riesce più a vivere nulla fino in fondo: le cose gli scorrono addosso come acqua su una pietra. Non lo feriscono, non lo toccano. È un uomo che ha perduto il peso del mondo. E allora si aggrappa a Cecilia come un naufrago a un relitto: la vuole possedere, dominare, trattenere come si trattiene un respiro. Ma più cerca di stringerla, più lei gli sfugge. E quella fuga diventa la misura della sua impotenza. Dino non possiede Cecilia: lo capisce quando scopre che lei può tradirlo, che può esistere fuori da lui, libera. E quella libertà lo ferisce, lo umilia, lo annienta. Perché gli rivela ciò che ha sempre temuto: che la vita non gli appartiene, che gli altri non gli appartengono. Un bicchiere, Dino può afferrarlo e frantumarlo. Un gatto, può tormentarlo. Ma Cecilia no. Cecilia non si lascia ridurre a oggetto, non può essere schiacciata, distrutta, manipolata. E proprio per questo la sua libertà diventa insopportabile per Dino – e per tanti uomini che, oggi, continuano a confondere l’amore con il possesso, la vita con la proprietà, il corpo con una cosa.

C’è però un punto essenziale da considerare. Cecilia non è mai davvero presente nella pagina se non come riflesso: esiste attraverso lo sguardo di Dino, che la osserva, la misura, la interpreta, e in questo stesso atto la distorce. Tutto ciò che sappiamo di lei è mediato da un uomo incapace di riconoscere l’altro da sé. La guarda, ma non la vede; la desidera, ma non la conosce. Il suo atteggiamento è inevitabilmente sessista; ma Moravia non lo condanna né lo assolve, semplicemente lo espone. Lo mostra nella sua interezza, con la precisione quasi scientifica con cui uno scrittore può descrivere la malattia del sentire. Dino si illude di poter trasformare Cecilia in una cosa – un oggetto da possedere, un rimedio alla propria incapacità di provare emozioni. Ma Cecilia, nella sua libertà disarmante, smonta questa illusione. Il “tradimento” di Cecilia non è solo una ferita d’orgoglio: è la prova definitiva che lei esiste fuori dalla volontà di Dino, che possiede una vita autonoma e inafferrabile. Questa scoperta lo sconvolge più del tradimento stesso, perché gli rivela un fatto intollerabile: l’altro esiste, e proprio per questo non può essere dominato.

Dino non ama Cecilia; ama l’idea di colmare, attraverso di lei, il proprio vuoto. È un amore senza oggetto, un sentimento che nasce non dal riconoscimento dell’altro, ma dal bisogno di cancellare se stessi. Ed è forse questa la febbre che attraversa molti uomini oggi: l’incapacità di distinguere l’amore dal possesso, la libertà dell’altro da un’offesa personale. La violenza nasce lì, in quel punto cieco dove la paura del vuoto si trasforma in controllo, dove l’amore degenera in dominio.

Pamela ha pagato con la vita la sua libertà: la libertà di essere se stessa, di scegliere, di non appartenere. È stata punita per aver voluto esistere al di fuori dello sguardo di chi pretendeva di possederla. Viviamo in un tempo che teme la noia, ma la alimenta di continuo. Riempie i giorni di rumore, di immagini, di consumo, eppure dietro tutto questo resta un deserto emotivo. Siamo anestetizzati: non sentiamo più davvero, non ascoltiamo, non lasciamo che l’altro ci tocchi nel profondo.

E così, quando l’amore arriva, non sappiamo accoglierlo: lo trasformiamo in possesso, in ansia, in paura di perdere.

“Se non sei mia, non esisti.”

È la frase che pronuncia chi ha smarrito il senso, chi non riesce più a tollerare la distanza, chi confonde il silenzio con l’abbandono. Moravia avrebbe forse detto che la noia è una forma di morte in vita. E il femminicidio ne è la sua versione più estrema, più crudele: la morte fisica che nasce da una morte interiore. Chi uccide una donna non sopporta il vuoto della propria esistenza e allora distrugge ciò che non riesce a comprendere, la libertà, l’indipendenza, l’alterità.

Pamela diventa così lo specchio di una società malata, dove troppi uomini vivono come Dino: incapaci di amare senza annientare. Ma La Noia ci insegna anche che c’è una via di fuga, sottile ma possibile: riconoscere il vuoto, guardarlo in faccia, non temerlo. Accettare che l’altro non è la cura, ma il mistero. Che amare significa restare accanto, non stringere. E che solo nella distanza può nascere la tenerezza vera. Pamela non può più parlare. Ma la sua assenza ci interroga, come una ferita aperta: quanto spazio lasciamo all’altro, ogni giorno? Quanto ci fidiamo del silenzio, del non possedere, del non capire? Forse il modo più autentico di ricordarla è proprio questo: imparare di nuovo a sentire, a guardare, a restare vivi. Perché la noia quella di Moravia e la nostra non è solo una condizione dell’anima, è il terreno su cui cresce la violenza.

E solo chi impara a sopportare il vuoto può salvare l’amore dalla morte. E allora, davanti alla morte di Pamela, non possiamo più fingere di non sapere. Non possiamo più nasconderci dietro la parola “mostro”, come se il male fosse sempre altrove, in un altro corpo, in un’altra casa. Il male, invece, è qui: è nella nostra indifferenza, nella nostra educazione sentimentale fallita, nella miseria morale di un Paese che ha dimenticato cosa significhi amare. Viviamo in un tempo in cui tutto è consumo, persino i sentimenti. Abbiamo imparato a desiderare le persone come desideriamo le cose: per riempire un vuoto, per cancellare una noia. Ma le persone, a differenza delle cose, non si possiedono. E quando qualcuno osa ricordarcelo , quando una donna rivendica la propria libertà, il proprio corpo, la propria voce — allora la società reagisce con violenza, come un animale ferito.

Pamela è stata uccisa perché ha detto “no”. E quel “no” è il punto in cui si misura la nostra rovina.

Perché non è soltanto l’assassino ad averla uccisa: l’ha uccisa la cultura che lo ha formato, la televisione che lo ha educato, la lingua che gli ha insegnato che la donna è un oggetto, un premio, un corpo da avere. Io penso che se c’è una speranza, oggi, non sta nei tribunali né nelle leggi ma negli occhi dei ragazzi che sapranno imparare a guardare le donne come esseri umani, e non come estensioni del proprio desiderio. Bisogna ricominciare da lì: dall’educazione allo sguardo, alla tenerezza, alla vergogna. Perché finché non impareremo a guardare davvero – come sapeva guardare Moravia, come dovremmo saper guardare noi –continueremo a vivere in un Paese morto, dove ogni amore è un possesso e ogni donna libera è una condanna.

Pamela, come Cecilia, continuerà a sfuggirci. E nel suo sfuggirci, ci costringerà a vedere ciò che siamo diventati: una società incapace di amare, che scambia la vita per un oggetto e la libertà per una colpa.

25 ottobre 2025