Un filosofo con la voce di un poeta. Là dove il dolore si fa verso e canto

Un viaggio poetico che dialoga con l’eredità di Fabrizio De André, attraversandone fragilità, rabbia, compassione e anarchia. ''Abbiamo tutti bisogno di un amico fragile'' di Nicola Vacca è un corpo a corpo con il ''Vangelo laico'' di Faber: versi che non si arrestano davanti al mito, ma lo attraversano per farlo vivere nel presente.

di Vincenzo Fiore

Scrivere di Fabrizio De André è un’impresa sempre rischiosa. La sua figura, sfuggente e stratificata, si colloca a metà tra il mito e l’uomo, tra il cantore degli ultimi e il poeta del disincanto. Nel suo Vangelo laico ha saputo dare voce a emarginati, ribelli, prostitute, anarchici e sognatori, senza mai cadere nella retorica, costruendo un’opera che è insieme denuncia sociale e indagine sull’animo umano. Raccontarlo significa confrontarsi con un lessico affilato e misericordioso, con storie che odorano di porto e di metafisica agli angoli della strada. Forse è proprio il linguaggio della poesia l’unica possibilità di avvicinarsi alla sua poetica, perché la poesia, per De André, non era un abbellimento del reale ma un modo di sprofondarci dentro, di scorticare la superficie delle cose fino a mostrarne le crepe. La sua voce si alzava da periferie concrete e morali, dai letti di ragazze senza futuro, da celle di prigione, da terre di popoli sterminati o dai campi dove la guerra rendeva tutti uguali nella morte: luoghi in cui il linguaggio della cronaca tace o condanna, e che lui restituiva invece a una dimensione di dignità. Il gesto era insieme politico e umano: raccontare i margini, i perimetri obliati, ridare vita a chi, probabilmente, non ne aveva mai avuta una.

Ci sono libri che si pongono come specchi, e specchi che riflettono altri specchi, moltiplicando le immagini fino a farne un labirinto di rimandi e riconoscimenti. Abbiamo tutti bisogno di un amico fragile (Qed Edizioni, 2024) di Nicola Vacca, impreziosito dai disegni di Mauro Trotta, è uno di questi specchi infiniti: un’opera di metapoesia – si lasci passare il termine – che respira attraverso le parole di Fabrizio De André, e che ne fa linfa vitale. L’autore non si limita a evocare l’universo di Faber, ma ne attraversa le fratture, ne accoglie le ombre e le luci, collocando ogni frammento in un mosaico che procede – inevitabilmente – in direzione ostinata e contraria.

Ogni testo della raccolta è una risposta, un controcanto, un dialogo a distanza con i versi di De André. Qui la parola non è mai didascalia o commento, ma gesto poetico autonomo, nato dall’urto e dall’intimità con l’originale. La scrittura di Vacca si fa lama e carezza, bestemmia e sussurro, attraversa il canto civile e l’intimità disarmata, come se cercasse di toccare il nucleo incandescente della voce di Faber. Ne nasce un palinsesto emotivo dove le canzoni di De André sono insieme colonna sonora e ossatura, memoria e scintilla.

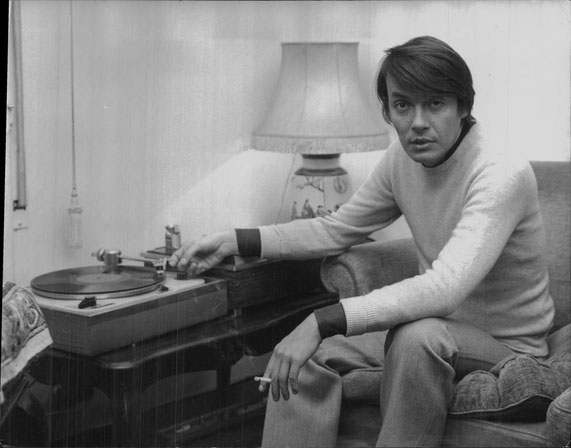

Il titolo stesso della raccolta è un attracco, un richiamo a una delle confessioni più nude e spiazzanti di De André. Amico fragile nacque nell’estate del 1974, dopo una serata trascorsa in un salotto dorato della Costa Smeralda. Invitato a intrattenere un gruppo di borghesucci superficiali, De André avrebbe voluto discutere di papa Paolo VI, di temi sociali e persino di esorcismi; gli altri, invece, pretendevano che suonasse soltanto. La tensione esplose: si ubriacò, lasciò la festa bruscamente e, chiuso in uno stanzino, tradusse in musica la rabbia e il disgusto, l’ironia e la malinconia. «Evaporato in una nuvola rossa» diventa così il segno dell’ebbrezza, tra il fumo e i bicchieri di una stanza d’albergo, «una delle molte feritoie della notte» la piccola stanza in cui la canzone prese forma. Il brano, registrato quasi senza modifiche, resta il manifesto di una fragilità indomita, di una lucidità che non teme di esporsi.

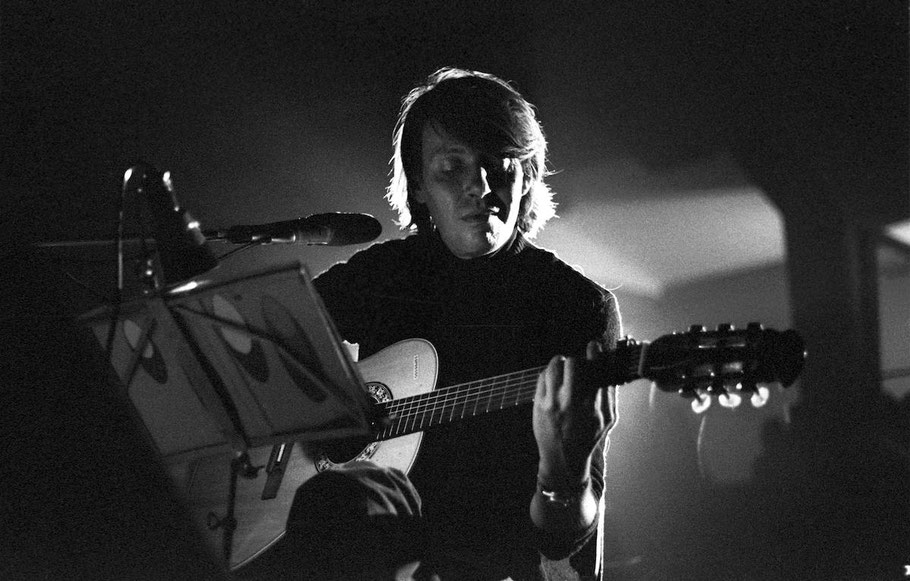

Amico fragile si presenta come una delle canzoni più intime e decisive di De André, probabilmente l’unica in cui egli sente una piena appartenenza: «forse, la canzone più importante che abbia mai scritto, sicuramente quella che più mi appartiene» (come riporta Luigi Viva). Nelle altre composizioni, egli percepisce solo una parziale proprietà della materia che scrive: le idee nascono come forze esterne, che sfruttano la sua tenacia, la sua precisione e il suo modo di comporre, guidandolo a raccontare storie che sembrano appartenere al mondo fuori di lui, rispetto a ciò che sente dentro. Così egli stesso confessa: «sento di essere preso da forze esterne che mi sfruttano… sono affioramenti di memorie che non dovrebbero appartenermi». Questi impulsi lo trascinano a scrivere, e in quei momenti l’autore diventa quasi un tramite, un mezzo attraverso il quale la canzone prende vita, indipendente da lui, con una volontà propria: «Le canzoni hanno una loro vita. Sono storie che appartengono soprattutto a loro stesse». Con Amico fragile, tuttavia, la dinamica cambia. Questa canzone non è più uno specchio di memorie esterne, ma un vero frammento della sua esistenza. È come se De André riuscisse finalmente a sottrarsi alla strana entità che lo risucchia durante il processo creativo: «sono riuscito a vincere il mostro, a vincere la strana entità che mi aggredisce e mi succhia per portarsi via una canzone». Qui il poeta genovese, maestro nel narrare il dolore altrui, si concentra finalmente sul proprio. Il 15 marzo 1975, nel corso del suo primo vero e proprio concerto, tenutosi presso “La Bussola” di Focette, vicino a Viareggio, egli ostenta una certa sicurezza nell’esibire tutto il repertorio, salvo, come ricorda il regista Marco Ferreri, per questo brano che porta con sé «un’emozione speciale».

Dare questo titolo a un libro significa voler partire da quel preciso gesto di verità: un momento in cui la poesia si è fatta confessione irripetibile. Vacca ne raccoglie il filo e lo tende fino all’oggi, interrogando le stesse ferite e le stesse speranze. Nei suoi testi si sente l’eco di versi che sono al tempo stesso preghiera laica e invettiva: inni alla libertà, liturgie dell’insubordinazione, fraternità conquistata nell’attraversamento del dolore. In una delle liriche più intense scrive: «Abbiamo tutti bisogno di un amico fragile / che ad alta voce ci dica la verità», e in quell’amico c’è tanto il Faber dei giorni migliori quanto l’idea stessa di un poeta che non si nasconde. Sfogliare il testo di Vacca fa tornare alla memoria la critica Ezio Alberione, che in Accordi eretici definì Fabrizio De André come colui che: «ha scelto nello stesso tempo il ruolo dell’inquisitore e dell’eretico, del sacerdote e della vittima sacrificale, del moralista e del libertario».

Il cuore della raccolta è proprio questa tensione tra eredità e reinvenzione. De André, in queste pagine, non è un santino da venerare ma un compagno di strada, a volte un interlocutore, a volte un alter ego. Vacca ne custodisce l’anima anarchica e compassionevole, quella che sa stare «dalla parte giusta», anche quando si è destinati a perdere. Così il libro diventa un corpo a corpo con un’eredità viva: la prova che la poesia, quando è autentica, non si fossilizza in citazione, ma cambia voce, si reincarna, continua a cantare in chi ha avuto il coraggio di fermarsi ad ascoltarla. Quello che non è stato soltanto un cantautore e, forse neanche propriamente soltanto un poeta, ma anche un filosofo per la sua capacità di interrogarsi e far interrogare. La sua non era musica di intrattenimento, ma critica sociale travestita da canto, indagine radicale sul potere, sulla morale, sull’ipocrisia. Un intellettuale anarchico che ha scelto le corde della chitarra come strumento di riflessione.

Nelle sue ballate non si trovano risposte, ma interrogativi che scarnificano il reale: perché i vinti debbano essere umiliati due volte, dalla sorte e dal giudizio? Perché la società ha bisogno di costruire nemici per mantenere se stessa? Perché la libertà sembra sempre una conquista incompiuta? Il suo linguaggio, ricercato e mai banale, fonde lessico biblico e tono popolare, ironia e lirismo, invettiva e compassione. Così la sua voce diventa insieme poetica e filosofica: quando canta la prostituta che redime il soldato, il condannato che ha più dignità del giudice, o la follia che diventa ultimo rifugio di libertà, De André non fa solo arte, ma costruisce un’etica alternativa, una filosofia della compassione e della rivolta. In fondo, la sua opera è un lungo trattato senza accademia: un pensiero che non si chiude in sistemi, ma che vibra in ogni strofa come una domanda radicale sull’uomo, sul potere, sulla giustizia. De André è stato, per questo, un filosofo con la voce di un poeta.

6 settembre 2025