Quando Cosa Nostra diventa lo Stato

La storia della mafia siciliana si sviluppa in modo complesso: è parte integrante della storia d’Italia dall’Unità fino ad oggi e trova le sue radici in epoche addirittura precedenti al 1861.

Fino agli anni Settanta l’organizzazione fu controllata da boss “tradizionalisti” (e.g. Tommaso Buscetta, Gaetano Badalamenti, Stefano Bontate), legati ai valori che avevano reso grande la mafia siciliana fin dalle sue origini e che prevedevano un ben determinato codice di comportamento. Tali regole erano basate sul principio della «difesa del più debole dal sopruso del più potente». La mentalità dei capi mafiosi del periodo era fortemente affezionata all’ideale dell’“uomo d’onore” nella sua accezione più severa. Basti pensare che, come testimonia Buscetta nel libro La mafia ha vinto. Intervista con Tommaso Buscetta di Saverio Lodato, durante il 1950 i rapporti con Cosa Nostra americana si erano interrotti perché gli statunitensi ricorrevano all’usura e al divorzio, due pratiche totalmente inammissibili per un vero uomo d’onore siciliano. Badalamenti, Bontate e gli altri boss loro alleati erano figli di una cultura che aveva insegnato ai mafiosi a sentirsi legittimati a compiere le loro azioni criminose in vista di quello che sembrava essere il bene maggiore: il mantenimento dell’ordine sociale esistente, che avrebbe garantito il proliferare dell’organizzazione. Ciò non deve assolutamente far pensare ad un’organizzazione dedita alla salvaguardia della comunità. Cosa Nostra, infatti, ha sempre agito in favore di una determinata cerchia solo nella misura in cui ha potuto trarre vantaggio dal proprio operato. Non ha mai esitato ad eliminare qualsiasi ostacolo frenasse la propria espansione o ne mettesse a rischio la segretezza. Esempio emblematico della brutalità comunque insita nella natura dei boss tradizionalisti è l’omicidio, il 9 maggio 1978, di Impastato. L’assassinio fu commissionato infatti dal sopracitato Gaetano Badalamenti, uno dei più strenui sostenitori del “tradizionalismo”.

Un elemento fondamentale che ha da sempre caratterizzato l’operare della mafia, permettendo la sua massiccia espansione, è la possibilità di poter appoggiarsi a funzionari pubblici facilmente corruttibili. I boss della “vecchia guardia” cercavano di strumentalizzare il più possibile gli apparati statali e instauravano con i politici un rapporto di complicità per poter sfruttare in modo continuativo le risorse pubbliche. Essi miravano a raggiungere dei compromessi con i rappresentanti delle istituzioni: riuscivano ad ottenere i propri interessi senza però ricorrere a manifestazioni di forza. In tal modo l’azione di Cosa Nostra all’interno degli organi governativi era minimamente evidente per chi osservasse la situazione dall’esterno, ed estremamente efficacie. Potendo contare sugli introiti ricavati dall’azione parassita compiuta a discapito del capitale statale, il traffico di droga non costituiva una fonte di sostentamento primaria.

La contestualizzazione del panorama mafioso durante gli anni ’70 è di fondamentale importanza per comprendere gli epocali sconvolgimenti che attraversarono Cosa Nostra a partire dal 1978 in poi. Protagonisti imprescindibili di quegli anni furono i Corleonesi, che da sempre mal sopportavano il potere dei boss tradizionalisti.

Buscetta e i suoi alleati avevano estromesso i boss di Corleone dal controllo dei traffici di droga perché questi erano ritenuti inaffidabili e incapaci di intrattenere rapporti commerciali con l’estero. Salvatore Riina, però, elaborò un proprio piano per ottenere il controllo della mafia siciliana. Egli riuscì a instaurare numerose alleanze nel palermitano con lo scopo di eliminare totalmente i boss “tradizionalisti”. L’ascesa al potere di Riina fu cruenta e sanguinosa, e condusse allo scoppio della Seconda Guerra di Mafia.

Il conflitto stava nascendo da due diverse visioni criminali che venivano a scontrarsi. I capi della “vecchia guardia” propendevano per quella che potrebbe definirsi “la strategia del compromesso”, già approfondita in precedenza. I seguaci di Riina invece intendevano imporre la loro autorità e le loro decisioni allo Stato, sebbene ciò implicasse uno scontro frontale. Essi pretendevano di «trattare da pari a pari con i politici, senza i complessi reverenziali dei vecchi mafiosi» (Giuseppe Carlo Marino, Storia della Mafia, Roma, Newton Compton 2017). L’orda corleonese voleva che Cosa Nostra fosse lo Stato stesso: la società sarebbe diventata così nient’altro che un enorme mercato nel quale immettere i prodotti del narcotraffico e delle altre attività mafiose.

Sul fronte delle relazioni con la politica, Riina incontrò in un primo momento qualche difficoltà. Egli dovette infatti costringere all’obbedienza personalità come il democristiano Salvo Lima, referente di Giulio Andreotti in Sicilia. I funzionari pubblici non erano abituati a trattare con capi così violenti, che non possedevano certo le capacità diplomatiche dei vecchi boss.

La situazione divenne favorevole per la fazione corleonese in parte grazie alle pratiche di potere della corrente andreottiana, ma soprattutto per gli effetti della decisiva svolta che subì la politica nazionale tra il 1976 e il 1979.

In questi anni infatti, politici del calibro di Berlinguer e Moro sostennero l’assoluto bisogno di un’unità nazionale che si concretizzò nella strategia del cosiddetto “compromesso storico”. Tutte le forze democratiche, e in particolare il PCI e la DC, furono chiamate a collaborare per combattere contro il fenomeno del terrorismo. Si verificò un’avanzata elettorale del PCI, che entrò a far parte della maggioranza di governo. Ciò convinse Moro della necessità di coinvolgere il Partito Comunista nella guida del Paese. Quando Andreotti venne chiamato a presiedere i “governi dell’ unità nazionale”, la «base delinquenziale della sua corrente» (Giuseppe Carlo Marino, Storia della Mafia, cit.), abituata a considerare il PCI come il nemico numero uno, ne rimase altamente destabilizzata: l’orientamento politico inaugurato da Aldo Moro preoccupava i poteri precostituiti e spinse alcune organizzazioni, tra cui la loggia massonica P2 di Gelli, a sostenere gli atti terroristici delle Brigate. Riguardo al sequestro e all’omicidio di quest’ultimo, il giornalista Carmine (Mino) Pecorelli dichiarò più volte, nella sua rivista Osservatorio Politico, che si fosse trattato indubbiamente di una manovra politica. Egli, stando a quanto riportato da Angelo Incandela, l'ex maresciallo della penitenziaria nel carcere di Cuneo, intratteneva spesso contatti con il generale Dalla Chiesa ed entrambi erano a conoscenza di alcuni documenti riguardati il caso Moro. Pecorelli venne ucciso il 20 marzo 1979. Secondo quanto dichiarato da Buscetta, Gaetano Badalamenti ammise, durante uno dei colloqui che i due ebbero in Brasile, di aver commissionato l’assassinio su richiesta dei cugini Salvo (esattori le cui relazioni con Cosa nostra vennero più volte confermate), molto vicini ad Andreotti. Il senatore fu processato con l’accusa di essere quindi il mandante dell’omicidio. In primo grado la Corte di Assise lo prosciolse, fu però condannato nel 2002 dalla Corte di Assise d’appello. Infine, la sentenza venne annullata dalla Corte di Cassazione nell’anno successivo, e Andreotti venne assolto definitivamente.

L’impegno che lo Stato si stava assumendo, durante gli anni ’80, in funzione anti-mafiosa costrinse i politici corrotti a ricercare un delicato compromesso: ci si trovava infatti nella situazione di non poter perdere il consenso di Cosa Nostra ma, contestualmente, si doveva appoggiare pubblicamente le forze anti-mafiose e mostrare fermezza nella volontà di difendere lo Stato.

Andreotti ebbe l’occasione di mostrare una certa risolutezza nella lotta alla mafia con la nomina di Carlo Alberto Dalla Chiesa a prefetto di Palermo. Tuttavia il generale manifestò sempre un certo scetticismo nei confronti della volontà di sconfiggere realmente Cosa Nostra: «Mi mandano in una realtà come Palermo, con gli stessi poteri del prefetto di Forlì», disse.

Nel suo diario personale, Dalla Chiesa scrisse che il 5 aprile 1982, poco prima di arrivare a Palermo, ebbe un colloquio con Andreotti al quale riferì che non avrebbe avuto nessun riguardo nei confronti della fazione politica più collusa del luogo: chiaramente si trattava di quella andreottiana. Roberto Scarpinato, attuale Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo, ha recentemente dichiarato che «l’ordine di eliminare Dalla Chiesa arrivò a Palermo da Roma. Dal deputato Francesco Cosentino» (Barbacetto G., Limiti S., “Dalla Chiesa, il mandante fu il deputato Cosentino”). Quest’ultimo era un parlamentare di rilievo, fedelissimo a Giulio Andreotti e piuttosto in vista nella P2.

Ulteriori elementi che potrebbero far nascere dei dubbi intorno alla figura di Andreotti sono le dichiarazioni di Buscetta. Egli rilevò che Dalla Chiesa non aveva ancora avviato nessuna operazione che la mafia potesse effettivamente addebitargli. Il pentito ricordò inoltre una conversazione avuta con Badalamenti (che in altre occasioni gli confidò di aver personalmente conosciuto il Senatore) in Brasile. In quell’occasione gli fu detto: «Cercare chi ha ucciso Dalla Chiesa non è più un problema mafioso; è un problema che va al di là della mafia» (Giuseppe Carlo Marino, Storia della Mafia, cit.) e aggiunse che, a suo parere, il generale «era a conoscenza di segreti che infamavano l’on. Andreotti». Si ipotizza, sebbene non esistano prove certe, che tali informazioni riguardassero alcuni nodi irrisolti relativi alla morte di Aldo Moro. Se così fosse, un profondo legame connetterebbe l’omicidio Dalla Chiesa con quello, già citato, del giornalista Mino Pecorelli.

5 ottobre 2018

DELLA STESSA AUTRICE

Il terrorismo, tra i volti dell'ipocrisia

SULLO STESSO TEMA

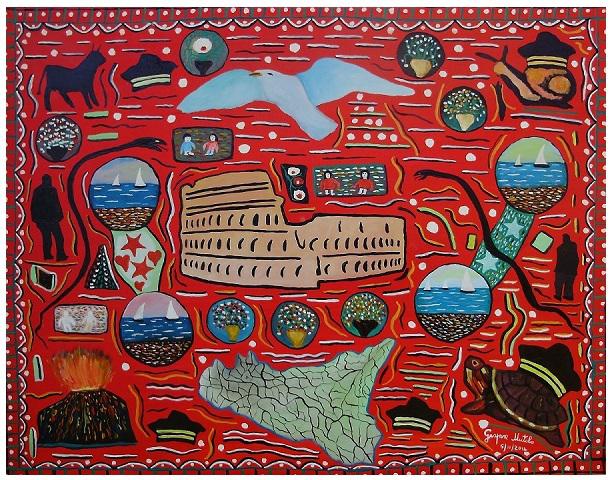

Gabriele Zuppa, Cosa Nostra e il male di cui siamo Capaci