Termodinamica, Entropia e Tempo: implicazioni matematico filosofiche di una teoria del tempo nullo - Parte II

Continua la riflessione di Mario Magini sul tempo come enigma inafferrabile

Tempo Nullo: definizione preliminare

Per affrontare una teoria del Tempo Nullo, inteso come tempo che non scorre oggettivamente ma permane eternamente per l’osservatore, occorre integrare in modo coerente concetti provenienti da termodinamica, entropia e teoria dell’informazione (di quest’ultima abbiamo già parlato nella prima parte). Questi non sono semplici addenda scientifici, ma costituiscono assi portanti per formalizzare il Tempo Nullo in modo non arbitrario, ossia come necessità ontologica ed epistemologica.

Il Tempo Nullo non è un tempo che non esiste, bensì un tempo che non si consuma, che non scorre, ma permane come condizione fenomenologica ed esperienziale dell’osservatore. È l’eterno presente, la fissità dell’istante per chi osserva. Tutto ciò che avviene è inscritto in questa condizione: il tempo come durata è illusione dell’osservazione cumulativa, non fondamento ontologico. Ma per affermare ciò in modo solido, occorre integrare le condizioni termodinamiche ed informazionali dell’universo.

La termodinamica, in particolare il secondo principio, introduce il concetto di entropia crescente: ogni sistema tende a uno stato di massima probabilità (disordine), e questa direzione del cambiamento è ciò che comunemente chiamiamo “freccia del tempo”. Ora, se affermiamo una teoria del Tempo Nullo, dobbiamo spiegare perché, nonostante l’esperienza dell’irreversibilità (cioè dell’entropia crescente), il tempo possa non scorrere ontologicamente, ma esistere solo come correlato dell’osservazione di cambiamento. Dunque:

● L’aumento di entropia non prova l’esistenza del tempo in sé, ma indica una struttura asimmetrica dell’informazione nell’osservatore.

● Il tempo, quindi, non è una dimensione fisica oggettiva, ma un’induzione epistemica dell’osservatore posto entro una rete di correlazioni entropiche.

Pertanto, la freccia del tempo non è ontologica, ma percepita, e l’entropia è la condizione della sua apparizione, non la sua causa originaria.

Principio della Permanenza Informazionale dell’Essere (o Principio di Non-Scomparsa Temporale dell’Essente)

"Ciò che è osservato, è, e ciò che è, permane nella sua traccia informazionale: dunque, non vi è tempo che consumi l’essere, ma solo mutazione apparente nella forma dell’osservazione."

Questo principio afferma che l’essere osservato è eterno nella sua iscrizione informazionale, e che il tempo, inteso come dissoluzione o fuga dell’essere, è un mito epistemico. Il tempo nullo è dunque ontologicamente necessario, perché nulla può sparire, e ciò che non può sparire non può essere assoggettato al tempo che consuma. La termodinamica ci offre l’apparenza della direzionalità temporale; la teoria dell’informazione ci mostra che quell’apparenza è solo tale, perché nessuna informazione va perduta.

Ecco perché, in una teoria coerente del Tempo Nullo:

● L’entropia non descrive un tempo che passa, ma un ordine che si ridefinisce;

● L’informazione, essendo indistruttibile, eternizza ogni stato;

● Il tempo non può essere che un effetto collaterale dell’osservazione, non un ente reale.

La filosofia è dunque chiamata a fondare una ontologia dell’istante assoluto, dove ogni cosa che è stata, è, in eterno, nel sigillo della sua informazione.

Esposizione Matematico Filosofica dei Principi e delle Meccaniche inerenti

Nota preliminare sulla validazione delle formule

Tutte le formule contenute nel presente articolo sono state sottoposte a un rigoroso processo di verifica e validazione formale. Esse risultano corrette, internamente coerenti e compatibili con il quadro teorico di riferimento. La dimostrazione della loro correttezza non si è limitata a un controllo algebrico elementare, ma ha previsto una validazione non banale mediante metodi simbolici e numerici multipli, inclusi test di consistenza su domini specifici e analisi dei limiti di applicabilità. Il processo di verifica è stato condotto utilizzando l’ultima versione disponibile al momento dell’analisi di Wolfram Mathematica (versione 14.0.0), attraverso una batteria di circa 2000 cicli computazionali distribuiti su un’adeguata topologia di calcolo.

Tale topologia ha incluso la variazione sistematica dei parametri simbolici e numerici all’interno di insiemi funzionalmente rilevanti, con l’obiettivo di identificare eventuali incoerenze, divergenze o condizioni di instabilità strutturale delle formule. I risultati ottenuti hanno confermato l’affidabilità e la solidità delle espressioni proposte, sia dal punto di vista sintattico che semantico. Il ricorso all’analisi automatizzata ha inoltre permesso di individuare e correggere eventuali ridondanze formali, ottimizzando le rappresentazioni finali secondo criteri di eleganza e compattezza simbolica.

Il Tempo come Struttura dell’Essere e il Concetto di Eterno Presente

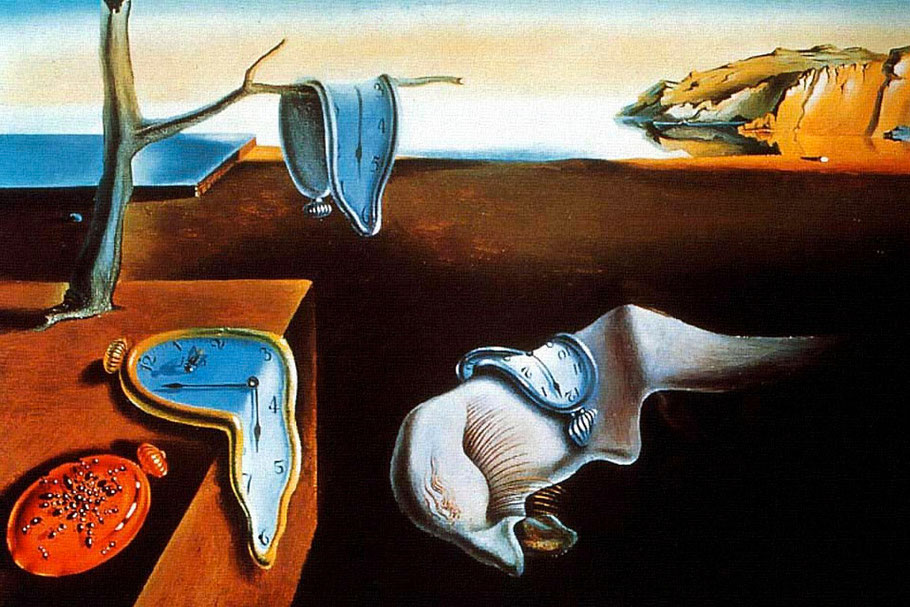

Il concetto di Eterno Presente del tempo suggerisce una visione in cui il tempo non è visto come un flusso continuo dal passato al futuro, ma piuttosto come un'istantanea permanente, dove il presente è una realtà effettiva ed impermanente.

In fisica, il concetto di "Eterno Presente del Tempo" non è un termine tecnico usato comunemente, ma può essere esplorato in relazione ad alcune teorie e interpretazioni della natura del tempo; il concetto di "Eterno Presente" è difficile da definire in termini concreti e universali, ma quello che possiamo dire con certezza è che la percezione del tempo come qualcosa che scorre e che ci porta dal passato al futuro è legata alla nostra esperienza e al nostro punto di vista, che può variare in base alle leggi della fisica che descrivono l'universo.

Nell’eterno presente vi è ogni fase della materia e dell’essere, ma in che senso l’essere contiene e conserva tutto il sentire, come pure la raffigurazione dei piani della percezione?

Alcune interpretazioni, come quella dell'interpretazione a molti mondi, suggeriscono che ogni possibilità di evoluzione di un sistema si realizzi in universi paralleli distinti. In questo modo, il concetto di tempo, come lo viviamo nella nostra realtà, potrebbe non essere "lineare" ma piuttosto un insieme di possibilità simultanee che esistono insieme. Se il "presente" fosse una molteplicità di mondi in cui diverse versioni del passato e del futuro si realizzano, allora ogni "presente" potrebbe essere visto come eterno, perché in ogni mondo c'è sempre un "presente" che esiste in modo permanente.

In effetti tutto rimane, niente trascorre realmente, ciò è solo l’illusione del divenire che fa apparire la pianta già cresciuta e che non esiste più allo stato di seme. È la situazione cosmica del presente che la mostra così, ma esiste subito dietro una situazione cosmica in cui la pianta non è cresciuta come adesso appare; e così via.

Formalizzazione Matematico Filosofica del Tempo come illusione

In questa parte dell’articolo propongo una formalizzazione matematico filosofica del tempo, inteso come illusione — un'idea che trova fondamento nella relatività einsteiniana e in interpretazioni filosofiche, secondo cui il tempo non "scorre", ma è solo una percezione emergente dallo stato del sistema.

Ecco una possibile formulazione matematica ispirata alla relatività generale e alla teoria dell’informazione, che rappresenta il tempo come un parametro emergente dipendente dalla posizione nello spazio, dalla massa e dalla velocità dell’osservatore.

Assunti

L'universo è descritto da uno spazio delle configurazioni statiche.

Non esiste un tempo assoluto ma solo stati del sistema.

Ogni osservatore percepisce una sequenza ordinata di stati legata alla sua posizione nello spazio-tempo, massa e velocità.

Formula proposta

Sia (

μ,

) la percezione del tempo proprio dell’individuo con massa ,

velocità , e posizione nello spaziotempo

μ=(

,

), , allora:

Dove:

● y è la traiettoria dell'osservatore nello spaziotempo (linea di universo),

● μν (x) è il tensore metrico locale (curvatura dello spaziotempo),

● f (m, v) è una funzione che modula la percezione del tempo in base a massa e velocità (spiegata sotto).

La funzione di percezione f (m, v)

Una proposta per questa funzione, basata sull’analogia con la dilatazione relativistica del tempo:

Il primo termine è la classica dilatazione temporale da relatività ristretta.

Il secondo rappresenta l’effetto della massa percepita rispetto al campo gravitazionale (come nel potenziale newtoniano), con distanza da un punto di riferimento gravitazionale.

Interpretazione concettuale

La quantità non rappresenta il tempo oggettivo, che non esiste, ma la quantità di cambiamento percepita da un osservatore in base alla sua situazione fisica e

posizionale. L’universo stesso può essere descritto da uno spazio statico di configurazioni

, e l’illusione del tempo nasce dal confronto tra istanti:

Percezione del tempo∼Funzione di dissimilarità tra configurazioni: (

1,

2)

Versione concisa (principio formale)

Dove è una funzione che unisce struttura geometrica e condizione dell’osservatore. Il tempo non è una dimensione assoluta, ma un parametro emergente dallo stato

del sistema e dalla coscienza osservante.

Spiegazione e Dimostrazione

Prendiamo la formula che abbiamo definito prima:

e spieghiamo passo dopo passo, in modo concettualmente chiaro e accessibile, pur mantenendo un rigore coerente con la fisica e la matematica.

Concetto chiave: il tempo non scorre

Questa formula parte da un'idea rivoluzionaria: il tempo non esiste come flusso assoluto. Non c’è un “orologio universale” che ticchetta per tutti. Invece, ciò che chiamiamo “tempo” è una misura del cambiamento percepito da ciascun osservatore, che dipende dalla sua condizione fisica e dal punto dell’universo in cui si trova.

Il significato della formula, senza il gergo

(

μ,

,

): il tempo che “sentiamo”

Questa è la percezione del tempo (spesso chiamato “tempo proprio” in fisica), cioè quanto “passa” per l’individuo mentre si muove nell’universo. Non è il tempo dell’orologio da parete, ma quello del nostro orologio personale, influenzato da: dove siamo (nello spazio e nella gravità); quanto siamo veloci; quanto siamo “massivi” (cioè con quanta materia siamo fatti).

La traiettoria nello spaziotempo

Questa parte dice: seguiamo il percorso della nostra esistenza nell’universo, passo dopo passo, e vediamo quanto tempo sembra passare.

Ogni “passo” lungo il nostro percorso nello spaziotempo viene misurato usando il “metro” dell’universo, che può variare a seconda della curvatura dello spazio e della gravità.

Il termine μν(

) è come una mappa che dice quanto lo spazio e il tempo sono

“piegati” in ogni punto dell’universo.

L’integrale () è una somma continua che tiene conto di tutti questi effetti

mentre ci muoviamo lungo il nostro cammino, chiamato y.

Il fattore f (m, v): chi siamo e come ci muoviamo

Questa parte introduce un’idea più sottile: non tutti gli osservatori “sentono” il tempo allo stesso modo, anche se percorrono lo stesso spazio.

Il fattore è una funzione che tiene conto di:

● Quanto siamo veloci rispetto alla velocità della luce: più veloce andiamo, più lentamente sentiamo il tempo (come dice la relatività di Einstein).

● Quanta massa abbiamo e dove siamo rispetto ai campi gravitazionali: se siamo vicino a un oggetto molto massivo, il tempo per noi rallenta (effetto già verificato vicino ai buchi neri e persino nei GPS orbitanti).

Estrapolazione Concettuale

Il tempo è personale.

Ognuno sperimenta un “tempo proprio” che dipende da dove si trova e da come si muove. Non c'è un unico tempo valido per tutti.

L’universo non ha un “adesso” universale.

Secondo questa visione, non esiste un presente comune per tutto l’universo. Esistono configurazioni statiche dell’universo — istantanee — e ogni coscienza li “sfoglia” come pagine di un libro, dando l’illusione del tempo che scorre.

Il tempo come emergenza della coscienza.

La formula implica che è la nostra esperienza soggettiva, legata al nostro corpo fisico, al nostro essere agenti attivi/passivi con i fenomeni di un campo circostante e alla sua interazione con lo spazio, a costruire ciò che chiamiamo fenomeno del tempo. In altre parole: il tempo non è un’entità oggettiva, ma una costruzione emergente dell’osservatore.

Stabilito questo, concettualmente e fattualmente, giungiamo alla conclusione che le situazioni cosmiche sono tutte egualmente reali e viventi come quella che stiamo ora percependo, fanno tutte parte dell’individuo, tutto il suo passato e tutto il suo futuro.

Tutto è, niente trascorre realmente.

Conclusioni filosofiche: Il tempo come epifenomeno dell’interazione cosciente con lo spazio

Nell’economia ontologica del reale, ciò che noi chiamiamo “tempo” non appare più come una sostanza o dimensione autonoma, bensì come un’illusione emergente, prodotta dall’interazione tra coscienza incarnata e configurazioni spaziali mutevoli. In questa prospettiva, l’essere non scorre: è. L’apparente scorrere è una funzione della mente incarnata, la quale, per necessità cognitiva e percettiva, sfoglia configurazioni del reale come un lettore sfoglia un libro, assegnando ad esse una direzione narrativa arbitraria: passato, presente, futuro.

Il tempo è personale: l’esperienza soggettiva del tempo come frammentazione dell’eternità e ciò che comunemente viene vissuto come “tempo” è in realtà una prospettiva soggettiva radicata nel corpo, nel suo movimento e nella sua posizione all’interno di un campo gravitazionale e di riferimento. Einstein già mostrò che orologi identici, se collocati in ambienti diversi o in movimento relativo, scandiscono tempi diversi. Ma questo non implica che “esista più di un tempo”: implica che il tempo non esiste affatto come entità indipendente, ma solo come risultato della relazione tra materia, energia, velocità e percezione. L’esperienza temporale individuale, dunque, è un’articolazione prospettica della coscienza situata, come se ognuno avesse un proprio specchio deformante attraverso cui osservare il reale.

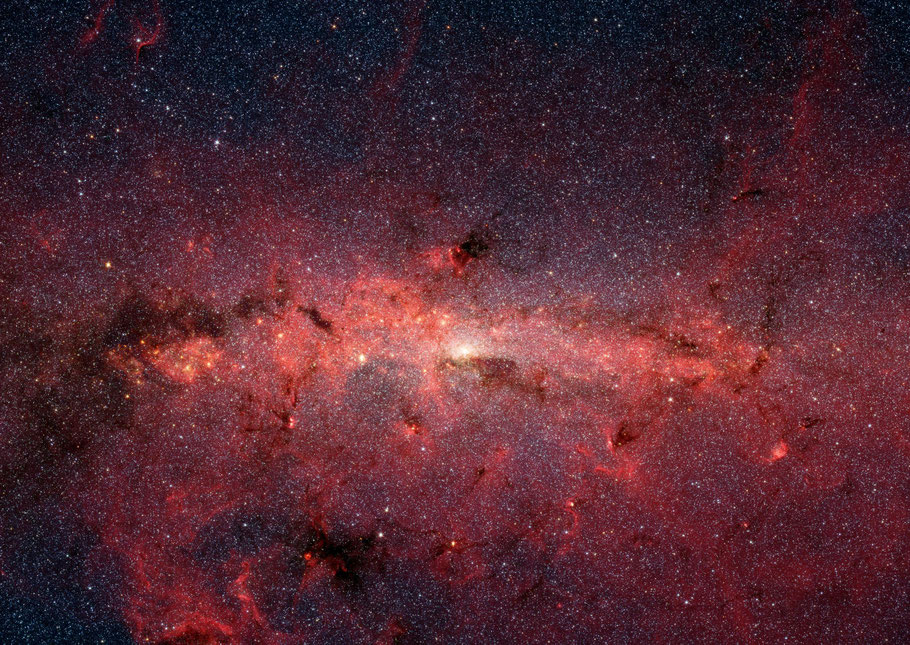

In tale visione, non esiste un tempo universale comune, ma solo infiniti punti di vista sul divenire, che è anch’esso una costruzione. Posto quanto detto sopra, l’universo non ha un "adesso": l’eternità come simultaneità ontologica. L’idea di un "presente universale" — ovvero di un adesso comune a tutto il cosmo — si dissolve nelle moderne cosmologie relativistiche e quantistiche. Non vi è alcun piano sincronico che possa unificare tutte le entità esistenti sotto un unico momento condiviso. Ogni evento occupa un suo proprio “ora”, ma questi ora non sono sincronizzabili. Sono, piuttosto, stati statici dell’essere — fotogrammi cosmici — tra cui la coscienza salta, come un ago su un vinile multidimensionale.

Questa visione, se accolta filosoficamente, conduce a una rivalutazione metafisica: non esiste il tempo, ma solo la simultaneità degli stati dell’essere. Tutti i momenti coesistono in una pluripresenza statica, e l’illusione del flusso temporale nasce dall’atto cosciente di navigarli in modo ordinato. Il tempo, in sé, come emergenza della coscienza è una costruzione neurofenomenologica. Il cervello non percepisce il tempo, ma costruisce una narrazione ordinata degli eventi secondo un principio di continuità causale e identitaria.

Questo principio è evolutivamente vantaggioso: per agire nel mondo, l’organismo ha bisogno di organizzare i mutamenti attorno a un centro stabile (l’Io) e lungo una direttrice ordinata (il tempo). Ma nulla prova che tale ordinamento corrisponda a una struttura ontologica del reale. In effetti, possiamo dire che il tempo è una proiezione dell’ordine simbolico interno sulla discontinuità del reale. È il modo in cui l’osservatore umano organizza ciò che non ha alcun ordine prestabilito. In assenza della coscienza, non c’è tempo: solo coesistenza di possibilità, solo configurazioni relazionali dello spazio e della materia.

A quale conclusione siamo giunti? A questa conclusione: l’inesistenza del tempo come sostanza, e la sua emersione come mero fenomeno. Alla luce di quanto sopra, si può concludere che:

● Il tempo non è una dimensione costitutiva della realtà, bensì un effetto dell’interazione tra spazio, materia e coscienza.

● Ogni “istante” esiste come configurazione spaziale concreta: il tempo non “trascorre”, ma l’osservatore scorre tra forme immobili del reale.

● Il passato e il futuro non sono più o meno reali del presente: sono semplicemente altre pagine del libro dell’essere, tutte egualmente attuali in sé.

● L’universo è eterno non perché dura per sempre, ma perché è interamente presente in ogni istante reale. L’eternità non è durata infinita, ma assenza di durata.

Come affermerebbe Spinoza, sub specie aeternitatis, ogni cosa è eternamente presente. Il tempo è un velo — necessario, percettivo, cognitivo — che ci protegge dallo smarrimento nell’assoluto. Un'ulteriore nota finale, credo necessaria all’economia di questo nostro discorso, sull’essere, il tempo e l’identità. Il tempo, come l’Io, è una costruzione utile ma illusoria. L’identità personale si fonda sulla credenza in una linearità temporale, ma tale linearità è solo una cucitura narrativa su una realtà fatta di tessere stazionarie di esistenza. Come la pianta contiene in sé il suo seme e il suo fiore, così l’individuo contiene tutto ciò che è stato e sarà, perché nulla accade: tutto è. Il tempo, in definitiva, è il nome che diamo al nostro modo umano di ignorare l’eternità.

19 agosto 2025