Etica, deontologia e bioetica

La bioetica è una branca dell’etica applicata alla biomedicina. Ma qual è la sua storia? Quali tappe della storia della medicina hanno portato alla nascita della bioetica? A quanto pare, le origini di questa disciplina sono più antiche di quanto si possa immaginare.

L’etica costituisce il settore più ampio della filosofia, impegnato nell’analisi della condotta umana, dei valori e dei principi morali che la regolano. In questo contesto, la bioetica si presenta come una branca specifica dell’etica, con un focus particolare sulle questioni morali, sociali e giuridiche che emergono nel campo delle scienze della vita, con particolare riguardo alla medicina e alla ricerca biomedica. La bioetica prevede un’interazione complessa tra diverse figure professionali, come medici, giuristi e filosofi, che collaborano per affrontare le delicate tematiche etiche che si presentano in questi settori.

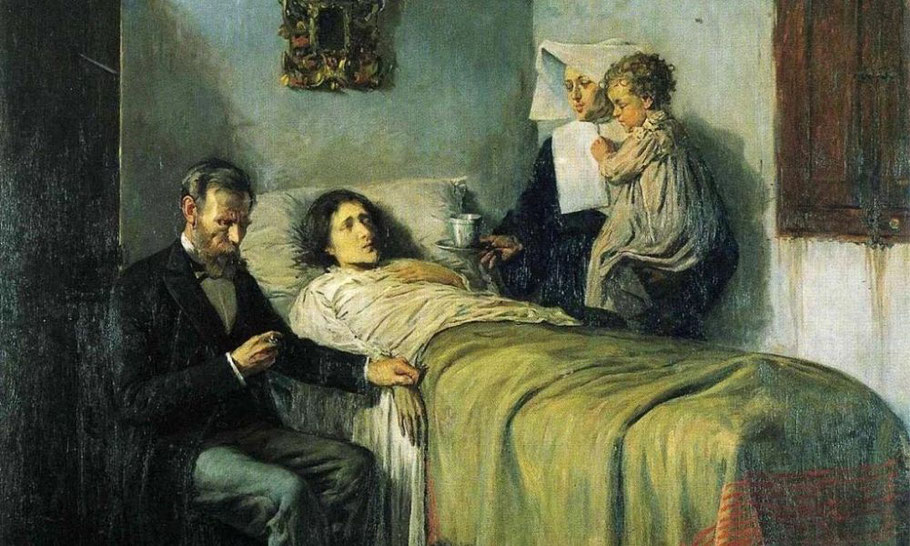

Per quanto riguarda, invece, l’etica medica, la bioetica e la deontologia, si può affermare che sono tre ambiti collegati ma distinti tra loro. L’etica medica si focalizza sui principi morali e sui valori che dovrebbero guidare l’attività del professionista sanitario, stabilendo i fondamenti morali della pratica clinica. La bioetica, di contro, si configura come un campo interdisciplinare che esamina le questioni morali, sociali e giuridiche connesse alle scienze della vita e alla medicina, considerando anche le implicazioni più ampie delle nuove tecnologie e delle frontiere della ricerca. La deontologia medica, infine, costituisce l’insieme di regole e obblighi che ogni medico deve osservare per esercitare correttamente, responsabilmente e in modo eticamente appropriato la propria professione. Le radici etiche del prendersi cura di chi è malato affondano in un passato molto remoto. Già con il giuramento di Ippocrate si riconoscevano doveri e responsabilità nei confronti dei pazienti, dei colleghi e della società. Nel corpus hippocraticum si trovano testi che sottolineano l’importanza di un medico che sia non solo competente, ma anche sano, curato nel modo di comportarsi e gradevole nei modi. Questi principi si sono sviluppati nel Medioevo, periodo in cui la professione medica iniziò a regolamentarsi attraverso le corporazioni e le associazioni di medici, delineando i rapporti tra professionisti e la loro responsabilità collettiva.

Nel 1803, l’influente medico inglese Thomas Percival pubblicò un’opera intitolata Medical Ethics che trattava delle norme di buona condotta e di decoro, e introduceva l’idea di un medico come un “gentiluomo”. Questa pubblicazione segnò l’inizio della deontologia medica come scienza dei doveri, un insieme di regole che mirano a garantire la corretta condotta professionale. La nascita di una organizzazione che rappresentasse la professione, come l’American Medical Association (AMA), nel 1847, si può considerare un momento cruciale: il primo codice etico degli americani si proponeva di migliorare l’immagine sociale della medicina e di bandire i ciarlatani dalla professione.

All’inizio del XX secolo, con le atroci scoperte riguardanti le pratiche dei medici nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, si rese necessaria l’adozione di strumenti etici più rigorosi. Tra questi, il più noto è la Dichiarazione di Ginevra del 1948, che affermava il diritto di ogni paziente al rispetto della vita umana, regolamentava le sperimentazioni e sottolineava l’importanza della non discriminazione. Parallelamente, nacque il Codice di Norimberga nel 1947, come risultato del processo che giudicò i crimini dei medici nazisti. Questo codice rappresenta una pietra miliare nella storia dell’etica medica, stabilendo principi fondamentali quali il consenso informato, la valutazione dei rischi e dei benefici della ricerca e l’obbligo di evitare danni ai soggetti coinvolti. Il Codice di Norimberga influenzò profondamente lo sviluppo di altre normative etiche, come la Dichiarazione di Helsinki, che si concentra sulla protezione dei diritti e del benessere dei partecipanti alle sperimentazioni cliniche. È importante sottolineare come alla radice della bioetica si trovi, in effetti, la deontologia medica: molte delle questioni che oggi vengono affrontate sotto questa etichetta erano già state dibattute attivamente prima dell’introduzione del termine stesso, che si affermò nel panorama scientifico e sociale a partire dagli anni ’70.

La bioetica nacque in un contesto storico e politico segnato da importanti sfide, come le sperimentazioni su gruppi vulnerabili (anziani, minoranze etniche, bambini) e l’introduzione di nuove tecnologie come la dialisi. Il termine «bioetica» fu utilizzato per la prima volta nel 1970 in un articolo di Van Rensselaer Potter, un oncologo preoccupato per la salvaguardia dell’ambiente. Nel 1971, il Kennedy Institute of Ethics adottò il termine per definire una disciplina volta a trattare gli aspetti morali della medicina e della ricerca medica, coinvolgendo un’interazione tra medici, filosofi e altre figure professionali. È importante ricordare come la deontologia medica sia sempre stata influenzata dall’ideologia e dalle dinamiche politiche del tempo. La sua evoluzione riflette le trasformazioni sociali e culturali di ogni epoca, dimostrando come l’etica, pur essendo un campo universale, sia sempre soggetta alle sfumature e ai mutamenti del contesto storico in cui si sviluppa.

Il giuramento di Ippocrate rappresenta un punto di partenza storico e culturale importante per comprendere come siano mutate le prospettive etiche nel corso dei secoli. La sua condanna di pratiche come l'aborto e l'eutanasia rifletteva una visione della vita come valore assoluto, radicata in un’etica di beneficenza e non maleficenza, tipica delle scuole pitagoriche:

« Non sommistrerò ad alcuno, neppure se richiesto un farmaco mortale, ne suggerirò un tale consiglio, similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo. »

Tuttavia, le opinioni delle diverse scuole mediche dell'antica Grecia variavano notevolmente in base alle loro convinzioni filosofiche e culturali. Alcuni testi antichi suggeriscono che alcuni medici greci avessero approcci più tolleranti nei confronti di tali pratiche, considerandole come strumenti per alleviare le sofferenze o come decisioni in armonia con la volontà del paziente o della famiglia. Platone nel Teeteto menziona la capacità di alcune levatrici di indurre l’aborto già dalle prime settimane. Il giuramento medico odierno si presenta spesso come un testo di natura generale e universale, volto a sottolineare i valori fondamentali della professione senza entrare troppo nel dettaglio di questioni etiche controverse come l’aborto e l’eutanasia Nel contesto odierno, il giuramento si concentra frequentemente sul principio della difesa della vita e sulla responsabilità del medico di rispettare la dignità umana, affermando che egli si impegna a non compiere atti idonei a provocare deliberatamente la morte del paziente. Questa formulazione, pur rispettosa dei valori fondamentali, non affronta in modo esplicito le delicate questioni di fine vita, come l’interruzione di trattamenti o le scelte di fine vita, lasciando spazio a interpretazioni soggettive e a un dibattito che necessita di una regolamentazione chiara e condivisa. Se consideriamo il panorama politico attuale, l'eutanasia, il suicidio assistito e l'aborto rimangono temi ancora oggetto di acceso dibattito nell'opinione pubblica, spesso influenzati dalle posizioni delle élite al vertice del governo. In questo contesto, i temi affrontati da etica e bioetica tornano ciclicamente nelle discussioni, evidenziando come, da un lato, si riconoscano valori universali come la salvaguardia della vita, mentre dall'altro tali valori siano fortemente plasmati dal contesto culturale e dall'epoca di riferimento. È fondamentale, quindi, affrontare queste tematiche con un approccio equilibrato, che tuteli realmente la persona umana nei momenti più fragili della vita.

10 ottobre 2025

SULLO STESSO TEMA

di Fabio Capula, Eutanasia: come un dogma interferisce con la libertà di scelta

M. Tommasi, Una relazione di cura medico-paziente: una relazione tra filosofi

G. Lovison, Bioetica e utilitarismo