Ritrovare la dignità umana

Il volere garantire una coesione interna alla società si è trasformato nel suo opposto: gruppi sempre più numerosi innalzano baluardi contro gli altri, creando continui scontri e tensioni. In mezzo a questo caos, risulta impossibile trovare una soluzione. Da cosa è dovuto ciò? Che cosa possiamo fare in quanto esseri umani?

L’obiettivo che una società si prefissa di perseguire è garantire una coesione tra le sue eterogeneità interne: ogni persona, con le sue peculiarità culturali, deve poter trovare un suo spazio in cui venga rispettata in quanto essere umano. Ognuno deve sentirsi libero di potersi esprimere senza essere ostacolato, nei limiti della legge, dagli altri per futili motivi. Al tal riguardo, la tutela delle minoranze risulta essere fondamentale: rendere a queste una vita degna e di parità con gli altri. In queste circostanze il politically correct risulta essere perfettamente consono in quanto garantisce un equilibrio sociale affinché tutti possano essere se stessi liberamente. Quello che però si intaglia oggi è una estremizzazione di tutto ciò: si vengono a creare dei baluardi grazie ai quali ogni minima azione, ogni minima parola può essere tacciata di discriminazione. Qualsiasi cosa che possa essere detta viene isolata da ogni altro aspetto e la si considera nuda e cruda, pronta a essere sottoposta a qualsiasi critica.

In questo nuovo scenario, ogni accento viene posto sulla soggettività. Come scrive Robert Hughes:

« […] veniamo creando un’infantilistica cultura del piagnisteo, dove c’è sempre un padre-padrone a cui dare la colpa e dove l’ampliamento dei diritti procede senza l’altra faccia della società civile: il vincolo degli obblighi e dei doveri. L’atteggiamento infantile è un modo regressivo di far fronte allo stress della cultura aziendale: non calpestarmi, sono fragile. L’accento cade sulla soggettività: le sensazioni che proviamo, anziché ciò che pensiamo o siamo in grado di sapere. » (R. Hughes, La cultura del piagnisteo)

Viene dato rilievo solo alle emozioni provate, non c’è nessuno spazio per la razionalità. Se ci si sente offeso dalle parole altrui, si ha immediatamente ragione e l’altro ha invece torto, non c’è occasione di confronto di alcun tipo. In questo modo si pretende che vengano riconosciuti sempre più diritti che gli altri devono rispettare, per poter avere armi con sé, ma al contempo ciascuno pretende di non avere obblighi verso nessuno; ognuno vuole essere libero di fare e ricevere senza dare nulla in cambio. Si pretende di avere ragione e di avere solo armi dalla propria parte. Tutto ciò porta ad un venire meno della coesione: ogni tentativo di collettività viene distrutto a favore di un accentramento dell’attenzione su singoli soggetti. La possibilità di mostrarsi deboli di fronte all’altro costruisce una invincibilità pubblica: gli altri saranno portati ad appoggiare chi viene ferito, il ricatto emotivo vince sopra ogni razionalità.

Ecco che abbiamo una espansione di ‘aria fritta’, si cercano continuamente dei motivi per poter attaccare e accusare. Un possibile rapporto umano diventa portatore di una offesa, e allora si passa al vaglio di una ‘Lourdes linguistica’:

« Vogliamo creare una sorta di Lourdes linguistica, dove il male e la sventura svaniscano con un tuffo nelle acque dell’eufemismo. » (ivi)

Vengono ricercati eufemismi quasi inutili, con cui si ritiene di aver superato il problema, di averlo scongiurato. Ma l’intolleranza non svanisce con un cambiamento morfologico, sussiste fino a quando non viene presa in mano la situazione con iniziative, ma proprio per i provincialismi culturali, questo risulta complesso. La democrazia viene atrofizzata: anziché garantire un rispetto e una tolleranza reciproca, si ha una divisione della società in entità che continuano a rivendicare la loro unicità, rifiutando quella altrui. il progetto di concordia e di libertà di opinione viene compromesso e l’apparato democratico si trova schiacciato in una morsa. Ogni provincialismo tenta di farsi spazio ma questo, anziché garantire un’accettazione da parte degli altri, causa un aumento dell’attrito in quanto viene avvertito come una costrizione, una forzatura nel dover accettare quello che impone qualcuno.

Se da un lato abbiamo un soggetto che cerca rivendicazioni per sé agli occhi degli altri, questi stessi altri non le accettano, per il semplice fatto che altrimenti dovrebbero ridurre la propria ‘identità’, il proprio di spazio. Viene a crearsi un tira e molla infinito in cui nessuno dalle due parti vuole lasciare la presa o cedere neanche di un passo. Per lo stesso motivo non è possibile trovare soluzioni, perché anche queste rischiano di causare un effetto domino irreparabile, causando nuovamente schieramenti di varia natura.

Questa situazione è resa possibile da un capitalismo fuori controllo. In origine, il fenomeno nasce strettamente in campo economico: in quanto gli incassi devono superare i costi, ogni momento diventa il più adatto per trarne il massimo e quindi viene eliminata ogni cosa che possa costituire un impedimento o un ostacolo. Ogni individuo è spronato a considerare tutto unicamente dal punto di vista quantitativo, esonerato da ogni contesto, con l’unico scopo di poter far funzionare un sistema in cui viene inserito.

La comunità non si trova più come un corpo sociale guidato da principi e valori entro cui costruire la propria soggettività, ma si hanno solo individui indipendenti che vengono spronati a cogliere ogni attimo per avere una produttività maggiore. Ciò non riguarda esclusivamente un punto di vista economico, ma riguarda anche ogni relazione, ogni rapporto con gli altri; tutto quello che può costituire un incremento della propria posizione viene considerato. Il peccato di hybris, che per i greci era inviolabile, è divenuto all’ordine del giorno: non c’è più nessun ritegno nel superare i limiti, ma anzi si è spronati a farlo.

Questo punto di vista idealizzante però, cozza con la sua applicazione nella realtà effettiva: non avendo più punti di riferimento di nessun tipo, sfocia un fenomeno di anomia fuori controllo. Mancando valori e moralità promosse dalla società, l’individuo perde sé stesso e si consuma. Una costruzione dall’interno, positiva, viene impedita: il soggetto è solo, colto come essere razionale che punta al massimo della rendita, senza considerare nessun altro aspetto umano. L’unica via per poter continuare ad essere qualcuno è costruire una soggettività negativa: ognuno tenderà a scagliarsi contro gli altri, senza la ricerca di un confronto razionale ma solo col desiderio di costruire un esoscheletro per nascondere le debolezze interne. La costruzione avviene cercando di essere qualcuno agli occhi degli altri piuttosto che ai propri. La partecipazione ai gruppi viene alimentata dall’odio contro l’altro, si cerca solo un nemico esterno comune contro cui poter sfogare e poter risultare essere qualcuno.

Sotto questa luce, quelle tensioni che si sviluppano non sono da condannare in prima battuta come colpa diretta degli individui, ma come un grido di disperazione di fronte alla mancanza di punti fermi entro cui poter vivere e realizzarsi. Ma risulta complesso ascoltare queste grida di aiuto, proprio perché, volenti o nolenti, ognuno di noi è dentro questo stesso sistema che è stato costruito con le nostre mani. Esso ci logora e risulta difficile poter prendere consapevolezza di cosa accade davvero: è più facile entrare nella lotta, schierarsi da un lato o dall’altro anziché cogliere i problemi che soggiacciono a tutto questo.

Eppure, nella storia del XX secolo abbiamo un fenomeno che avrebbe potuto incarnare perfettamente tutto ciò, ma che anzi è stato vissuto dai diretti interessati in modo totalmente diverso. La mattina del 6 agosto 1945 venne sganciata una bomba atomica su Hiroshima: il mondo conobbe una tragedia mai affrontata prima. Nella medesima città, la vita dei cittadini che fino a poco prima era una quotidianità normalissima, venne stravolta. Coloro che furono colpiti dalle radiazioni e non morirono nell’immediato furono chiamati hibakusha. Questi hibakusha avrebbero avuto interamente il diritto di accusare il mondo esterno, di costruirsi una soggettività negativa, eppure la loro scelta fu decisamente l’opposto. Nonostante le sofferenze, nonostante la certezza che prima o poi le radiazioni avrebbero avuto la meglio su di loro, hanno deciso di andare avanti e vivere quel poco di vita che avevano senza arrendersi:

« […] ciò non significa “lottare contro la morte”, né tanto meno “lottare nel tentativo di guadagnare una nuova vita”, bensì, più alla lettera, “lottare lungo la via che conduce a una tragica e inevitabile morte” » (Oe Kenzaburo, Note su Hiroshima).

Gli hibakusha continuarono a vivere con una dignità umana che oggi sembra ormai perduta. Lo stesso scempio che li colse divenne una nuova possibilità di vivere più intensamente, proprio perché ormai il tempo era limitato. La tenacia che si palesò nella loro attitudine può segnare davvero l’inizio di un nuovo umanesimo, un umanesimo che bisogna sì del ricordo, ma anche della possibilità di dimenticare: gli hibakusha disprezzavano di essere chiamati tali, volevano essere individui completi, essere considerati come unici, e non ricordati come vittima di qualcosa. Il desiderio di essere qualcuno vinse contro ogni rivalsa e volontà di accusare l’altro. Tutto ciò richiede una certa opacità della vista: se si inquadra troppo da lontano, si rischia di finire sovrastati dalla disperazione, perché non si vede una fine, e quindi si vuole essere qualcuno per l’esterno. Ma se invece si restringe il proprio campo visivo, ecco che risulta possibile affrontare qualsiasi situazione con un coraggio sovraumano e poter penetrare a fondo della crisi:

« È in fondo proprio questa particolare “opacità” che permette a un individuo di fronteggiare una situazione estrema con coraggio persino sovraumano, senza soccombere alla disperazione. Questa vista “limitata” sostenuta da incommensurabili pazienza e tenacia, è d’altra parte capace di penetrare assai in profondità nel cuore stesso di una crisi. » (ivi)

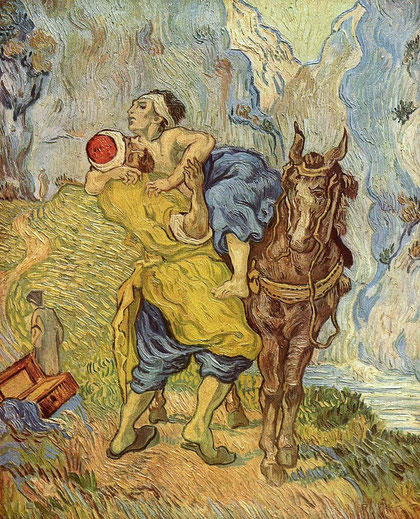

L’uomo deve poter avere sempre davanti a sé questa dignità, non scoraggiarsi e tentare comunque di costruirsi a discapito di ogni cosa. Proprio questa è una caratteristica unica della umanità, che, se eretta a cardine fondamentale, può condurre a quel nuovo umanismo. Questo spingerebbe ciascuno a sentirsi responsabile di sé stesso, a guardarsi in prima persona e poter valutare che cosa si possa fare con quel poco che rimane in una società consumata. Ovviamente ciò non significa pensare solo a sé: gli stessi hibakusha, per poter alleviare il dolore, si aiutavano a vicenda in modo da poter ricominciare tutti assieme. Offrirsi anche agli altri, tendere la mano a chi ha bisogno, proprio ciò permette alla dignità umana di fiorire affinché si possa creare una umanità vera e sentita.

L’essere umano è capace di grandi cose: anche di fronte al fenomeno più tragico, può trovare le forze di rialzare la testa e andare avanti. Ovviamente tutto ciò richiede una forte presa di coscienza e di imparare ad ascoltare gli altri. Ma, superato questo ostacolo, ci si accorgerà che tutte quelle grida di odio sono in realtà una sola grande voce: una voce che chiede aiuto, speranza.

Anche se tutto il sistema collassa su se stesso, «dobbiamo coltivare il nostro orto» (Voltaire, Candido): non serve limitarsi a sperare in un futuro migliore, ma dobbiamo ripartire dalle cose piccole dando il meglio di noi senza smettere di provare e riprovare.

11 aprile 2023

SULLO STESSO TEMA

S. Salvato e M. Mammola, Il diritto come obbligo nei confronti dell'altro

G. Lovison, Libertà e diritti senza doveri: l'assurdità della democrazia attuale

S. Protano, Gli idoli della contemporaneità: la Libertà, la Democrazia, i Diritti

DELLO STESSO AUTORE