La filosofia “aurorale” di María Zambrano

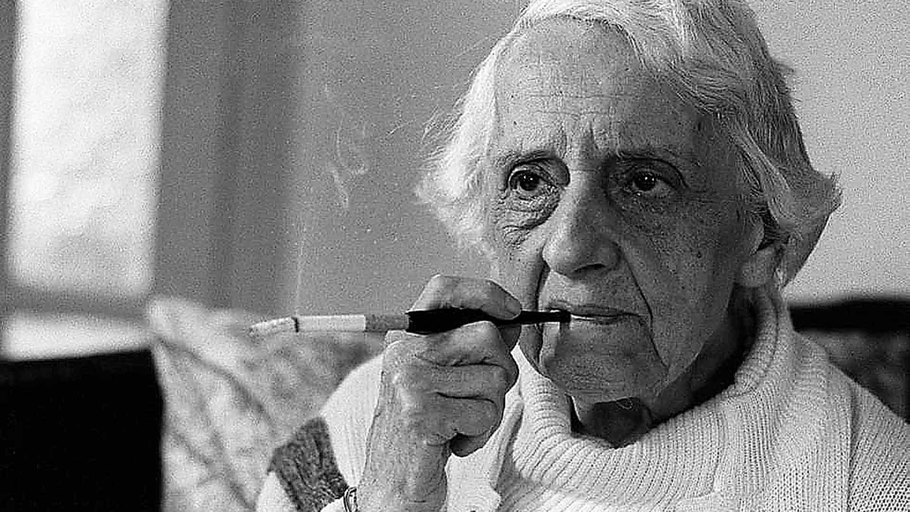

“Vivere pensando” fu la vocazione della pensatrice spagnola, tra le interpreti più raffinate del suo tempo. Oggi ancora completamente sconosciuta agli studenti liceali, per via di libri di testo che, stranamente, non si soffermano sulla sua figura e sul suo pensiero rivoluzionario, ella affermò i diritti di una “filosofia vivente”, di un “sapere dell’anima”, fatto, cioè, non di vuote astrazioni, ma profondamente calato nella vita, atto ad accogliere l’umano nella sua interezza, viscere, cuore e anima. La sua “ragione poetica”, ispirata alla poesia e alla mistica, il suo stile musicale, a tratti ironico, fatto di chiaroscuri, evoca, suggerisce e si pone in ascolto lungo il cammino dell’esistenza. Il tema della luce e quello dell’aurora che disvela ad una vita sempre nuova sono ricorrenti nelle sue pagine, che offrono una quantità di analisi di grande modernità ed attualità. L’esilio fu la cifra della sua vita. La sua attenzione fu rivolta a ciò che resta silente, al dolore di chi è emarginato, escluso, esiliato, dimenticato.

di Lucia Gangale

Filosofia e vita

Esiliata repubblicana, tra le prime donne spagnole ad iscriversi alla facoltà di Filosofia, in un periodo storico in cui le donne che studiavano erano viste con sospetto, è stata la filosofa che ha messo in discussione il razionalismo cartesiano ed ha riconciliato la filosofia con la poesia, andando a comporre un’opera moderna, non classificabile e piena di speranza.

Bambina gracile, cresce in una famiglia di intellettuali spagnoli all’inizio del XX secolo. La prima volta che vede l’aurora è una bambina. Soffre di insonnia ed aspetta l’alba per addormentarsi. Il tema della luce e dell’aurora attraversa la sua vita e la sua opera, come testimoniano diversi titoli dei suoi libri. La luce è l’elemento che è messo in relazione al tema forte della speranza, anche nel dolore che colpirà duramente la sua esistenza.

Dopo gli studi universitari, è una delle pochissime donne a insegnare la filosofia a Madrid. Il suo approccio alla disciplina è subito estremamente ancorato alla realtà: occorre liberare la filosofia dal razionalismo a oltranza che l’ha caratterizzata in tutta la tradizione occidentale, impelagando il discorso filosofico in astrazioni che hanno allontanato questa disciplina dalla realtà umana. Causando una frattura tra pensiero e vita. C’è in Zambrano un desiderio molto forte di dare o ridare una voce e un volto a tutti coloro che sono stati dimenticati, esclusi, emarginati. Agli esiliati (condizione che sarà la sua, per ben 45 anni), ai fragili, ai poveri, gli analfabeti. Insomma, agli altri. Una filosofia dell’attenzione all’altro. Ma ad un altro che forse è antitetico al superuomo nietzscheano. In questa visione ha un posto importante la politica, in quanto esperienza di apertura verso l’integralità della persona, composta di viscere, cuore e anima.

Da giovane militante nel partito repubblicano, si impegna con articoli contro la dittatura franchista. Immagina già una filosofia impegnata (come emerge dal breve scritto giovanile Orizzonte del liberalismo, del 1930). Nel 1939, la presa del potere da parte del generale Francisco Franco, la costringe – come del resto molti altri intellettuali della sua generazione e almeno 450mila persone – a prendere la via dell’esilio. Un fenomeno che storicamente è noto come la “Retirada”, la ritirata. Tappe di questo lunghissimo esilio saranno Parigi, New York, la Havana, Ginevra, Roma. In questo lunghissimo peregrinare, il suo pensiero trova alimento e si forgia in una maniera del tutto particolare. Anche nei momenti di ristrettezze economiche ed in quelli segnati dal nascondimento, María Zambrano scrive opere ricche di ispirazione. Romanzi, poesia, teatro e, soprattutto, dei saggi filosofici. Una curiosità: negli anni Sessanta e Settanta la nostra si trova in esilio nel Giura (Borgogna-Franca Contea). In quel periodo scrive per notti intere, nonostante la salute cagionevole. E aspetta l’alba, quella luce che ancora annuncia il sorgere del sole e diventa l’emblema della speranza mai sopita nel cuore di María e nel cammino dell’umanità. L’aurora è quell’inizio che introduce nella vita del mondo e nel tempo l’apertura alla trascendenza.

La sua scrittura è profondamente radicata nella sua esperienza e sgorga da una grande capacità di ascolto corale da parte della filosofa.

In una delle sue opere, María Zambrano scrive:

« Il dramma della Cultura Moderna è stata la mancanza iniziale di contatto tra la verità della ragione e la vita, che è anzitutto dispersione e confusione e si sente umiliata di fronte alla verità pura. Ogni verità pura, razionale e generale, deve [dovrebbe] sedurre la vita; deve [dovrebbe] farla innamorare. La vita ribelle e confusa ha attraversato l’epoca del sortilegio e per vanificarlo deve verificarsi l’innamoramento, che è a sua volta rapimento, sospensione, anzi, qualcosa di più: è sottomissione a un ordine e più ancora: è essere vinti senza serbare rancore. E la verità pura umilia la vita quando non ha saputo innamorarla. Perché la vita è passione e ricettività continua. » (María Zambrano, La confessione come genere letterario).

La filosofa vive il dolore dell’esistenza non con distacco, ma con partecipazione piena: il dolore della malattia, poi la sofferenza terribile per la guerra civile, la lacerazione dell’esilio. Ma questo dolore di vivere che costituisce la trama dei suoi scritti si trasforma in un soffio di vitalità assolutamente insaziabile.

L’esilio come nascita

Per María Zambrano, la lunga esperienza dell’esilio, che interessa metà della sua vita, benché sia un qualcosa che ella non augura a nessuno, è tuttavia ciò che ha permesso alla sua opera di acquisire la sua forma particolare, oltre che di consentirle di emanciparsi, sul piano intellettuale, dal suo grande maestro José Ortega y Gasset (l’autore della “ragione vitale”, alla quale María preferirà la “ragione poetica”). Il dolore per l’esilio (che, del resto, interessò anche Ortega y Gasset) è, come detto, lacerante. Zambrano dirà: “Mi hanno squartata come San Bartolomeo”. Tuttavia, la filosofa sublimerà questa perdita arrivando a considerare l’esilio come patria: una patria etica, spirituale e mistica. “Amo il mio esilio” è una sua frase rimasta celebre. È infatti nella spoliazione totale che la vera natura dell’uomo si rivela.

La filosofa fa un parallelo originale e interessante tra la condizione dell’esiliato e quella di un nuovo nato. Entrambi, dice, sono gettati nella vita, senza protezione, ma con la voglia di vivere.

D’altra parte, il tema della nascita o della rinascita è uno dei temi portanti della sua filosofia. Infatti, per Zambrano l’essere umano è una creatura che nasce continuamente, che non smette di evolvere, che è perpetuamente immatura. È palese la differenza con Heidegger, di cui lei conosceva bene la filosofia, soprattutto per la parte relativa al “pensiero poetante”. Heidegger parla di un essere-per-la-morte, cioè di un assumere come orizzonte di senso del proprio vivere quest’ultima e definitiva possibilità, liberandosi così della banalità del vivere. Zambrano, al contrario, parla di una continua rinascita. Anche la “ragion poetica”, la via della poesia, del resto, è un nascere, cioè un lasciarsi andare al flusso dell’esistenza, che ci conduce da un evento all’altro. È la consapevolezza che l’esistenza non si puo’ cristallizzare in sistemi astratti ed in categorie fisse come pretende la tradizione filosofica. È sapere che la vita non puo’ essere dimenticata dalla ragione filosofica, la quale pretende di esercitare un controllo sull’essere.

Secondo la filosofa, l’unico regime che possa permettere questa evoluzione permanente dell’umano è la democrazia. Prima ancora di essere un sistema di governo, la democrazia è, realmente, un modo di vita che permette all’uomo di realizzarsi e di godere della libertà. Tuttavia, la democrazia non è una forma fissa e stabilita una volta per tutte, in quanto trova la sua intima natura nella capacità di sapersi rinnovare, di rinnovarsi in permanenza. Proprio come la persona, la democrazia deve situarsi in un processo di creazione continuo.

Grazie al suo stile poetico, la filosofa utilizza la metafora della sinfonia per chiarire questo concetto: “La democrazia funziona come una sinfonia”. Sono tre gli elementi di questa metafora: 1) la sinfonia è un’armonia tra delle voci differenti, contrariamente a quello che succede nei regimi totalitari della sua epoca, in cui il regime cerca di uniformare le voci e di creare una “unità di sottrazione”, creando appunto unità sottraendo tutte le voci dissidenti; 2) la sinfonia è qualcosa di vivente, evolutivo e temporale. È questo che la filosofa desidera: che la democrazia possa evolversi nel tempo; 3) la sinfonia, per esistere, ha bisogno di essere suonata e risuonata, il che rimanda alla dimensione etica della persona, cioè alla sua capacità di farsi carico della sua esistenza, con senso di responsabilità.

« Vivere non basta all’essere umano. Egli non vive veramente se non quando sta vivendo una storia individuale o collettiva che possiede un senso. » (M. Zambrano, I beati).

La sinfonia, in politica e in educazione

Per restare in tema di sinfonia, occorre notare che María Zambrano, da grande amante della musica, riconosceva a questa forma artistica la capacità di ascendere a livelli di conoscenza ineffabili. Secondo lei, l’attività creatrice ed il concetto di improvvisazione sono intimamente legati (o, almeno, tale legame le è stato riconosciuto da Luis Javier Ruiz Sierra, direttore dell´Instituto Cervantes di Roma, il quale ha avuto modo di conoscerla in vita).

“La democrazia funziona come una sinfonia” è una frase attribuita alla Zambrano, che in Persona e democrazia afferma che la democrazia è «un ordine che viene a crearsi davanti a noi e dentro di noi. Esige la nostra partecipazione» (M. Zambrano, Persona e democrazia. La storia sacrificale).

Durante la sua giovinezza, sotto la dittatura di Primo de Rivera e poi di Dámaso Berenguer, la filosofa partecipa a incontri, dibattiti e manifestazioni, sposando fin da subito la causa repubblicana. Per questo ce l’ha con gli intellettuali spagnoli che abbandoneranno il campo prima ancora che Franco abbia vinto la guerra, scegliendo l’inazione e l’indifferenza. Nel 1940, dall’esilio a Porto Rico e a Cuba, María Zambrano osserva l’agonia della democrazia in Europa.

La democrazia, secondo la filosofa spagnola, non è semplicemente una forma di governo, ma uno stile di vita a tutti gli effetti. L’unico che permette all’essere umano di realizzarsi. La “persona umana”, in Zambrano, è contrapposta all’individuo liberale, che, invece, è un’astrazione.

È assai singolare che, per Zambrano, anche il processo educativo funzioni come “una musica”. In Notas de un método, la nostra afferma, a proposito del maestro: «una guida offre prima di tutto… una certa musica, un ritmo o una melodia che colui che è guidato deve catturare seguendola».

Pagine splendide e intramontabili saranno quelle scritte in Filosofía y educacíon, una raccolta di brevi saggi sul tema dell’educazione, sull’importanza della relazione educativa e dell’aula “umanizzata”, spazio dentro il quale si compie il processo educativo, teso a liberare l’adolescente dalle sue fragilità, idiosincrasie, paure e condurlo alla realtà della vita vera. Quel luogo in cui il maestro guida l’adolescente-minotauro fuori dal labirinto della propria immaturità. Quel luogo che, senza maestri, è destinato a rimanere desolatamente vuoto.

23 agosto 2025