Riflessioni su un film di Bergman: alla radice del dolore in Sussurri e grida

Una breve riflessione sul film monumentale ''Sussurri e grida'', per interrogarsi sul senso di una vita che rinuncia all’amore al fine di mantenere una coerenza apparente di linguaggio e gesti. La domanda implicita è: cosa si perde, davvero, quando si sacrifica la naturalezza dei legami umani in nome di un modello sociale prestabilito?

Ci sono opere artistiche (e non) – qualunque sia la loro forma – capaci di strappare con fermezza la pellicola dell'insensibilità che si posa, a causa della monotonia dei giorni, sulla propria anima; quest’ultima, se coperta da tale involucro, si realizza incapace di sentire il mondo esterno e, pure, di afferrare i pensieri che circolano come affluenti dalla mente ai sensi e, nel procedimento inverso, dai sensi alla mente. Ma un saggio o un calcolo matematico, una parola o un paesaggio possono, sfiorando le giuste corde dell’animo, squarciare quello strato sottile che rende meno sensibili. A quel punto, verrebbe meno ciò che porta alla convinzione che tutto, in fondo, sia dovuto: lo sono le venature delle foglie e le custodie delle chiocciole, che in principio erano semplici secrezioni… Dove sarebbe, in tutto questo, la novità? O come scriverebbe con più ardore Sylvia Plath nei suoi Diari:

«Dio, possibile che sia tutto qui? Rimbalzare lungo un corridoio di risate e singhiozzi? Di autovenerazione e autoripugnanza? Di gloria e disgusto?»

In soccorso alla cecità dell’occhio può intervenire qualcosa dalla forte carica, dalla luce delicata o prepotente che manda in subbuglio le sedimentazioni dell’intelletto (le convinzioni). L’opera potrebbe confondere all’inizio, ma, subito dopo, dirigerebbe verso uno specifico sentiero, quello della comprensione – il desiderio di conoscere, di essere presenti. Credo che questo spiegherebbe il turbamento da me provato, qualche sera fa, vedendo ''Sussurri e grida'' di Ingmar Bergman del 1972.

Talvolta, sembra difficile spiegare un film proprio come lo è spiegare una poesia, ad esempio, di Amelia Rosselli. Questo accade quando non tutto si dà alla vista e all’udito, cioè, quando un dialogo fra personaggi o una raffigurazione fungono da tunnel verso qualcos’altro, in direzione di un significato non certamente immediato. E il film di Bergman (ma si potrebbe anche parlare dei film) arreca un particolare senso di smarrimento, una volta che si fiuta lo strato più profondo a quello dei colori e delle parole.

Il rosso, per esempio, delle pareti della casa nella quale si trovano le tre sorelle vestite in bianco e Anna, l’inserviente, pare avere un valore importante, dacché esso richiama il bisbiglio della confessione e il clamore delle carni. Esso pervade la casa, ma pure lo sfondo di quando i volti delle donne sono ripresi in un peculiare primo piano, come incipit alla narrazione dei loro intimi tormenti. E in quest’ultimo caso, soprattutto, il colore richiamerebbe l’interno dell’anima, le pareti della dimora che, da fuori, non sono visibili, ma che si danno a vedere solo per mezzo della disperazione – il lampo che rischiara i cuori sonnolenti delle tre donne.

Nella scelta stilistica dei colori c’è, però, qualcos’altro, in quanto mossa da una visione originaria dello stesso regista e di cui non è stato capace egli stesso di afferrarne il significato:

« C'è tuttavia una singolarità: tutti i nostri interni sono rossi, in sfumature diverse. Non mi chiedete perché debba essere così, non lo so. Io stesso me ne sono chiesto la ragione [...]. La più piana, ma anche la più convincente, è che tutto sia una questione di interiorità e che io fin dalla fanciullezza mi sono immaginato la parte più interna dell'anima come una patina umida di sfumature rosse. [...] Tutto deve però essere bello e armonico. Deve essere come in un sogno. » (I. Bergman, Sei film, Einaudi Editore, Torino, 1979, p. 232)

Il tocco onirico ed evanescente viene ripreso nel film con evidente maestria, rendendo la pellicola un articolato arazzo sul quale i fili rossi stringono il sogno al presente, i desideri al passato. Tutto è tensione e le riprese agli orologi e il loro ticchettio impetuoso rendono il tempo il vero protagonista. Esso scorre, scivola via dalle sorgenti di vita che sono, appunto, i corpi delle quattro donne e diviene, probabilmente, la fonte più radicata e radicale di dolore e di angoscia.

Karin e Maria raggiungono, nella vecchia casa di un tempo, Agnes e, la serva Anna. Agnes è affetta da un male incurabile che le cagiona tormenti così forti da spezzarle il respiro. Con la pelle vuotata di vita, trascorre gran parte del tempo a letto, annotando, quando le forze glielo permettono, qualche pensiero frammentario sul suo abituale diario. E Karin e Maria l’assistono a turno, provvisoriamente lontane dai loro due mariti.

Le due donne appaiono diverse, ma entrambe si rivelano portatrici di segreti e sofferenze che riescono a nascondere, almeno in un primo momento. Soltanto il dolore del corpo è evidente sin dall’inizio: le carni di Agnes sono percorse da spasmi di tribolazioni, i pensieri le si interrompono e la pelle esangue s’imperla di piccole gocce di sudore. Il corpo non si sa dominare, si contorce e si irrigidisce; le urla fuoriescono incontrollate dalla gola e la vita viene lentamente annientata. Le sue sorelle, invece, dissimulano il loro dolore, quella sofferenza psichica che, alla fine, viene fuori per poi trovare ancora un ricovero, quello della buona apparenza. Lo constatiamo anche noi quotidianamente: i mali del corpo sono i più visibili, quelli che più degli altri attirano lo sguardo indiscreto dei passanti. Infatti, «uno dei tratti dominanti ed insieme più tremendi della sofferenza» scrive Natoli ne L'esperienza del dolore, riferendosi, almeno in questo passo alla sofferenza della carne «è dato dal fatto che essa traccia un profondo solco di divisione intorno a chi soffre. In tal modo, il dolore ‘delimita’.». Anche la sofferenza psichica ''delimita'', isola chi, per esempio, ha perduto il senso e lo notiamo, più che mai, nel cinema bergamiano. In particolare, in questo film in cui i tormenti fisici lasciano il posto – con il sopravvenire della morte di Agnes – a quelli di natura psichica, senza dimenticare, però, che in tale suddivisione entrambe le dimensioni, quella fisica e psichica, si coappartengono.

Maria è una donna infantile, forse incapace di crescere e di dire addio ai sogni irresponsabili di un tempo. Si dondola nell’instabilità dei suoi pensieri, nell’incapacità di dare un indirizzo interpretativo ai suoi desideri e si compiace della frammentarietà delle sue emozioni. Viene raffigurata da Bergman su un letto, distesa, coi capelli sciolti distribuiti sul cuscino e con l’indice sulle labbra. Osserva, con un’espressione trasognata, la sua vecchia casa delle bambole, inoltrandosi in tutte le stanze e percorrendo i brevi e poco illuminati corridoi. Questa donna, all’apparenza adulta, non ama suo marito e accarezza, come una piccola mano farebbe col dorso di un peluche, l’idea di riprendere la sua relazione extraconiugale con il medico che, nel frattempo, frequenta la casa delle tre sorelle per tenere sotto controllo la salute di Agnes. Il medico disilluso e con una particolare dote nell’arte dell’osservazione non acconsente al gioco, e fa notare, dinanzi a uno specchio, i mutamenti che il volto di Maria ha accumulato: la bellezza del suo viso è nel riflesso impigliata in sottili pieghe di sarcasmo e di noia, inconsistenti pensieri che l’hanno resa più acerba e mascherata.

Karin, invece, sorella maggiore, appare algida e distante. Pur mostrandosi inflessibile, non è capace, in ogni istante, di tutelare l’impenetrabilità del suo volto e a volte, lascia pure che le placche della sua anima frammentata si scontrino. Infatti, se solo le si sfiorasse la spalla coperta da vesti pregiate con intenzione affettuosa, o anche le si toccasse l’anima con una parola delicata, il suo volto di cera si scioglierebbe e il mostruoso castello di dolore verrebbe fuori, provvisto di tutte le sue guglie puntute. La donna non riesce a comunicare il suo desiderio di amore, né al marito, uomo incapace di amare, e neppure alle sorelle. Nientemeno non riesce a voler bene a quell’anima gentile, Anna, che debolmente cammina di giorno e di sera sul pavimento della casa, quasi come se i suoi passi non avessero il diritto di annunciarsi.

Un ricordo tragico la imprigiona: il desiderio di amore le premeva il petto, persino facendole del male, e non le restava che tentare invano di ricacciarlo giù, come si fa con una compressa dal gusto amarognolo, deglutendo con insistenza. Il marito, durante il pranzo, fa silenzio se non per interromperlo con qualche parola convenzionale e, perciò, insignificante. Ma lei, sofferente, fa cadere un bicchiere di vino sotto lo sguardo di disapprovazione dell’uomo e ne prende un pezzo di vetro per inserirlo, fattasi sera, nel suo sesso. Con sguardo di compiacimento, mentre il marito l’osserva disgustato, cosparge un po’ del suo sangue sulle labbra, apparendo in uno stato di dissociazione psichica, con un’espressione che non pare appartenere a nessun essere umano.

Risulta chiaro che le due donne rivestite di ricchezze e beni preziosi, accettano il tacito contratto – forse, con incoscienza – che negozierebbe l’appartenenza a una casta sociale rispettabile al prezzo della loro anima. Il copione al quale le loro vite devono sempre reindirizzarsi prevede che i modi, i gesti e le parole siano distanti e inautentici, pure quando la sorella, Agnes, muore folgorata dal suo male. La sensibilità e l’intelligenza (specialmente quella di Karin) vengono spente, del tutto omologate a un modello al quale, le due donne, credono di appartenere per natura.

Alle donne ricche non è consentita la sincerità, neppure la manifestazione dei loro sentimenti. Il marito di Karin, a questo proposito, esprime soddisfatto il suo compiacimento per la sobrietà della celebrazione funebre ché nessuna delle due sorelle ha urlato al cielo la domanda fatidica di chi si trova di fronte ad un’ingiustizia esistenziale: perché tanto dolore?

La costrizione sociale alle ‘’buone maniere’’ ha irrigidito i rapporti delle due donne, che non conoscono l’autenticità dell’incontro. L’interminabile lista di regole da seguire, grava, all’interno dell’opera, evidentemente più sul sesso femminile che su quello maschile, seppure anche i due uomini — i mariti delle due sorelle rimaste in vita — appaiono limitati nei modi, proprio come ci si comporterebbe se si fosse inseguiti da una telecamera. A questo proposito, ci parla l’importante saggio di Norbert Elias, ''La civiltà delle buone maniere. La trasformazione dei costumi nel mondo aristocratico occidentale''.

Fin dai primi trattati sul tema, lo studioso osserva come la donna sia stata la destinataria del carico più pesante e invasivo di accortezze da seguire. Con il lento passaggio dalla società medievale a quella moderna, Elias evidenzia l’affermarsi di una concezione sempre più rigida e repressiva del ''giusto comportamento'', che impone la rinuncia a ogni forma di naturalezza espressiva. Persino intellettuali del calibro di Erasmo da Rotterdam, teologo olandese morto nel 1536, si occuparono della questione, tanto che: «[…] il problema del comportamento nella società a quell'epoca era diventato evidentemente tanto importante, che anche uomini eccezionalmente dotati e di grande fama non sdegnavano di occuparsene». Nei secoli successivi, tuttavia, il tema passò nelle mani di autori considerati di minore levatura, segno di una progressiva banalizzazione del discorso sulle buone maniere.

Al costituirsi della classe borghese, la classe nobile – alla quale, nel nostro film, appartengono le tre sorelle – sentiva più forte la necessità di distinguersi, di elevarsi mediante la raffinatezza dei comportamenti e della ricercatezza del linguaggio apparendo, come già scriveva Erasmo, esagerata e stucchevole. Emblema di questo atteggiamento è Jùlijia Michàjlovna, uno dei personaggi principali de I demoni di Dostoevskij. La donna aristocratica, in questo importante romanzo, decide di organizzare una festa indimenticabile nel suo palazzo, dove sarebbe stata invitata l'intera città russa. Alla proposta di organizzarne una ''asciutta'', non troppo sfarzosa, Jùlijia Michàjlovna non acconsente poiché «il suo carattere disprezzava la borghese via di mezzo». Il suo intimo desiderio è quello, infatti, di lasciare tutti gli invitati a bocca aperta dallo stupore e un po' anche dall'invidia.

Il controllo dei comportamenti si rifletteva, inevitabilmente, anche nel modo di pensare e di desiderare. Una donna non poteva, di certo, ambire a tanto, seppure fosse stata una nobile. La rigidità richiesta nell’adeguazione a tali norme comportamentali, spesso messe per iscritto, come nel Galateo da Della Casa o nel Cortegiano da Castiglione, ha avuto un effetto duraturo e sempre più incisivo. Come scrive, infatti, il sociologo tedesco, nel periodo di spicco del concetto di ‘’civilizzazione’’:

« La coercizione che gli uomini esercitano gli uni sugli altri diviene più forte, mentre cresce in misura notevole l'esigenza di una «buona condotta». La problematica relativa al comportamento acquista dunque importanza. »

Questo tacito assenso alla regolamentazione dell'''essere nobile'' ha reso Maria e Karin incapaci di comunicare e, persino, indisposte a comprendere i propri intimi desideri e, a maggior ragione, quelli delle persone che le circondano. La loro unicità, ciò che le rende, appunto, Maria e Karin, pare essere messa a tacere da un cumulo di requisiti comportamentali che potrebbero iniziare con: ‘’Tu, donna, devi…’’, reprimendo, così, le loro propensioni ad essere qualcun altro da quello che la società – e più propriamente, i loro mariti – pretendono da loro.

Le due donne eseguono gli imperativi scagliatigli dall’esterno e, a causa del loro duraturo mascheramento, vivono – ma questa volta per una forza che proviene dall’interno – una lotta interiore in cui mantenere salda la ragione sembra impossibile; attimi nei quali la maschera subisce degli attacchi, venendo strappata agli orli, graffiata sulla superficie. In quegli attimi, la psiche delle due, specialmente quella di Karin, si annuncia prorompente, folle, persino violenta. Karin si fa del male, scaccia la sorella Maria e schiaffeggia Anna, nonostante questa fosse stata sempre obbediente.

Maria prova a riconciliarsi con Karin, facendo leva sui dolci tempi dell’infanzia e Karin, in seguito a una crisi di nervi, finalmente cede alla richiesta d’amore della sorella e insieme s’inoltrano in un dialogo profondo, durante il quale i loro volti appaiono vivaci e sereni. Le parole, però, vengono coperte dalla Sarabanda della "Suite in Do minore" n. 5 di Bach, ad evidenziare il rarissimo momento di armonia, la riconciliazione tra le due sorelle.

Non passerà molto e – questa volta a causa di Maria – le due si sentiranno nuovamente distanti. Costrette a lasciare la vecchia casa materna, dopo il funerale di Agnes, Maria si rivolge a Karin sgarbatamente, avendo fretta di andarsene e non propensa alla connessione sincera dei giorni prima. La sorella maggiore resta per un attimo immobile, sgomenta dalla presente ferita infertale al petto che già si apprestava alla guarigione. Che cosa mai può essere accaduto all’animo di Maria per ritornare ai tempi della sordità emotiva?

Probabilmente, una volta terminata quella particolare occasione, la malattia e, poi, la morte della sorella, il richiamo dell’abitudine la trascina con sé, in quanto si tratterebbe della strada più semplice. Il dispendio di energia emotiva è minimo: tutto ritorna a quello che è stato e quel profondo discorso d’amore con la sorella diviene una ‘’sciocchezza’’, qualcosa di trascurabile.

Maria potrebbe aver fatto uso di un meccanismo di difesa (scelta non del tutto o per niente conscia) al fine di silenziare il dolore poiché, amare la sorella dopo tante discordie e delusioni, avrebbe potuto riaccendere e ingrossare i suoi tormenti. Eppure, questa, è certamente la strada più scivolosa, quella che potrebbe un giorno esasperare la sua sofferenza. Infatti, come emerge dalla lettera di Rilke ‘’Borgeby gård, Flädie (Svezia), 12 agosto 1904’’ (l’ottava della raccolta Lettere a un giovane poeta), rinunciare alle sofferenze, cacciarle via come se fossero soltanto oggetto di sdegno, porterebbe a qualcosa di ben più grave: una vita sprecata. Ecco le parole del geniale poeta:

« Pericolose e maligne sono quelle tristezze soltanto, che si portano tra la gente, per soverchiarle col rumore; come malattie, che vengano trattate superficialmente e in maniera sconsiderata, fanno solo un passo indietro e dopo una breve pausa erompono tanto più paurosamente; e si raccolgono nell’intimo e sono vita, sono vita non vissuta, avvilita, perduta, di cui si può morire. »

Al contrario, le sofferenze dello spirito andrebbero accolte con pazienza perché, col tempo, possono porre le condizioni fondamentali per una profonda trasformazione interiore. Ci si trasforma – prosegue Rilke –come si trasforma una casa quando accoglie un ospite. L’ospite porta con sé il suo vissuto, il suo profumo e la sua ombra che si sparge sui pavimenti e sulle pareti della casa. Ed è vero, quando si soffre, «tutti i punti, su cui il nostro occhio usava riposare, ci vengono tolti, non v’è più nulla di vicino, e ogni cosa lontana è infinitamente lontana.», tanto che ci sembra preferibile non fare i conti con la nostra sofferenza, come fa Maria. Ciononostante, questo vorrebbe dire perdere un’occasione: quella di trasformarci e inoltrarci nella vita.

«Ché non si deve solo alla pigrizia se le relazioni umane si ripetono così indicibilmente monotone e senza novità da caso a caso», scrive Rilke, individuando la causa principalmente nella resa, in quella testarda scelta a non voler rischiare. Si sceglie, così, di dare una forma identica ai rapporti a causa dello scarso impegno e di lasciare che la vita vivi per sé, con il suo possessore che viene spodestato. La monotonia e, dunque, l’inconcludenza del confronto verrebbe meno se si decidesse di non chiudere le finestre della propria dimora, ma di spalancarle in attesa dell’imprevisto. Soltanto in questo modo si riporrebbe l’idea di dover seguire a tutti i costi un copione e di poter, di fatto, congelare una relazione umana nella staticità di una fotografia. La Sarabanda di Bach, durante l’affiatato dialogo delle due sorelle, esprimeva tale autenticità, lo scioglimento dei lacci che legavano le maschere ai volti delle due donne. Ci sono dei pericoli che «dobbiamo tentare di amare», spiega Rilke al signor Kappus.

Se le sofferenze bussano alla porta della nostra esistenza, se cumuli di ciottoli gravano sul petto e le lacrime ci sfuggono come perline, una volta ceduto l'elastico, allora «dovete pensare che qualcosa accade in voi, che la vita non vi ha dimenticato, che vi tiene nella sua mano; non vi lascerà cadere.». Siamo in vita, la carne duole e così l’anima, e questo è un bene poiché reagiamo agli eventi o ai pensieri, non restandone indifferenti.

Domanda improvvisamente Rilke: «Perché volete voi escludere alcuna inquietudine, alcuna sofferenza, alcuna amarezza dalla vostra vita, poiché non sapete ancora che cosa tali stati stiano lavorando in voi?». La trasformazione di cui egli parla non è, evidentemente, immediata, bensì necessita di una lunga gestazione che può risultare persino dolorosa, oltre che faticosa. Ciò che sconsiglia il poeta è di giungere a decisioni troppo affrettate, evitando il percorso con scorciatoie agevoli. L’imprevedibilità, le differenze e la contraddizione presenti anche, e soprattutto, in un’amicizia andrebbero attraversate con pazienza giacché questo è il solo modo per rinvenire dal sogno.

Alla fine dell’opera di Bergman, Anna legge una nota sul diario della defunta Agnes, nella quale ricordava una mattina di sole, quando le quattro donne uscirono per una passeggiata in giardino. Il rosso della casa scompare per lasciare spazio al verde luminoso dell’erba e:

« A un tratto abbiamo cominciato a ridere e a correre verso l'altalena abbandonata da quando ero bambina. Ci siamo sedute come tre brave sorelline e Anna ci dondolava, piano, dolcemente. I dolori erano spariti, le persone che amavo più di tutte al mondo erano lì, potevo udirle chiacchierare intorno a me, sentivo la presenza dei loro corpi, il calore delle loro mani. Volevo aggrapparmi a quel momento, e pensai: qualunque cosa accada questa è la felicità, non posso desiderare niente di più. Ora per qualche istante posso assaporare la perfezione, e sento di dover esser grata alla mia vita, che mi dà tanto ».

Quel raro momento di felicità s’è palesato effimero, impossibile è stato, infatti, fermarlo e preservarlo eternamente a causa del sopraggiungere della morte e, anche, per l’inesperienza all’amore. La loro felicità resterà un fragile ricordo, messo per iscritto in un diario nel quale le impressioni sono state tradotte in linguaggio, in parole piene di una vita che fu. Ciononostante, nella tragicità del quadro familiare, quel momento è stato uno dei pochi nei quali la relazione fra le donne non si è data in quell’’’indicibile monotonia’’, rivelandosi spontanea.

Ma andando a ritroso con la trama – come d’altronde fa anche Bergman ricorrendo all’uso dell’analessi – , una scena può essere definita perturbante. In quello che apparentemente sembrerebbe un sogno dell’inserviente, Agnes ormai posata sul letto della camera ardente chiede alla stessa Anna di fare entrare, nella stanza, prima Karin ed infine Maria. Ambedue, spaventate, non le si avvicinano troppo e, addirittura, Maria, in preda ad un attacco isterico, fuggirà scaraventando il corpo inerme della sorella sul pavimento.

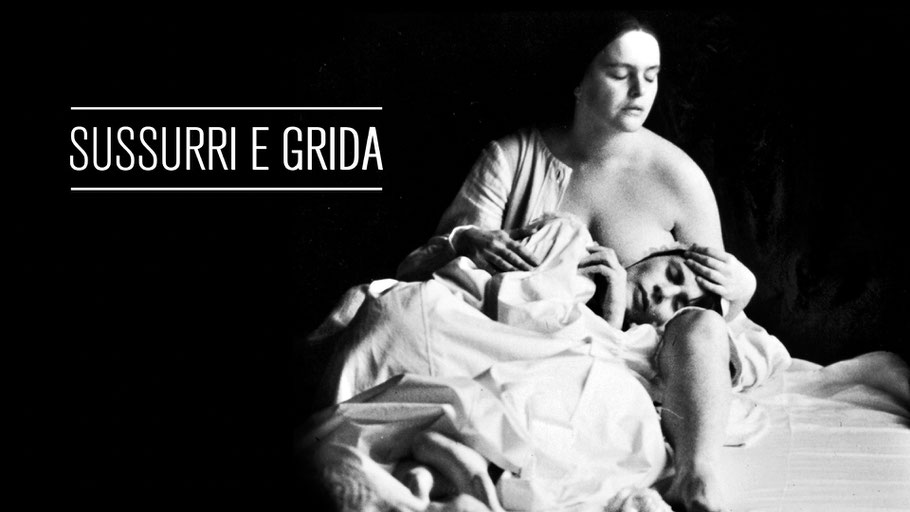

La morte le terrorizza. L’interfaccia con ciò che rende uguali i principi agli accattoni turba l’animo delle due nobili signore che, stritolate in una morsa angosciosa, preferiscono evitarla. Soltanto Anna, la dolce serva, riesce ad entrare nella stanza, capendo che, analogamente all’imprevisto, bisogna fare prima o poi i conti con la morte. Trae a sé il corpo morto che chiede pietà, e si spoglia il seno per trasmettergli calore. Anna crede di avere fra le braccia la figlia, delicata bambinetta che le fu strappata da Dio (dopotutto la sua fede resta incrollabile), e così le accarezza delicatamente il viso. Bergman richiama evidentemente, con questa scena, La pietà di Michelangelo, eterna scultura dell’amore materno che chiede misericordia ad un cielo copertosi di terribili e gonfie nubi. L’amore di Anna è sincero giacché non ha dovuto mai metterlo a tacere, neppure di fronte alle percosse dei signori nobili che credevano di possederla.

30 agosto 2025

DELLA STESSA AUTRICE