Nick Cave e le versioni distorte di sé stesso

Cave non è solo un cantautore, è un pensatore, uno scrittore, un personaggio che sembra stare sulla linea di confine tra realtà e finzione, e che ci rende partecipi delle sue testimonianze.

di Marco Fradegrada

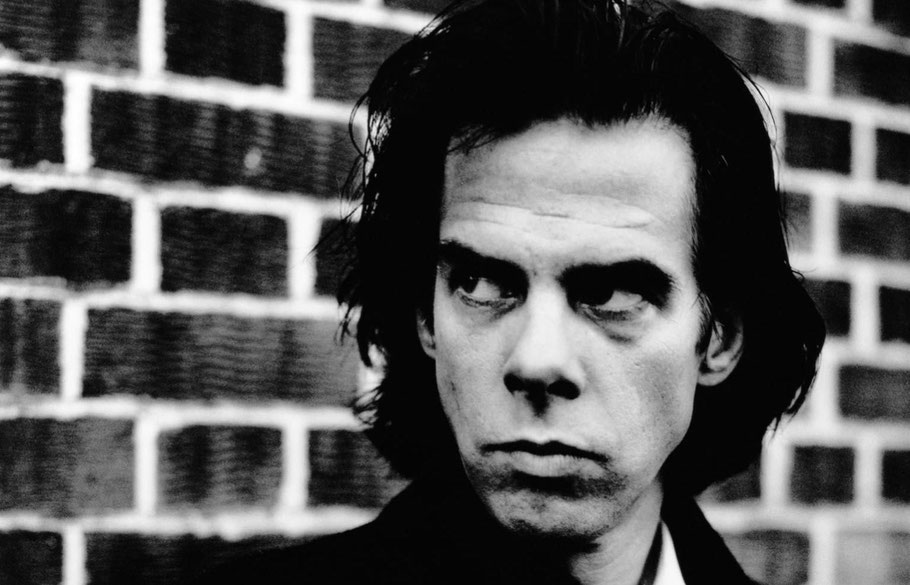

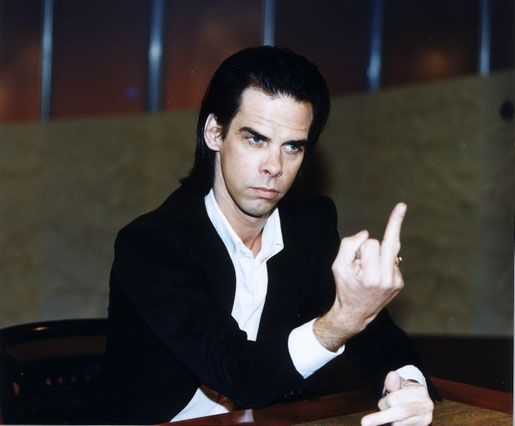

Lo sguardo alienato, ironico, ma profondo, che sembra celare una verità non accessibile, la corporatura esile e slanciata e il suo immancabile completo nero contornato in cima dalla drastica capigliatura spettinata. Nick Cave con la sua musica non ha mai smesso di offrire vastissimi campi di riflessione, da percorrere, o forse calpestare, più e più volte senza mai poter mettere un punto definitivo ai nostri pensieri, come ogni opera immortale. La sua è una coscienza artistica che tiene saldi i piedi su un terreno letterario e poetico ancor prima che musicale. Cave non è solo un cantautore, è un pensatore, uno scrittore, un personaggio che sembra stare sulla linea di confine tra realtà e finzione, e che ci rende partecipi delle sue testimonianze.

Particolarmente corposo nella sua produzione artistica è l’album Tender Prey, targato 1988, quarta fatica partorita con i suoi Bad Seeds e ultimo gioiello del suo periodo berlinese. La sua enorme capacità da narratore rende ogni pezzo presente nel disco una sorta di piccolo romanzo, un tassello che compone nella collezione complessiva un universo narrativo compiuto e definito. I personaggi che vivono questo universo sono tutti individui depravati, assassini, stalker, bugiardi e fuggitivi. Nel docu-film 20.000 Days On Earth descrive così il suo intento autoriale:

« Sto creando un mondo, un mondo pieno di mostri ed eroi, buoni e cattivi. È un mondo assurdo, pazzo, violento, dove la gente è piena di rabbia e Dio esiste realmente. E più scrivo, più elaborato e dettagliato diventa il mondo, più tutti i personaggi che vivono e muoiono o semplicemente svaniscono, sono solo versioni distorte di me stesso. »

La sua è una pura vocazione romanzesca che fa l’occhiolino alla grande tradizione letteraria otto-novecentesca. Il pezzo di apertura non potrebbe essere più ambizioso di quello che è. Parliamo di uno dei classici della discografia caveiana, vale a dire The mercy seat, il resoconto di un condannato a morte di cui viviamo i pensieri e le riflessioni nelle sue ultime ore di vita. Lo snodo narrativo gioca sul disvelamento graduale della menzogna della sua innocenza, che il protagonista ci offre fin dalle prime battute della canzone. Lo strenuo tentativo di convincerci dell’ingiustizia della sua morte prende forma nella esasperata ripetizione ipnotica del ritornello in cui il condannato ormai sul punto di essere eseguito sulla sedia elettrica ripete “But anyway I told the truth / And I’m not afraid to die” con qualche variazione qua e là che ci porta però al verso conclusivo in cui alla prima battuta segue un disarmante “And I’m afraid I chose to lie” con cui crolla quel castello empatico creatosi durante tutti i primi sette minuti del pezzo. Il crescendo coscienziale del personaggio viene assecondato da un complementare crescendo musicale che prende forma sopra la brutale linea di basso di Mick Harvey e la batteria a-rock di Thomas Wydler il tutto sposato con un minimalismo compositivo estremo, tratto caratterizzante del disco, ma in generale di quel rovesciamento radicale delle logiche musicali che è stato il Post-Punk anche nella sua versione più dark e che vede in Nick Cave un esponente di primo ordine. Questa stessa struttura musicale scarna e spoglia, che sarebbe stata perfetta per le lancinanti parti chitarriste dell’ex chitarrista di Cave, Rowland S. Howard, ci accompagna in un altro pezzo grandioso del disco, Up jumped the Devil, in cui ancora una volta Harvey e Wydler offrono a Cave una tela musicale perfetta per il suo racconto. Il protagonista, ancora una volta un profilo violento e bislacco, si trova a fare i conti con la costante presenza del Diavolo, che sembra richiamarlo a sé non appena messo al mondo: “Up jumped the Devil and he staked his claim on me”. Qui però a differenza di The Mercy Seat, la dinamica della presa in giro è invertita. È il Diavolo a prendersi gioco del Nostro, ridendo dei suoi tentativi di fuga, facendolo trovare dalla polizia e infine facendolo impiccare in una scena che vale la pena riportare per intero:

« Who’s that hanging from the gallow tree?

His eyes are plucked but he looks like me

Now, who’s that swinging from the gallow tree?

Up jumped the Devil and took my soul from me. »

Ma poi ancora City of Refuge, il resoconto di un personaggio che in una certa misura ci ricorda Raskol’nikov, il grande anti-eroe dostoevskiano, disperato e incapace di sciacquare via le macchie peccaminose del suo passato. Quel che emerge nel complesso è l’impossibilità di redimersi di questi personaggi, è la fatale negazione di un orizzonte di salvezza. L’ossessione e la sensualità sono altri temi particolarmente vivi nel disco se si tiene conto dei due pezzi Deanna, e la ballata Watching Alice. Il primo intreccia l’esplicita smania erotica tra i due personaggi con ingredienti macabri e scandalistici, in un pezzo trainante che ha qualche vago sentore rock’n roll, seppure pallido e scontornato. La tensione maniacale che porta l’Io narrante a una volontà di possesso totale, quasi metafisico, dell’altra, era già stato più volte esplorato da Cave in pezzi come Zoo-music Girl nella discografia dei Birthday Party, progetto precedente ai Bad Seeds, esternazione parossistica della nuova wave dark che in quegli anni stava costruendosi uno spazio vitale importante assieme a gruppi come i Siouxsie and the Banshees o i Bauhaus. La già citata Watching Alice invece ci regala una breve, seppur apparente, boccata d’aria dai toni scuri e invasivi del disco. È la narrazione delle mire ossessive di uno stalker che passa la sua intera vita a spiare la giovane Alice prepararsi per le sue giornate al mattino, consapevole del fatto che non potrà mai realizzare il suo scabroso desiderio “It’s so depressing, it’s cruel”.

In generale, l’attrazione del dark per questa serie di temi, come scrive Simon Reynolds nel suo testo Post-Punk, «si fondava sull’idea che le emozioni più profonde provate dall’uomo non siano diverse da migliaia di anni fa: le esperienze fondamentali ed eterne di amore, morte, disperazione, timore e terrore». Dietro dunque si cela un interesse antropologico e psicologico preciso, che recupera l’estetica classica del gotico letterario, artistico, ma anche del caligarismo cinematografico. Si tratta allora di una ricerca profonda, nelle strade senza uscita della coscienza umana, nei suoi corridoi bui che scelgono di mostrarsi solo se forzati a farlo. Quello che accade ascoltando un disco come Tender Prey è di vedersi illuminati di una luce oscura, nuova che ci fa conoscere parti di noi stessi che pensavamo impossibili da trovare.

22 luglio 2025

DELLO STESSO AUTORE

SULLO STESSO TEMA

di G. Bertotto, Giovanni Lindo Ferretti: “vecchio punkettone” e Filosofo del Mistero

di S. Protano, Una transizione nella storia musicale del XX secolo

di M. Chatel, I filosofi e la musica. Piccola guida storica

di A. Puddori, La speranza disperata di Francesco Bianconi