“Muoiono solo anziani e malati”: ripensare la prossimità nella vita concreta

L'odore di bruciato che si erge da una società che, con il pensiero dello scarto, ricusa il significato dello stare al mondo dei fragili.

C'è un vecchio racconto che mi è tornato in mente più volte in questi giorni.

A Richard Matheson deve tanto il cinema: le più semplici e riflessive tematiche della fantascienza sono state dedotte dalla sua penna. Nel 1958 scrisse The Test. Siamo nel 2003 e la scena si apre nella banale e tranquilla sala da pranzo di una famiglia americana. Mentre leggi, si apre nella tua mente un 'pensare per immagini' minimale ed incisivo. Sembra di aprire la porta di una casa qualunque: ognuno nella stanza è intento nelle sue cose. La mamma Terry che cuce, i due bambini che giocano e il nonno che sta facendo alcuni esercizi a tavolino con suo figlio Les. Non stanno facendo un semplice cruciverba per passare il tempo: domani Tom, il nonno, dovrà sottoporsi ad un esame. Se lo passerà, potrà vivere un altro po': altrimenti dovrà sottoporsi all'eutanasia di stato. Domande di logica e cultura per dimostrare efficienza, per guadagnare tempo di vita, per dimostrare di non essere troppo vecchio, troppo inetto, un peso per la società.

In questo quadro apparentemente sereno, la faccia di questa normalità arriva al lettore come una consapevolezza che ha dentro un lampo di inquietudine. Nel testo, il cinismo dei nipoti che ridono del nonno che non è in grado di passare nemmeno l'esame si mischia al contrasto di emozioni del figlio Les e di sua moglie. Le lontane parole di Matheson hanno l'odore di un inedito incendio, il consumarsi della parte umana che viaggia con il buon senso e maneggia di prossimità.

È una scena tragica, con un finale che dalla scena si porta dentro antichi dilemmi di senso: Tom, il nonno, il giorno seguente deciderà di non andare all'esame, e di evitare al Governo una pratica ed a se stesso l'umiliazione. Pensa a tutto lui, decide come e quando togliersi di mezzo. Risparmia alla famiglia la responsabilità morale di connivenza con il Governo e salvaguarda la sua capacità decisionale di individuo almeno nel momento della morte.

La normalità si costruisce con l'abitudine, l'abitudine costruisce abitando anche con inerzia un pensiero, un pensiero, che riteniamo essere di tutti, rende normali comportamenti che non sarebbero tali, nemmeno nel mondo animale.

Il fumo sotto la porta indica un pericolo, nell'istante in cui i nostri sensi si attivano, proviamo paura e sappiamo prima ancora che intercorra il pensiero che è c'è una minaccia, che è il caso di chiamare qualcuno, mettersi al riparo e proteggere chi è con noi. Eppure, nel 1968, nel corso dell'esperimento sociale di Latané e Darley, non accadde così.

Agli studenti partecipanti all'esperimento era stato chiesto di compilare alcuni documenti; alcuni lo avrebbero fatto da soli, altri insieme a due attori complici dell'esperimento. Ai due attori complici era stato chiesto di far finta di nulla e di non preoccuparsi per il fumo. Mentre il settantacinque per cento degli studenti che erano da soli nella stanza diede l'allarme in pochi minuti, nell'altro gruppo nove studenti su dieci si conformarono alle valutazioni di due attori complici dell'esperimento e continuarono ad effettuare il proprio compito, tossendo e strofinandosi gli occhi per il fumo, rassicurati dalle parole altrui. Ciò perché tendiamo a fidarci più delle valutazioni altrui che delle nostre percezioni; questo influenza e condiziona la mia rappresentazione della realtà, anche quando il mio intuito e la mia percezione dicono tutt'altro. Questo esperimento, apparentemente semplice ed innocuo, è cartina al tornasole attraverso la quale possiamo leggere nel concreto come è fragile e declinabile la nostra libertà di giudizio ed azione, se non è radicata in una possibilità di valutazione critica coerente con ciò che vediamo, registriamo, esperiamo accadere.

Prima di parlare di libertà dovremmo attivare un'analisi coerente con i nostri progressivi tentativi di uscita dalla caverna.

Noi saremmo usciti dal coro rassicurante di chi ci tranquillizzava dicendo che “non è niente, non dobbiamo proprio fare nulla?”

Quello che sentiamo e registriamo orienta i nostri comportamenti; chi è giovane e si ritiene sano si è forse ritenuto salvo, avulso dall'allarme, non in dovere di stare a casa per salvaguardare persone che tanto avevano nell'età e nelle patologie contratte una condanna già scritta. Questo ci fa capire quanto la distanza stabilita per decreto sia stato un passo necessario per salvaguardare tutti noi, soprattutto i più fragili. Lo Stato ha assunto i tratti propri dello Stato etico, così da arginare l'irresponsabilità individuale nell'iperconnessa e distanziante società liquida.

“È una semplice influenza”, “sono tutti in paranoia”, “muoiono solo anziani e malati”: i mantra che vogliono rassicurare sono stati il manifesto dei nuovi sapienti sparsi ovunque che, con il ghigno di superbia, si sono affrettati nel ripetere le stesse parole. Perché il popolo che lavora e vive per strada è incolto, va guidato da oligarchie di pensiero che vanno dall'influencer al virologo, tutti connessi, tutti collegati ad uno schermo, tutti con le stesse brevi parole, dispensate, come acqua sul fuoco, per spegnere le paure ed allontanare la consapevolezza data dall'evidenza. Tutti proclamando ogni giorno un assunto diverso, tacciando di paranoia le famiglie che, vedendo Wuhan, correvano a fare la spesa; per poi smentire dai megafoni virtuali quella stessa tesi il giorno dopo. Pochi i dissidenti fuori dal coro. Molti di noi si sono orientati dentro la rassicurazione dell'eventualità di questo falso allarme; le sirene interne, che ci suggerivano l'anomalìa di una situazione dal paesaggio più fosco, stavano cantando per noi cose troppo grandi e dolorose per essere ascoltate. Quelle sirene forse, in questo caso, non volevano portare la nostra nave verso uno scenario catastrofico, ma suggerirci anche un altro tipo di deriva; quella etica, quando, per un istante, abbiamo considerato normale che la persona fragile possa essere uno scarto, un soggetto predestinato ad una morte senza colpa, come in una selezione naturale.

In greco geras significa essere venerando; per l'uomo antico, notoriamente non longevo, essere arrivato all'anzianità significava aver avuto un privilegio che lo poneva ad essere luogo incarnato della memoria, asse di snodo e continuità tra passato e futuro. Dinanzi all'anziano Priamo, pure un irascibile ed egoriferito eroe omerico come Achille accondiscendeva rispondendo alla pietas. Al senex latino era riconosciuta la debolezza e fragilità; ma ne era riconosciuta anche l'identità.

È senex Anchise, portato sulle spalle dal figlio Enea, lasciandosi entrambi alle spalle una città, ed una civiltà troiana oramai in cenere. Da Enea, da un figlio che non ha lasciato indietro un padre vecchio ed incapace di mettersi al riparo da solo, si è innestata miticamente la fondazione di Roma.

La debolezza e la prossimità alla morte non erano negate, ma spesso vissute e tradotte in maggiore conoscenza, esperienza e saggezza. I vecchi erano vivi conduttori di quella trasmissione orale che educava i giovani al viaggio dell'eroe, alla vita con le sue salite e discese. Anziani inabili, spesso ciechi, erano portatori di saggezza, di una visione ulteriore, talvolta profetica; di una areté magnanima che spesso edulcorava il giovane furore di figure troppo olimpiche, per intravedere il valore attraverso la compassione: un sentimento che può dischiudersi con il dialogo, con la presenza, con il corpo.

Cosa ne facciamo, oggi, della memoria di un vecchio se tutto lo scibile è potenzialmente a portata di click?

Lo spazio dialogico e di crescita è stato sostituito da un nevrotico e perenne time lapse senza logica di fronte ad uno schermo freddo, proprio in questo spazio si interseca e cresce il nostro essere cinici spettatori, partecipanti di una società che è sempre meno comunità e sempre più sommatoria casuale di individui.

“Muoiono solo anziani e malati”: sentire sollievo all'ascolto di questa frase. O far parte degli inattuali, ma vivi, che al sentirne la pronuncia hanno capito che parlava l'etica mefitica dello scarto.

Se ne sono accorte persone che di solito non hanno megafono; chi vive guardando la marginalità, chi nel quotidiano ha posto la professionale dedizione all'altro, chi per lavoro deve curare e soppesare il senso della vita altrui con il proprio sforzo tutti i giorni.

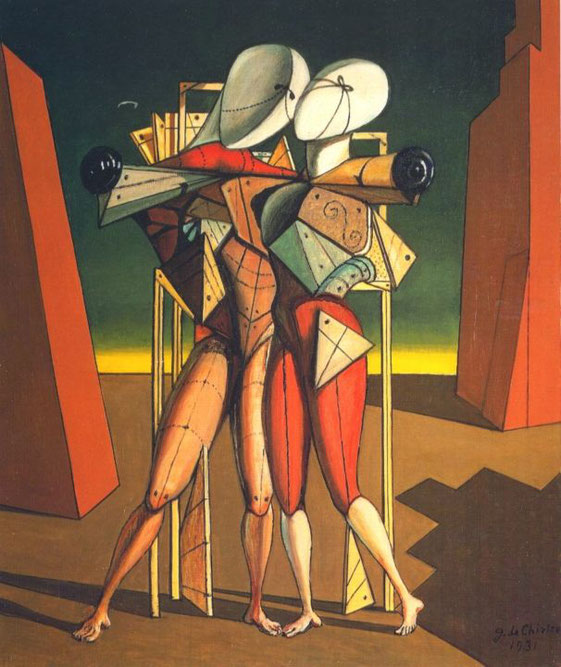

Questa frase è come una rilettura dello specchio di Dioniso bambino fatto a pezzi dai Titani; in quello specchio il giovane semidio straniero vedeva l'universo, e pezzi del suo universo sono ora a terra come frammenti del suo mondo.

Ogni pietra di quello specchio parla di una porzione frammentata che ci riguarda; le mie idee, concetti e rappresentazioni del mondo vanno a costruire il mio agire, che si somma all'agire altrui, e somma a sua volta altri pensieri ed altre azioni. Nelle porzioni di quello specchio, come in quella frase, giace un modo evitante di affrontare la paura; l'evitamento dell'idea della morte, della malattia, del corpo inefficace secondo i parametri sociali. Del corpo non più come identità, riconoscimento e prossimità: ma del pezzo di carne che deve essere funzionale ed efficiente, la porzione, non identità coacervo di significati, ma il corpo da impiegare se sano, da lasciar morire se scarto, non altrettanto sano.

Molti sono caduti in quest'illusione di salvezza che pone, per essere assunta e definita convincente dalla propria coscienza, ad una distanza siderale ogni essere umano, annullando empatia e reciprocità: tanto muoiono persone a me sconosciute, e che comunque sarebbero morte. Idea balorda, anche nell'infantile base logica dove affonda: tutti dobbiamo morire.

Il malaticcio poeta Leopardi, dalla sua stanza di Recanati, ci ha raccontato il titanismo della natura materna e matrigna, ma anche della nostra enorme e poetica capacità di resilienza che ci fa essere come la ginestra, sfolgorante di verde e giallo, nonostante sia messa a dimora tra pietre aride.

E il poeta contemporaneo Franco Arminio, tra i suoi mille acciacchi, tenta, da sempre, proprio nella distanza siderale del web, una nuova vicinanza fatta di consapevolezza e comunanza, in nome della rivelazione emotiva che ogni giorno può essere data osservando la nostra ed altrui parte più fragile.

Rileggendo il tempo presente, nelle sue piccole rivelazioni quotidiane, offre squarci di possibilità diversi, per una ragione espressiva che può anche occasionare la vicinanza emotiva dentro la distanza. Noi siamo nati nel solco della morte, ma per negare questo accadimento, ricorriamo spesso al suo evitamento, anche quando si declina nella malattia e nell'inevitabile sofferenza. Tutti noi abbiamo provato un triste dolore di incompiutezza, nel vedere sconosciuti feretri sparire, senza che i vivi ne seguissero l'ultimo pezzo di strada. Dentro le parole di un poeta, e di altri come lui, abbiamo trovato uno spazio di rito, l'esequia mancante, la possibilità di ritualizzare con un silenzioso pensiero lo strappo di altri, che risuonava come fosse nostro.

L'odore delle pagine di Matheson è un allarme; ora, che qualcosa bruci oltre la porta è un'ipotesi. Che noi, oggi, siamo tenuti a rifondare il modo di abitare il nostro mondo, è invece una certezza. Torneremo alla normalità, certo; la curva statistica terminerà il suo percorso e noi avremo un periodo, un mese, una manciata di giorni, per prepararci ed incontrare di nuovo il nostro mondo. Ma anche questa è un'illusione data dalle ombre della caverna; le consapevolezze cambiano le nostre rappresentazioni, e le rappresentazioni animano e motivano le nostre azioni. Quel mondo è traghettato oltre ed è memoria, quella normalità che conoscevamo dovrà dare ora spazio ad una nuova normalità. E forse anche ad una nuova umanità, cresciuta singolarmente, ognuno nelle consapevolezze che ha visto prendere forma, stando dentro un tempo più lento, più contemplativo, più umano. Forse capiremo meglio cosa significa libertà: che le nostre eterne fughe da un luogo ad un altro non ne erano l'esatto corrispettivo, che i mille impegni con dialoghi replicati a copione erano poco più che rituali di autocura, che il cellulare non può essere la nostrasegreta scatola nera, più di un colloquio autentico con un amico. Forse il domani nasce adesso, ed è un altrove, dove considereremo le distanze come misure eroiche di cura per un prossimo, che ha fragilità simili alle nostre, al quale neghiamo il diritto di esistere. E dove, per dirla con Eugenio Borgna, resisteremo “al fascino stregato del pregiudizio che nasconde in sé un segreto disprezzo per la debolezza che si manifesta nella vita incrinata dalla malattia, dagli handicap e dalla condizione anziana”. Forse recupereremo un vocabolario infantile, come solo i semplici ed i vecchi riescono ad avere, e metteremo gesti veri e distanti, e avremo compassione di noi e di un mondo dove in realtà transitavamo di fretta, ma che non conoscevamo.

Se resisteremo al pensiero astratto che gode di se stesso e riusciremo a fare dell'interrogarsi una preghiera, per dirla con con Esquirol, forse usciremo più vivi da questa tempesta.

26 aprile 2020