Il mistero del corpo

La seconda edizione del Piccolo Festival di Filosofia curato da Costantino Esposito ha posto al centro la domanda su “Che significa essere un corpo?”. La settimana scorsa, otto studiosi provenienti da università italiane ed estere si sono riuniti in Salento per dialogare su un problema che merita di essere riaperto ancora una volta, specie alla luce delle nuove sfide rappresentate dall’IA e dalle frontiere più avanzate delle neuroscienze.

di Antonio Lombardi

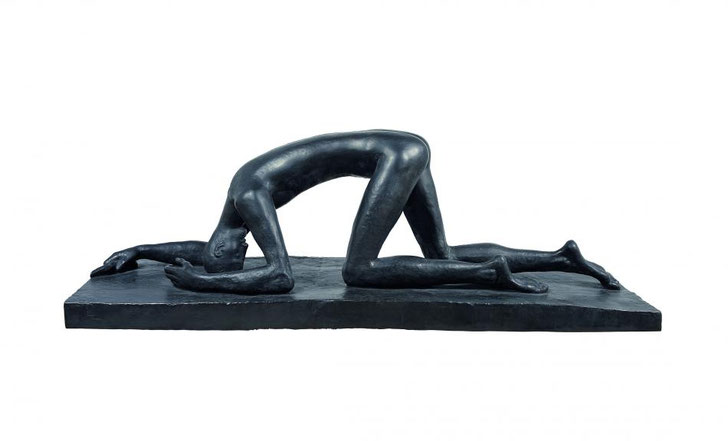

Come tutti gli oggetti o i temi che suscitano l’appassionato interesse dei filosofi, il corpo costituisce a un tempo qualcosa di familiare ed enigmatico, di nostro e di estraneo, di immediatamente dato eppure a un tempo sorprendente nella sua capacità di rimandare a ciò che è altro da sé.

Ma questo, come notava Hegel, è esattamente l’ufficio della riflessione filosofica: scorgere in ciò che è noto qualcosa che, a ben vedere, resta ancora sconosciuto, e provare a farlo parlare – non tanto per svelarne definitivamente il segreto, ma per far riaffiorare il suo carattere complesso e misterioso.

Noi siamo circondati, talvolta assediati, dai corpi: vi siamo immersi; ci muoviamo tra di essi; li rifuggiamo o li bramiamo; addirittura respiriamo quel corpo gassoso che è l’aria. A nostra volta siamo fatti di corpuscoli: ciascuno di noi è, preso individualmente, un corpo. Un corpo tra corpi. Tutto ciò che esiste, quindi, a prima vista sembra essere non altro che corpo. Il corpo, ci verrebbe da dire, è tutto. E allora la domanda sorge spontanea: che cosa è questo corpo, a cui sembra ridursi l’interezza della nostra esperienza?

Nella sua semplicità, la definizione classica che ne offre Thomas Hobbes nel De corpore (1655) fa esplodere il problema: il corpo è «ciò che, non dipendendo dalla nostra intelligenza, coincide con qualche parte dello spazio». Si tratta, cioè, di «una cosa che sussiste di per se stessa», ma che paradossalmente si definisce per opposizione al pensiero. Nella loro distinzione, corpo e cognizione risultano così strettamente connessi. Eppure, dalla prospettiva materialista di Hobbes, dovrebbero essere la stessa cosa, giacché anche il pensiero per il filosofo britannico non è che la traccia immaginativa che i corpi esterni imprimono nel nostro, il quale è in grado poi di connettere e ordinare le impressioni (corporee anch’esse). È il corpo a pensare, e – contro Cartesio – non c’è res cogitans che non sia alcunché di esteso.

Ma il corpo, ovviamente, non è solo quello del meccanicismo: un insieme di particelle inerti, che si urtano reciprocamente trasferendo una quantità di moto complessivamente invariata. Esso è anche il corpo vivo, la carne dei viventi, la stessa “sostanza” in cui si manifesta e si articola un’attività spontanea e uno sguardo in prima persona sul mondo: è il corpo mio e quello degli altri, quello che gode e che soffre, il corpo che può essere amato o ferito, protetto o dileggiato, desiderato o disprezzato. Il corpo della creatura agonizzante o quello dell’essere amato esibiscono una densità di senso che il resto delle cose non è in grado di manifestare o evocare. Come se quei corpi fossero più che corpo o, tutt’al contrario, gli unici soli corpi ad attrarci e a provocarci.

Ma il corpo è ancora il corpo che si ammala e che muore, che torna a essere uno dei tanti corpi inerti della natura, e che proprio in questo ritorno lascia intravedere la differenza irriducibile tra i corpi stessi: tra quelli “abitati” da qualcosa che sembra diverso – uno spirito, un’anima? – e tutti gli altri; tra corpi animati e inanimati; tra i corpi vulnerabili e quelli che non possono patire nulla perché indifferenti a ciò che li sollecita.

Sin dall’inizio della sua storia, la filosofia ha assunto su di sé il compito non facile di meditare questo intreccio di problemi e di significati (dal corpo come prigione dell’anima di Platone alla res extensa cartesiana; dal sinolo dell’aristotelismo e della scolastica al mind-body problem della filosofia moderna e contemporanea) e, soprattutto da Nietzsche in poi, è tornata con verve nuova a pensare lo statuto del corpo vissuto e della sua ingombrante dimensione inconscia, dalla psicoanalisi alla fenomenologia, assieme alla sua possibile emancipazione rispetto alle precedenti costrizioni e censure, nel pensiero postmoderno e postfemminista.

È a partire da questo dato di fatto, e cioè che quello del corpo continua a rimanere un problema apertissimo su cui non si può smettere di riflettere, che ha preso le mosse la seconda edizione del Piccolo Festival di Filosofia di Santa Maria di Leuca curato da Costantino Esposito, docente di storia della filosofia e storia della metafisica dell’Università di Bari, intitolata “Che significa essere un corpo?”

Lo spirito del festival ideato e condotto da Esposito è quello di riaprire annualmente uno dei diversi dossier che compongono l’agenda filosofica del nostro tempo, secondo una precisa continuità tematica: se l’anno scorso il titolo della prima edizione è stato “Esseri intelligenti”, sull’onda della nuova estate dell’IA esplosa con il rilascio di ChatGPT, quest’anno si è trattato appunto di mettere alla prova quella dimensione in cui l’intelligenza stessa si incarna e opera nel mondo.

L’edizione tenutasi la settimana scorsa (25 e 26 luglio) presso la meravigliosa terrazza dell’albergo Maris Stella di Leuca ha visto protagonisti otto studiosi, provenienti da diverse università italiane ed estere. Nella prima serata, Esposito ha introdotto il problema precisando che il titolo di questa edizione sta a indicare che il problema filosofico del corpo non emerge tanto dal pensarlo come mero «involucro organico», quasi un hardware che contiene il software della mente, bensì dal domandarsi specificamente che esperienza è quella di essere un corpo, non semplicemente quella di possederlo.

In questo senso, Massimo Adinolfi (Università di Napoli Federico II) ha richiamato nel primo intervento a quella peculiare esperienza tutta corporea rappresentata dal gesto, particolarmente apprezzabile negli sport come il tennis. Nel gesto dei grandi tennisti— come aveva osservato David Foster Wallace a proposito di Federer, o come si potrebbe fare oggi a proposito di Sinner — si osserva una peculiare “intelligenza senza pensiero” del corpo, che agisce con naturalezza, grazia ed eleganza senza che il suo possessore abbia nemmeno il tempo di riflettere. L’intelligenza del corpo è un’intelligenza irriflessa e impersonale, che testimonia come il nostro rapporto con esso non può darsi semplicemente nei termini di un “avere”, come una dotazione che possiamo manovrare e gestire. Ma proprio per questo il corpo non sempre risponde: può rispondere bene, male o non rispondere affatto. In questi casi esso si presenta come ostacolo, intruso o, meglio, «estruso». Fuori dal suo felice silenzio, il corpo mostra la sua estraneità a noi stessi, o la sua estimità (secondo un’espressione di Lacan), cioè un’intimità che tuttavia sta fuori di noi. Il corpo, come il linguaggio o la sensazione, è “mio” ma non m’appartiene, perché nel momento stesso in cui io sono attraverso di esso, mi sfugge e non si riduce totalmente a me, o io non totalmente ad esso. Il rapporto tra il corpo e il suo “chi” rimane così costitutivamente ambiguo.

L’antichista Arianna Fermani (Università di Macerata) ha mostrato come il corpo, sin dai Greci, sia stato detto in moltissimi modi, in un’oscillazione semantica che lo colloca tra vincolo e opportunità. Il soma come sema — tomba e prigione — ma anche come kros, il colore, il colorito della pelle: il corpo che nella sua superficialità esprime e fa affiorare il fondo della psiche stessa. Il corpo è detto anche skenos: la dimora, l’oikos di noi, che può tramutarsi in cella, come in un certo platonismo. O lipos (da cui forse derivano il tedesco Leib e l’inglese Life): il grasso, la pinguedine come sintomo di corpo vitale, ma anche la macchia d’unto, la contaminazione dell’anima nella sua purezza. Ostacolo, dolore, imperfezione, a dire che il corpo è sempre e inevitabilmente un pathos.

Nel passaggio dalla classicità al cristianesimo, il rettore del Santuario di Santa Maria de Finibus Terrae, Stefano Ancora, si è soffermato sul modo in cui, nelle Scritture, il corpo venga inteso come carne (sarx) e, più nello specifico, come la stessa incarnazione del Logos. Il corpo di Cristo è al tempo stesso carne e senso, apertura all’altro e relazione costitutiva alla carne altrui: una concezione radicalmente nuova che ha innescato una svolta decisiva nella storia delle idee occidentali, arrivando fino ai giorni nostri. Soprattutto con Giovanni Paolo II la Chiesa ha cercato di ridare al corpo una veste nuova rispetto all’ossessione moralistica che, soprattutto durante l’età moderna, ha portato a una mortificazione o svalutazione di una dimensione in cui invece i primi cristiani avevano individuato un fulcro dell’esperienza cristiana. Secondo don Ancora, il corpo presenta tre caratteristiche essenziali: 1) la creaturalità (esso non si dà da sé: possiamo rovinare o migliorare il corpo nostro ma non possiamo darcelo), che fa vedere il corpo come un puro dato; 2) la relazionalità (apprezzabile anzitutto nel rapporto sessuale, in cui ciascuno degli amanti è carne della carne dell’altro); e quindi 3) l’alterità, per cui nel corpo io avverto la corrispondenza con qualcosa che è oltre me stesso (anima, coscienza o come altrimenti è stata chiamata nella tradizione filosofica).

Il sociologo Mariano Longo (Università del Salento) ha messo invece a tema la tensione tra corpo sociale e corpo individuale, a partire dal paradigma organicistico. In una parabola che da Hobbes e Comte giunge fino a noi, Longo ha evidenziato il contrasto — o meglio, il rapporto dialettico — tra il corpo artificiale della società e l’individuo che si percepisce come parte o organo di esso. Se il corpo collettivo è più importante di quello individuale, allora si può osservare una deriva per cui si dimentica il corpo dei singoli, che vengono pensati come agenti puramente razionali, miranti ai propri interessi in maniera esclusivamente calcolante. Soltanto dagli anni ’80 il corpo ha riacquisito una certa centralità nelle analisi sociologiche. Il corpo vulnerabile, come denunciato da Judith Butler, è meritevole di attenzione solo se è economicamente e politicamente rilevante. E invece tutti i corpi sono corpi che possono essere feriti, e ciò al di là della retorica illuminista che vede l’eguaglianza come una potestas di ciascuno più che come la sua costitutiva vulnerabilità.

Nella seconda serata, lo storico della scienza Francesco Paolo De Ceglia (Università di Bari) ha riflettuto su come il concetto di corpo stia mutando in un’epoca in cui le tecnologie digitali e l’intelligenza artificiale generativa danno forma a nuove modalità di relazione. Partendo da un aneddoto personale (infine svelato come pura invenzione) sulla propria affezione infantile per un Tamagotchi, De Ceglia ha mostrato come anche entità artificiali – dagli assistenti virtuali alle app relazionali come Replika – possano suscitare coinvolgimento emotivo profondo, fino a diventare partner affettivi dotati di “presenza”. Questi corpi virtuali o sintetici, pur privi di carne, acquisiscono un valore relazionale, fungendo da specchio delle nostre aspettative, desideri e fragilità. Stiamo assistendo a una trasformazione antropologica in cui il corpo, lungi dall’essere solo dato biologico, diventa oggetto di progettazione, interfaccia emotiva e costruzione simbolica. Non si tratta semplicemente di una deviazione postmoderna, ma di una svolta culturale che richiede strumenti critici per comprendere che cosa oggi significhi veramente “avere” – o “essere” – un corpo.

Il neuroscienziato Lorenzo Fontolan (Università di Aix-Marseille), intervenendo sul difficile rapporto tra il nostro corpo e quel corpo sui generis che è il cervello — la sede della coscienza e dell’intelligenza — ha rimarcato come al momento sia impossibile definire la coscienza da un punto di vista operativo in modo da verificarne l’esistenza o le caratteristiche all’interno dell’organo cerebrale. Eliminativismo ed emergentismo cercano, ciascuno a suo modo, di spiegare le funzioni cognitive complesse a partire dalla cooperazione tra classi di neuroni; e tuttavia, per quanto le mappature delle attività neuronali siano sempre più precise e siamo addirittura in grado di generare microcervelli sintetici (i cosiddetti organoidi), non è in nessun modo chiaro in che modo alle connessioni tra cellule corrispondano le specifiche attività della coscienza. Per quanto, a livello neurochirurgico, si possa intervenire sulle funzioni cerebrali sottoponendo il cervello a stimoli elettrici, ciò non presuppone affatto una conoscenza profonda del cervello stesso, né un modello esaustivo delle connessioni tra le sue aree. Inoltre, è da osservare che il corpo stesso invia dei segnali al cervello, modificandone la memoria biologica e le funzioni. Al punto che si è scoperto che i bambini che contraggono certi virus nei primi mesi di vita hanno maggiori probabilità di sviluppare disturbi ansiosi da grandi: dalla psicosomatica alla somopsichica, per azzardare un neologismo.

Il cervello, in assenza di stimoli sensoriali, se li crea da solo: si tratta, secondo Fontolan, di una sorta di intenzionalità originaria alla Merleau-Ponty. L’io (il cervello) è già puntato verso il mondo, non è un sistema passivo che colleziona input ed elabora reazioni: esso cerca le proprie stesse azioni in un circolo con il mondo. Ciò genererebbe ulteriori difficoltà per i neuroscienziati, poiché il loop tra mondo e cervello è qualcosa che non è mai riproducibile nel contesto isolato di un laboratorio. Il corpo-cervello è sempre situato, è un essere-nel-mondo; ed è quindi paradossalmente il corpo stesso, come sede del cervello, a poterci dire qualcosa su di esso, piuttosto che il contrario. Questo è tanto vero che esiste tutta una enorme quantità di segnali cerebrali che non sembrano essere in connessione con nessun comportamento (il cosiddetto “rumore”), come a dire che senza la controparte del corpo, il cervello è incomprensibile.

Alessandra Gerolin (Università Cattolica di Milano) ha mostrato, con numerosi riferimenti letterari e cinematografici, come nel nostro tempo si assista, da un lato, a un atteggiamento ossessivo nei confronti del corpo — cura maniacale, ricerca della perfezione, correzione dei difetti e degli aspetti di vulnerabilità — e, dall’altro, a una vera e propria astrazione rispetto al corpo stesso, come a volerne cancellare gli aspetti scabrosi o a disfarsi del peso della carne e del suo limite estremo – la morte. O diventiamo perfetti come degli androidi, o dovremo sbarazzarcene, secondo le prospettive vagheggiate dalla fantascienza e dai profeti della tecnica (uploading, metaverso, interfacce neurali, transumanismo etc.). Di fronte a questa situazione, Gerolin ha proposto tre vie per una riappropriazione del corpo, mettendone in luce alcuni aspetti peculiari. 1) Il corpo è una relazionalità originaria: siamo nati e quindi in qualche modo “proveniamo”, “apparteniamo” a qualcosa che è altro da noi; 2) Il corpo non è solo luogo di bisogni unicamente animali, ma anche di desideri, rivolti ai significati e non soltanto alle cose; 3) Il corpo è pertanto sempre centro di significatività: il percepito non è solo un sentito, ma anche un interpretato.

Andrea Bellantone (Institut Catholique de Toulouse), nell’intervento conclusivo, ha cercato di illustrare le ragioni per cui il problema del corpo, pur nel suo carattere trans-storico, è tornato ad essere particolarmente urgente per noi oggi. Seguendo lo Heidegger de L’epoca dell’immagine del mondo (1938), Bellantone ha osservato che nell’attuale società dello spettacolo gli accadimenti, i vissuti e in genere tutte le esperienze vengono perlopiù ricondotti al regime della rappresentazione: sono qualcosa di oggettivato, che ci sta di fronte (magari sullo schermo di uno smartphone), vissuto solo esternamente. È allora la nozione di «corpo proprio», risalente all’inizio dell’Ottocento e utilizzata in particolare da Maine di Biran, a mostrarci che il nostro corpo vissuto (il Leib dei tedeschi) è per costituzione irriducibile alla rappresentazione o all’immagine: esso è invisibile, pur essendo sperimentato da me. Il corpo vero, quello soggettivo e non rappresentabile, conserva una trascendenza tale per cui fa dell’esperienza umana qualcosa che non si può pienamente riportare alle strutture sociali. Il nostro essere incarnati sta a dire che viviamo alla prima persona singolare, e qualsiasi pretesa di guardare all’umano solo da un punto di vista esteriore – socioeconomico o spettacolarizzante – lo impoverisce e in definitiva gli fa violenza. Il primato del corpo soggettivo significa in questo senso il riconoscimento di un punto di resistenza senza però rimandare ad un’autonomia assoluta o a un’autoreferenzialità: esso è la prima esperienza relazionale che possiamo fare nel nostro intimo, percependo che non siamo all’origine di noi stessi per quanto sempre eccedenti rispetto alle oggettivazioni.

Il Piccolo Festival di Filosofia, anche attraverso gli interventi e il dialogo con il pubblico, ha fatto vedere che proprio questa trascendenza di senso è ciò che continua a destare l’interesse per il problema filosofico del corpo, che forse si riesce a capire meglio se non si azzera la tensione che sembra intrattenere con ciò che è altro da sé: chissà, anzi, se sia possibile pensarlo proprio come il luogo di manifestazione di un’alterità. Per usare le parole del filosofo colombiano Gόmez Dávila: «L’anima non sta nel corpo, ma il corpo in essa. Però è nel corpo che la palpiamo. L’assoluto non sta nella storia, ma la storia in esso. Però è nella storia che lo scopriamo».

In questa ambiguità felicemente irrisolta, rimane come in sottofondo un altro problema: quello di come liberare il potenziale del corpo stesso, questa eccedenza di senso sempre a rischio di essere ridotta o dimenticata. In che modo cioè il corpo e l’intelligenza possano essere e percepirsi pienamente liberi, ed esprimere quel significato che custodiscono. La libertà, non a caso, sarà il tema della prossima edizione del festival, che si conferma uno degli eventi filosofici più interessanti del sud Italia e non solo.

2 agosto 2025

SULLO STESSO TEMA

Y. Di Benedetto, Al principio era il corpo

S. Perrone, Il corpo e la sua instabilità come mezzo di liberazione nella prospettiva buddhista pāli

G. Bracco, Anima è corpo e corpo è anima

DELLO STESSO AUTORE

L'essere dell'intelligenza e il potere della rete

Larkin, il lugubre scriba che spiava dalle "finestre alte" dell'ordinario

Alice in Borderland: cosa faresti per salvarti la vita?