Marsilio da Padova: la legge, il popolo, la pace

Il Defensor pacis di Marsilio da Padova rappresenta uno spartiacque nella storia del pensiero politico medievale e premoderno. Composto nel contesto delle tensioni tra Papato e Impero nel primo Trecento, il trattato si radica in due ambienti politici e culturali distinti — Padova e Parigi — e propone una nuova concezione dell’autorità fondata sulla sovranità popolare, sulla separazione tra potere civile e religioso, e sull’idea che la legge derivi dalla volontà della collettività. Influenzato dall’averroismo politico, da autori come Pietro d’Abano e Guglielmo di Occam, Marsilio elabora una delle prime teorie laiche dello Stato, sostenendo che il potere ecclesiastico non ha né funzione legislativa né coercitiva. Fondamentale in questo impianto è la distinzione tra atti intimi e atti transitivi, che legittima l’autonomia della coscienza rispetto all’ordine politico. Il presente contributo analizza l’opera marsiliana mettendo in luce il suo legame con il contesto storico e sulla sua attualità.

Chi è Marsilio da Padova?

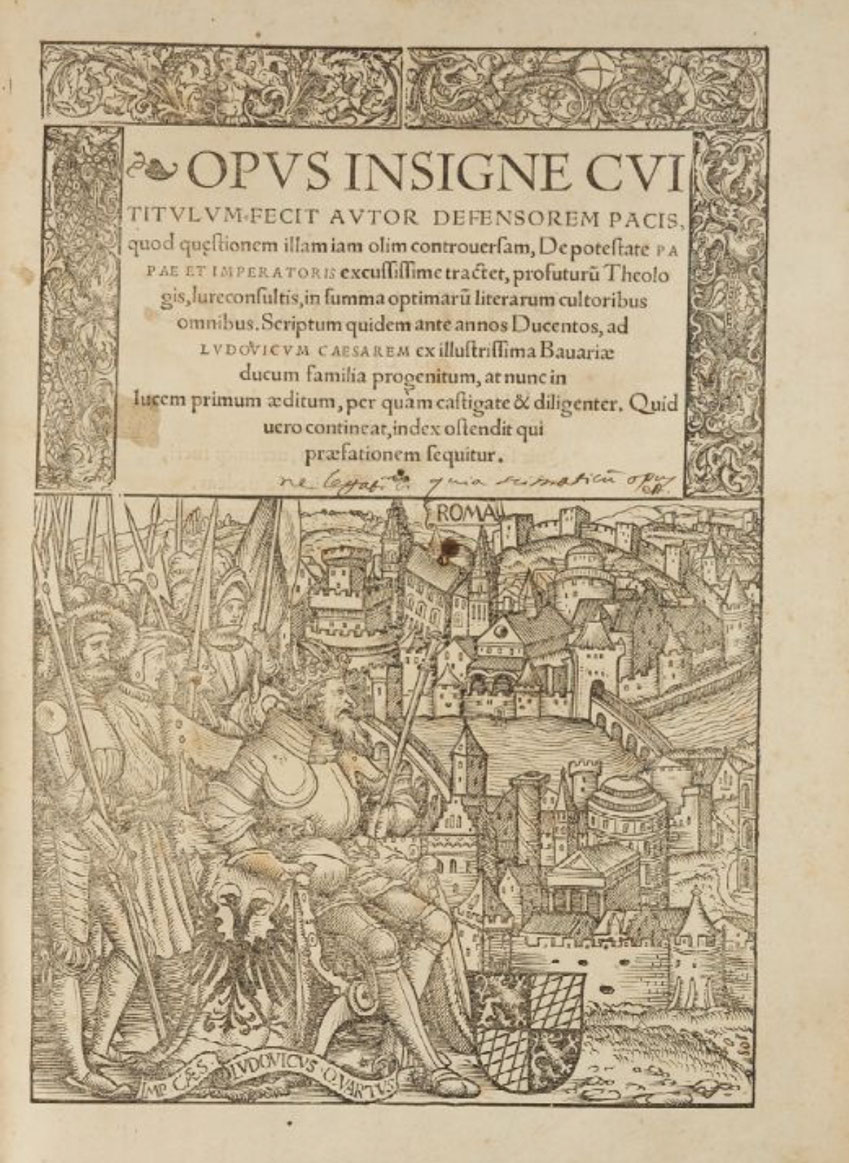

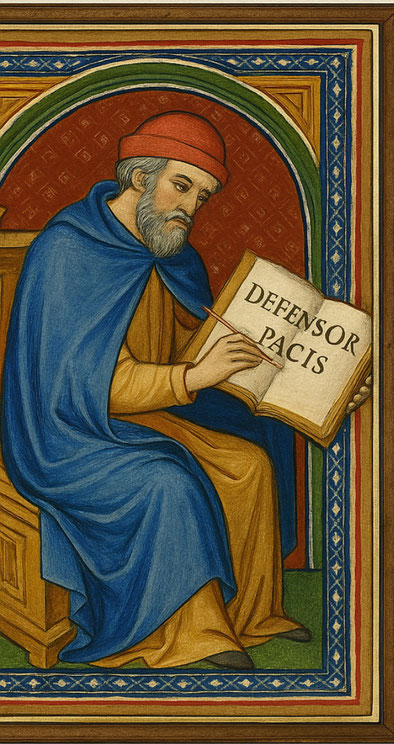

Marsilio nacque a Padova, probabilmente intorno al 1275, in una città che allora non era solo un nodo importante del commercio e della cultura, ma anche un laboratorio politico. Qui, nel cuore del Veneto, si stavano affermando forme nuove di autogoverno: i cittadini, riuniti nel Consilium maius, nominavano un podestà con il compito di garantire la pace tra le diverse fazioni urbane. Non si trattava di utopia, ma di un tentativo concreto di organizzare la convivenza civile al di fuori del dominio feudale e delle pretese della Chiesa. In questo contesto, Marsilio respirò fin da giovane l’idea che la legge non dovesse discendere dall’alto, ma fosse espressione della volontà dei cittadini. Ma è a Parigi, dove si trasferì per proseguire gli studi e dove frequentò ambienti universitari di grande fermento, che Marsilio entrò davvero in contatto con i grandi temi del suo tempo. Il confronto tra il potere del papa e quello dell’imperatore era ormai durissimo. Da una parte Bonifacio VIII, che nel 1302 aveva proclamato la supremazia spirituale e temporale del pontefice con la bolla Unam Sanctam; dall’altra Filippo il Bello, re di Francia, deciso a riaffermare l’indipendenza della monarchia. Marsilio non era un politico né un ecclesiastico, ma un medico e un filosofo: eppure comprese che quella lotta tra corona e tiara stava lacerando la cristianità, e che dietro lo scontro giuridico si celava una domanda più profonda: chi ha il diritto di comandare? Nei circoli universitari parigini, Marsilio conobbe il pensiero di Pietro d’Abano, anch’egli padovano, e le teorie dell’averroismo latino, che proponevano una separazione radicale tra ragione e fede, tra filosofia e teologia. In queste idee trovò ispirazione per elaborare una teoria nuova, destinata a suscitare scandalo: lo Stato, per essere giusto e stabile, deve fondarsi sul consenso dei cittadini. La Chiesa non deve governare, ma soltanto guidare spiritualmente, senza imporre nulla con la forza. Da queste convinzioni nacque, nel 1324, il Defensor pacis: non un semplice trattato, ma una dichiarazione coraggiosa, lucida e anticipatrice. Marsilio sosteneva che solo l’universitas civium ha il potere di fare le leggi e scegliere chi deve governare. Il papa? Nessuna autorità coercitiva, nessun potere sulle cose del mondo. Solo consiglio, non comando. Le sue parole ebbero un’eco immediata e violenta. Papa Giovanni XXII lo accusò di eresia. Il Defensor pacis fu inserito all’Indice dei libri proibiti. Marsilio fu costretto a fuggire, trovando rifugio presso Ludovico il Bavaro, imperatore del Sacro Romano Impero, che ne apprezzava le idee e lo nominò, nel 1328, arcivescovo di Milano. Una nomina più simbolica che effettiva, mai riconosciuta da Roma, ma sufficiente a consolidare la rottura. Marsilio visse gli ultimi anni come consigliere imperiale, tra la Baviera e la corte imperiale, isolato ma fedele alla sua visione. Il Defensor pacis, scritto in latino e pubblicato in forma anonima, iniziò a circolare clandestinamente. Per secoli fu letto in silenzio, copiato a mano, trasmesso in ambienti selezionati, ma la sua fortuna non si spense. Nei secoli successivi, in particolare al tempo della Riforma protestante, l’opera venne riscoperta: Lutero e i suoi seguaci trovarono in Marsilio un alleato ideale nella critica al potere temporale del papato e più tardi, con la nascita degli Stati moderni e delle teorie della sovranità popolare, Marsilio fu letto con occhi nuovi. Senza saperlo, aveva tracciato una via che portava lontano: alla laicità, alla distinzione dei poteri, al primato della legge come volontà generale.

Marsilio da Padova e il Defensor pacis

Il Defensor pacis nasce da una precisa situazione storica e culturale (e questo è bene dirlo per evitare la logica del precorrimento), legata a due contesti politici tra loro molto diversi: Padova e Parigi. Nel primo, Marsilio assiste all’operato di un sistema comunale dove il potere legislativo è affidato al Consilium maius, assemblea rappresentativa della maggioranza dei cittadini, che eleggeva il podestà, titolare del potere esecutivo. Il podestà non era un monarca assoluto, ma un funzionario eletto, il cui compito principale era quello di preservare la pace sociale tra le diverse parti in conflitto. La centralità del concetto di pax emerge chiaramente anche negli statuti padovani, in cui ogni norma è volta a tutelare l’equilibrio civile. In questo contesto, Marsilio assimila l’idea che la sovranità non appartenga a una persona singola, ma alla collettività, all’universitas civium, che nel Defensor pacis diventerà la base teorica della legittimità politica. Nel testo, Marsilio riprende e generalizza il modello padovano: la comunità dei cittadini, titolare della sovranità, elabora le leggi tramite la mediazione dei prudentes, eletti per la loro competenza. Il governante è semplicemente un esecutore delle decisioni collettive, subordinato alla legge.

«La legge è un precetto della moltitudine dei cittadini o della sua parte prevalente, che con l’autorità di tutti comanda e vieta qualcosa per il bene comune della vita civile.» Questo approccio comporta una radicale sottomissione del potere politico alla volontà popolare, intesa come espressione razionale e ordinatrice delle esigenze comuni. Lo Stato nasce per sedare i conflitti, e tra questi non ultimi quelli generati dalle pretese del clero di esercitare una giurisdizione parallela. L’impianto teorico del Defensor pacis si articola anche alla luce dell’influenza dell’averroismo politico, che Marsilio conosce sia attraverso Pietro d’Abano sia attraverso il dialogo con Guglielmo di Occam. In questa prospettiva, si afferma con decisione che la sfera religiosa e quella politica sono due ordini distinti e non sovrapponibili. La religione riguarda la coscienza individuale, la fede personale, mentre la politica si occupa del benessere collettivo. Marsilio è così tra i primi a formulare in maniera sistematica il principio della laicità: «Il papa non ha nessun potere coercitivo o legislativo: il suo ruolo è solo consultivo.».

Dal modello della monarchia francese, Marsilio trae un elemento diverso: la nozione di sovranità autonoma rispetto al potere della Chiesa. Tuttavia, critica l’accentramento assolutistico del potere che caratterizza il regime capetingio, dove il re detiene sia il potere legislativo sia quello esecutivo. In questo caso, la coincidenza delle due funzioni rischia di compromettere l’interesse comune, in quanto la legge non nasce dalla volontà condivisa dei cittadini, ma dall’arbitrio del sovrano. Marsilio intuisce già quello che secoli dopo e in un contesto diversissimo Montesquieu avrebbe formulato come principio della separazione dei poteri: chi governa non deve essere anche legislatore.

La proposta marsiliana si discosta anche dalla tradizione aristotelica, che concepiva la politica come realizzazione di un fine etico supremo e della costituzione ottima. Per Marsilio, invece, la legge nasce dalla necessità pratica di governare una comunità di uomini mossi da desideri contrastanti. Il riferimento alla natura decaduta dell’uomo non è teologico, ma antropologico e politico. La dissolutezza degli organismi politici, infatti, non si comprende attraverso la grazia divina, ma attraverso l’analisi dei comportamenti umani concreti. Come sosterrà secoli dopo Hobbes nel Leviatano, gli uomini tendono all’autoconservazione, e lo Stato nasce per garantire a tutti una «vita sufficiente». Anche per Marsilio, la legge ha come unico fine la realizzazione della pace e della sicurezza pubblica, per cui il padovano ha in mente una concezione funzionale e non etica dello Stato. Il principio ordinatore dell’intera costruzione politica è dunque la volontà collettiva: la pars principians dispone solo in quanto è espressione dell’universitas civium. Ogni autorità è delegata. Ogni potere deve rispondere alla comunità. Da qui deriva la radicale opposizione di Marsilio al dominio ecclesiastico. Il potere spirituale, se si arroga prerogative coercitive, rompe l’equilibrio organico dello Stato e ne compromette l’efficacia. La Chiesa può solo istruire e guidare, ma non imporre né giudicare. Una distinzione centrale del Defensor pacis è infatti quella tra atti intimi e atti transitivi. Gli atti intimi sono quelli della fede, della speranza e della carità, cioè gli atti interiori dell’anima. Essi sono, per definizione, invisibili, liberi, non giudicabili da alcun potere umano. In quanto tali, nessuna autorità può imporsi su di essi, né civile né religiosa. La fede, dice Marsilio, è un atto dell’anima, non un’obbedienza esterna: «La fede non può essere imposta per autorità, poiché consiste in atti intimi dell’anima.».

Gli atti transitivi, invece, sono quelli esteriori: predicare, insegnare, amministrare sacramenti, scomunicare. Questi atti, poiché hanno conseguenze pubbliche, sono soggetti alla legge civile, che ha il compito di regolamentarli per evitare che generino conflitti. La Chiesa può agire su di essi, ma solo senza coercizione, perché non possiede il braccio secolare. Questo impianto porta a un capovolgimento dell’ideologia dominante nel Medioevo, infatti mentre la tradizione scolastica considerava la Chiesa come superiore allo Stato in quanto istituzione divina, Marsilio afferma che il diritto e l’ordine politico nascono dal basso, dal consenso e dalla deliberazione razionale. Tutti i cittadini, se godono dei diritti politici e civili e sanno discernere ciò che è utile alla comunità, possono partecipare al processo legislativo. La scelta dei prudentes, deputati a redigere le leggi, non è un privilegio aristocratico, ma un’espressione dell’universitas civium. La sovranità non è dei pochi, ma dei molti. Marsilio respinge anche l’argomento agostiniano del peccato originale come giustificazione del potere elitario: non la corruzione dell’uomo, ma l’interesse comune è ciò che legittima la legge.

In questo senso, in Marsilio si palesano alcuni nuclei fondamentali del pensiero moderno, in particolare la laicizzazione del diritto, la concezione repubblicana del potere, la centralità del consenso politico. È in questa visione che possiamo cogliere un filo rosso che, pur attraversando interessi e contesti storici differenti, ci riconnette a Machiavelli, a Hobbes, a Rousseau. La politica, finalmente, si libera dalle pastoie teologiche e si fonda sull’autonomia della ragione civile. In un tempo come il nostro, attraversato da conflitti dichiarati e da tensioni latenti, in cui il concetto stesso di pace sembra spesso svuotato di sostanza e strumentalizzato da retoriche ideologiche, la voce di Marsilio da Padova può ancora risuonare con forza e lucidità. Il suo Defensor pacis non è semplicemente un trattato politico medievale, ma un appello razionale a fondare l’ordine civile non sull’autorità imposta o sulla violenza del potere, bensì sulla volontà condivisa, sull’interesse comune e sulla netta separazione tra ciò che attiene alla coscienza individuale e ciò che compete alla vita collettiva. Marsilio ci ricorda che la pace non si costruisce con l’equilibrio del terrore, ma con l’equilibrio delle istituzioni, che solo un potere legittimato dal consenso può garantire stabilmente. In un’epoca in cui religione, politica e diritto tendono nuovamente a confondersi, e in cui la tentazione di riaffermare modelli autoritari si fa più pressante, il filosofo padovano ci invita a vigilare sulla laicità dello Stato, sulla democraticità delle leggi, sul fatto che nessuna autorità, per quanto sacra o millenaria, possa imporsi senza passare attraverso il giudizio razionale della comunità. Forse è proprio questa la lezione più urgente oggi: che la vera pace non è assenza di guerra, ma presenza di giustizia e partecipazione. E che ogni cittadino, come membro dell’universitas civium, ha non solo il diritto ma anche il dovere di contribuire alla costruzione di un ordine politico che non imponga fedi, ma garantisca libertà.

5 agosto 2025

SULLO STESSO TEMA

A.G. Pilotto, Siete per sempre coinvolti

Filippo Lusiani, Inevitabilità ed esclusività della democrazia

Gabriele Zuppa, La democrazia assente

Giacomo Lovison, L'insopportabile superficialità dei politici

Giacomo Lovison, Libertà e diritti senza doveri: l'assurdità della democrazia attuale

Marco Pieretti, La democrazia ignorata