L’esame di immaturità?

Il rifiuto di alcuni studenti di svolgere il colloquio orale degli esami di Stato ha scatenato l’ennesima querelle sulla scuola e sui giovani, che, come sempre, ha assunto toni manichei. È possibile una lettura di quanto accaduto che non sia faziosa e non alimenti le logiche polarizzanti dei social?

Il rifiuto di alcuni studenti di svolgere il colloquio orale dell’esame di maturità ha scatenato l’ennesima querelle sulla scuola, che, come sempre, ha assunto toni manichei. La scuola di oggi, troppo permissiva e indulgente nei confronti dei ragazzi, è stata contrapposta alla scuola di “una volta”, rigida e severa che formava – o meglio addestrava – i futuri cittadini.

A questo scontro ideologico, si è aggiunto un altro, ancora più acceso, in merito alla differenza tra i giovani di oggi, viziati, fannulloni, scansafatiche e irresponsabili, e i giovani di una volta, autonomi e seri.

Sono scesi nell’arena tutti, le persone comuni, ma soprattutto i docenti – in primis i docenti influencer che di queste diatribe fanno il loro pane quotidiano –, gli esperti, scrittori e scrittrici, i politici e lo stesso Ministro dell’Istruzione e del Merito, che minaccia per il prossimo anno la bocciatura per chi adotta simili comportamenti.

In questo marasma, prevalgono le parole d’odio, di disprezzo, di sarcasmo, soprattutto nei confronti dei giovani coinvolti. Ma chi li difende non è da meno nel riservare la stessa medicina per i docenti e la scuola.

Insomma, le solite polemiche, verrebbe da dire, se non fosse che questi toni non fanno altro che acuire l’ormai cronica assenza di dialogo che serpeggia dentro e fuori le istituzioni del nostro Paese.

Non amo entrare nella bolgia dei social, né parteggiare, a maggior ragione quando le varie posizioni hanno il vizio dell’autoreferenzialità. La questione non è schierarsi pro o contro, ma comprendere dove stia andando la scuola e quale tipo di uomo e di donna vogliamo formare.

Il nostro sistema educativo vive un profondo momento di crisi. Al suo interno coesistono in modo contraddittorio due modelli educativi: da una parte quello aziendalista, in ascesa negli ultimi decenni, fa leva sul saper fare, sulla produttività e sull’ideologia neoliberista; dall’altra, in maniera residuale, persiste il vecchio tipo di scuola trasmissivo che mette al centro l’assimilazione passiva dei contenuti disciplinari.

Il primo è incentrato sul concetto di competenza, sull’idea che il saper fare sia essenziale. La scuola deve dare ai giovani gli strumenti per renderli produttivi, flessibili, resilienti. È inutile dire quanto il biologismo sotteso all’orizzonte ideologico della scuola delle competenze tenda più a premere nella direzione di accettare il mondo che di cambiarlo.

Essere competenti per il neoliberismo significa produrre sempre e comunque, sapersi adattare alle logiche perverse del mercato, non porsi domande. Il resiliente dice sì, non si tira mai indietro di fronte alle nuove sfide. Attribuisce solo a se stesso la colpa dei suoi fallimenti.

L’ingresso delle aziende nelle scuole, il PCTO, gli stage, i documenti ministeriali mostrano, neanche troppo velatamente, che questa è la via da seguire.

La scuola italiana non ha però né le strutture, né le capacità, né le competenze, né, per fortuna, la vocazione per assecondare questi imperativi.

I diktat restano nel complesso sulla carta; nelle classi si continua a praticare – parlo in particolare della scuola secondaria di secondo grado – un insegnamento di tipo trasmissivo. Le vestigia della vecchia scuola gentiliana sono ancora lì. Ma si tratta, appunto, di vestigia, se non addirittura di fantasmi. I contenuti sono ridotti a nozioni, pillole di sapere da ingurgitare o, per ricorrere a un’immagine di Nietzsche – cfr. Sull’utilità e il danno della storia per la vita –, a pietre che vanno ingoiate. Devono rumoreggiare un po’, il tempo della verifica scritta o di un’interrogazione, e poi possono essere espulse.

In tutto questo si sono aggiunte nuove dinamiche che qui non ho il tempo di analizzare: la spettacolarizzazione della scuola, il suo ingresso nei social e la retorica dell’apprendimento senza sforzo, piacevole. Come dicevo, tralascio l’argomento che ho affrontato altrove su Gazzetta.

È evidente che tra i due modelli di scuola, quello delle competenze e quello trasmissivo, i punti di contatto sono pochi. Nella scuola italiana il vecchio e il nuovo camminano su binari paralleli che non sembrano destinati a incontrarsi, sia per le ovvie incompatibilità, sia per le forme degeneri (neoliberista e nozionista) che assumono, sia per l’indisponibilità all’ascolto di chi se ne fa portavoce.

Così il docente o l’educatore che esalta le competenze, la didattica laboratoriale, le nuove mirabolanti metodologie proposte dagli esperti guarda dall’alto in basso l’insegnante che si preoccupa ancora dei contenuti; allo stesso modo il docente “trasmissivo”, fiero di appartenere alla resistenza, disprezza il nuovo che avanza e i colleghi che lo propongono come panacea di tutti i mali.

Intanto, il disagio giovanile cresce. La società diventa più complessa; la scuola e in genere gli adulti non sanno più dare spazio alle grandi questioni di senso. I giovani avvertono le difficoltà del proprio tempo, la precarietà, l’assenza di valori e di punti di riferimento. Il loro è un sentire epidermico che non trova nelle aule scolastiche la possibilità di essere approfondito, di elevarsi alla dimensione razionale.

Sballottati da un evento a un altro, da un divertissement a un altro, il tempo del raccoglimento si assottiglia. Le lezioni in aula, le verifiche, le valutazioni si avvicendano rapidamente nel segmento temporale ancora non fagocitato dalla scuola-azienda, che ha bisogno dello spettacolo per promuoversi.

La situazione è borderline. Si oscilla freneticamente tra due forme degeneri di scuola, tra un vecchio rattrappito, che ha perso i lineamenti della saggezza, e un nuovo gonfiato al silicone privo di sostanza, venerato come il vitello d’oro.

Agli studenti si danno messaggi contrastanti: una volta conta il saper fare, un’altra le conoscenze, un’altra ancora saper ripetere quello che il professore ha spiegato il giorno prima, un’altra ancora partecipare attivamente agli innumerevoli eventi organizzati dall’istituzione scolastica.

Al disagio, alla sofferenza e ai dubbi dei nostri studenti, il sistema educativo non solo non dà risposte, ma – aspetto ancora più importante – neanche gli strumenti per provare a comprenderli.

Per essere più precisi qualcosa è stato fatto. È stata inventata una parola magica che il solo pronunciarla dovrebbe risolvere e appianare ogni contrasto: inclusione.

Tuttavia, la politica dell’inclusione inserita e promossa in quel monstrum che è la scuola italiana non ha avuto l’effetto di curarne i mali. Semmai, ha aggiunto una nuova testa: alla scuola delle competenze, del nozionismo e dello spettacolo si è sovrapposta quella dell’inclusione.

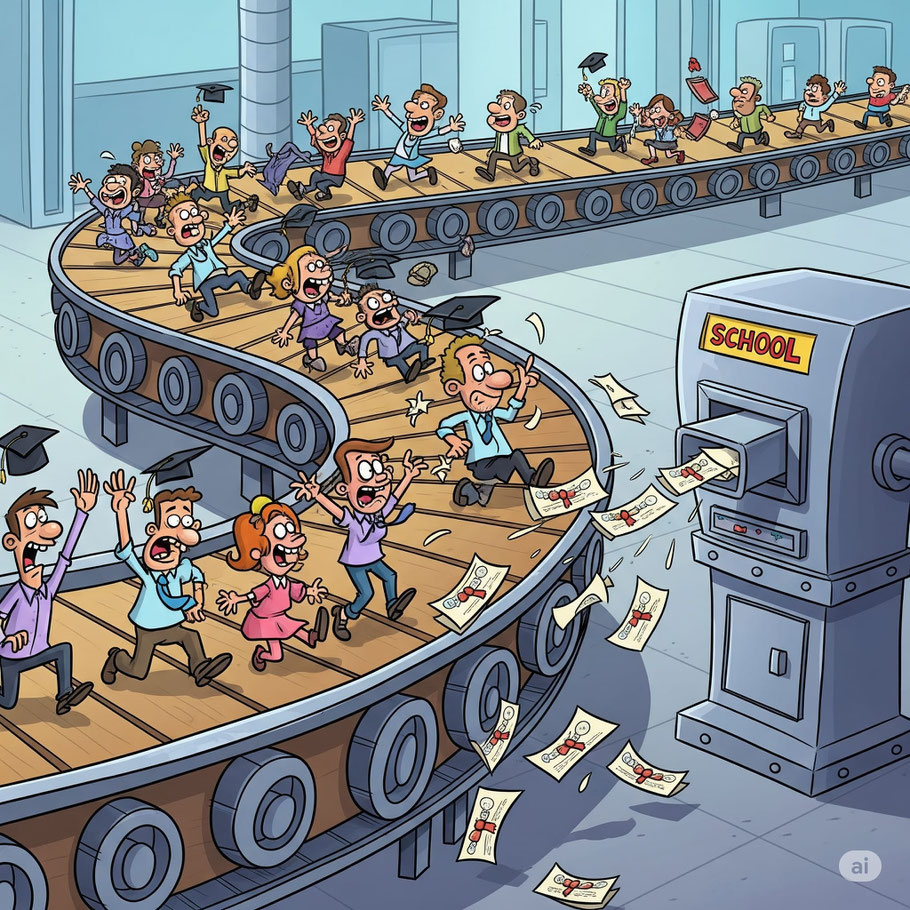

L’effetto sistemico è stato di accelerare la trasformazione della scuola in un “nastro trasportatore”. Condivido le conclusioni di Roberto Contessi:

« La scuola è un nastro trasportatore e i molti deboli percorrono il tunnel della formazione scolastica come palline da flipper. Conseguono ogni anno una sufficienza stentata, oppure studiano a tempo perso e svogliatamente qualche materia da recuperare o, peggio, risultano avere voti gonfiati, senza nessuno che valuti con chiarezza, rigore e metodo cosa sanno fare. Il sistema scolastico così li inganna, confermando semplicemente le loro carenze, e questo accade perché non può decretare il proprio fallimento, non può ammettere di promuovere solo capacità e talenti di natura, né riconoscere di non avere una strategia forte e consolidata nei confronti dei meno dotati. […] Questo percorso low quality si basa sulla connivenza di tutte le componenti in campo: esiste un patto del silenzio diffuso tra professori, presidi, alunni e genitori, che concordemente accettano la realtà del “titolo di studio popolare”. » (R. Contessi, Scuola di classe)

Il disagio e la diversità sono esorcizzati con etichette, con piani didattici personalizzati (in gergo i PDP), che nella maggioranza dei casi si risolvono in una procedura burocratica fine a se stessa.

Dove invece il disagio è più nascosto e latente si fa finta di nulla, si va dritti per la solita strada. Del resto, il «titolo di studio popolare» è ormai alla portata di tutti. Sono passati i tempi in cui si doveva sudare per avere una sufficienza. I tempi in cui fioccavano i “3” e i “-1” come se nulla fosse.

E arriviamo al punto da cui siamo partiti, al fatto di cronaca che sta incendiando per qualche giorno i social per poi presto rifluire nella consueta indifferenza.

Che altro vogliono questi studenti che si rifiutano di sostenere il colloquio orale? Non bastano tutte le agevolazioni e le facilitazioni che hanno? Cosa hanno da lamentarsi?

“Eh, ai miei tempi…”. E sì, ai nostri tempi la scuola era ancora qualcosa, nel bene e nel male – forse più nel male che nel bene. Aveva qualcosa da dare.

Oggi la scuola è quello che Peter Sloterdijk definisce lucidamente un selfish system:

« La scuola si è trasformata in un vuoto selfish system, che si orienta esclusivamente alle norme del proprio settore. Essa produce insegnanti che ormai rammentano solo insegnanti, materie di studio che ormai rammentano solo materie di studio, scolari che ormai rammentano solo scolari. […] La conseguenza è che nella seconda, terza generazione vi saranno quasi esclusivamente insegnanti, donne e uomini, intenti ormai a celebrare solamente l’autoreferenzialità della lezione. » (P. Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita)

La scuola tende a chiudersi nell’autoreferenzialità. Le varie istituzioni scolastiche si autocelebrano, decantano le magnifiche sorti e progressive; mostrano i numeri: gli iscritti, i cento e i cento e lode. Un po’ ovunque si giubila per le cifre, segno inequivocabile del “tutto va bene”.

Eppure, altri dati e una percezione diffusa parlano della crescita dell’analfabetismo funzionale (cfr. risultati INVALSI), dell’aumento tra i giovani di disturbi dell’ansia e depressivi, dei suicidi, degli atti di violenza gratuita e incontrollata.

Anche nelle classi, chi insegna e conserva ancora un minimo di sensibilità sa che le cose non vanno affatto bene. Non solo perché episodi da parte degli studenti di autolesionismo e di violenza verso i docenti o verso i compagni sono ormai frequenti, sebbene facciano notizia quelli più eclatanti.

Basta guardarli un attimo negli occhi per capire che le zone d’ombra sono molte. Nei loro sguardi si legge noia, rabbia, frustrazione, tristezza, angoscia. Non c’è tempo però per ascoltarli; è ad altri, agli esperti (gli psicologi), che bisogna demandare il compito. Ma, a ben guardare, le loro emozioni sono umane, troppo umane, non hanno in sé nulla di patologico. Sono probabilmente le stesse emozioni che provano la maggioranza dei docenti quando entrano in classe. Non sempre, certo, come non sempre gli studenti esprimono emozioni negative. Tuttavia, non dobbiamo stordirci con la narrazione della scuola felice dove regna l’empatia, l’inclusione e il desiderio di apprendere, dove gli insegnanti sono amorevoli e gli studenti curiosi e attenti. Lasciamo queste favolette a chi fa marketing e sogna mondi distopici.

Ora, se la situazione del nostro sistema scolastico è quella di un selfish system che non prepara a nulla (né al lavoro, né alla vita); se il nostro sistema scolastico non dispensa – come un tempo – nemmeno un surplus di cultura (la famosa “cultura generale”) che potrebbe un giorno, per vie tortuose e imprevedibili, tornare utile; ebbene, se questo è lo stato di cose, sorprende che uno studente o una studentessa possa boicottare gli esami di Stato?

Oltre il “pezzo di carta” cosa sta consegnando la scuola ai futuri cittadini?

Competenze scadenti, scarse abilità, nozionismi tristi come paesaggi lunari, praticamente nessuno strumento cognitivo e affettivo per comprendere sé, gli altri e il mondo.

Secondo voi – mi rivolgo a noi adulti (genitori, docenti, formatori, esperti di vario genere, politici) – gli studenti non avvertono il vuoto del nostro sistema educativo?

Lo sentono, come percepiscono il vuoto della nostra società, la povertà del nostro Zeitgeist (spirito del tempo). Non abbiamo dato loro risorse adeguate per interrogare il presente e per cambiarlo. Anzi, facciamo di tutto per di-vertirli (nell’accezione comune e pascaliana del termine). Li distraiamo con i social, con gli smartphone super performanti, con i videogiochi; ne alimentiamo le dipendenze di ogni genere.

Qualcuno di loro però protesta ancora; di tanto in tanto denunciano le devastazioni della guerra, il cambiamento climatico, lo sfruttamento dei lavoratori. Alcuni provano perfino a esprimere il proprio disagio nei confronti di una scuola che ha rinunciato a formare, perché non sa cosa vuole.

Come dicevo, tutto resta epidermico e quindi estemporaneo. Non abbiamo dato i mezzi per scandagliare questo malessere, per smascherare le nostre menzogne e ipocrisie. Poi ci sono i social, che tritano ogni notizia nella macchina algoritmica dello spettacolo: si monta, si semplifica, si polarizza, si diluisce, si passa ad altro.

Tuttavia, l’irritazione profonda e il livore di noi adulti di fronte a queste esternazioni inconsulte sono come il ritorno del rimosso: il sintomo di un sistema educativo (scolastico e genitoriale) che ha fallito.

Da dove ripartire?

Non vi sono rimedi salvifici. Un buon inizio potrebbe essere ripartire dai valori che Socrate mette al centro della dialettica. Prima di intraprendere un dialogo, Socrate esige dai propri interlocutori e da se stesso benevolenza, franchezza (parresia) e coerenza.

Ecco, direi che dovremmo in prima istanza imparare a essere coerenti. Il nostro sistema educativo è dissociato. Proviamo a riformulare in modo chiaro a noi stessi cosa vogliamo per le future generazioni e cerchiamo di essere coerenti. Non possiamo pretendere dai giovani coerenza quando noi adulti siamo i primi a essere incoerenti, a non avere un telos educativo condiviso.

Impariamo a essere “franchi”. Non imbrigliamo i nostri educatori nel politicamente corretto, non chiediamo di illudere i giovani con i titoli a buon mercato e il “tutto va bene”. Esercitiamo la parresia, siamo sinceri con noi stessi e con gli alunni su ciò che siamo, su ciò che speriamo. Ai nostri giovani chiediamo la stessa franchezza, che dicano quello che pensano senza remore.

Ma la coerenza e la franchezza devono trovare il loro raccordo nella benevolenza. Non vi è paideia senza benevolenza, se non aspiriamo al bene. Un bene che non consiste nella ricchezza, nel successo, nel piacere del consumo sfrenato. Un bene che non coincide con un addestramento efficace alle logiche illogiche di un capitalismo crudele e senza regole.

L’unico bene che dovrebbe mettere al centro la nostra scuola è l’eudemonia, la felicità del singolo nella felicità della comunità. Dovremmo recuperare il senso della verticalità, dell’elevazione, così forte nel mondo antico e che oggi sembra purtroppo perduto.

Ancora Sloterdijk afferma:

« Volendo riassumere in un’unica frase la differenza essenziale tra il mondo moderno e quello antico, e definire con la stessa frase entrambe quelle condizioni del mondo, bisognerebbe dire: moderna è l’epoca che ha indotto la massima mobilitazione delle forze umane sotto il segno del lavoro e della produzione, mentre antichi si dicono tutti quei modi di vivere nei quali la mobilitazione estrema si verifica in nome dell’esercizio e della perfezione. » (Ivi)

Nelle nostre scuole l’esercizio è un compito da risolvere, la perfezione è essere performanti. Nel mondo antico, l’esercizio è ascesi, desiderio di elevarsi, di essere virtuosi, eccellenti. La perfezione è l’adesione a uno stile di vita che riempia di senso l’esistenza. Le domande che Socrate poneva ai giovani erano “quale tipo di vita vuoi vivere?”, “qual è la vita migliore?”, “quale è la direzione della tua esistenza?”.

Forse dovremmo iniziare a porle più spesso a noi stessi e ai nostri studenti per restituire un volto umano al sistema educativo.

13 luglio 2025