Otto questioni chiave per un piano ecosocialista democratico

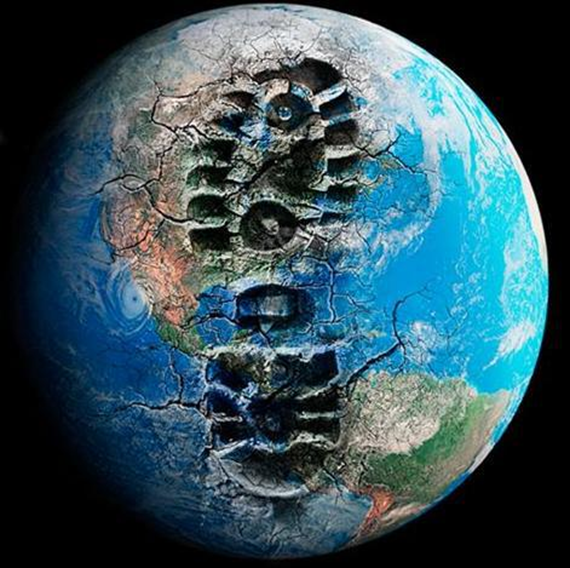

Una radicata mobilitazione sociale che utilizza la critica marxista e la riflessione ecologica, con l’obiettivo di coniugare lotta sociale e lotta ecologica, per costruire una società ecosolidale, sostenibile e più giusta

Daniel Tanuro è un ingegnere agricolo belga, un ecologista che si batte contro il cambiamento climatico e la conseguente catastrofe ecologica, uno dei grandi teorici dell’ecosocialismo. È convinto che il capitalismo sia incompatibile con l’ecologia e che sia necessario e urgente un reale cambiamento economico, sociale e politico in tutti i Paesi del mondo, con, all’orizzonte, i reali bisogni di tutti gli esseri umani.

Nel suo saggio ''È troppo tardi per essere pessimisti'' descrive l’Antropocene, termine proposto per designare l'attuale epoca geologica, per poi indicare la strada, per mezzo di fondati suggerimenti, per la realizzazione di una società che si avvicini il più possibile a emissioni prossime allo zero. Egli lo fa, più precisamente, descrivendo i modelli di scienza attuali e il loro coinvolgimento ideologico e, pure, le responsabilità della politica liberale, la quale, a suo parere, porta acqua al capitalismo verde.

Sostiene che sia necessario cambiare il sistema e affrontare il capitalismo che sta portando l'umanità al disastro. La vera alternativa è, a suo parere, l’utilizzo della critica marxista che ritiene imprescindibile per un progetto socio-politico e ambientale da approfondire e ampliare.

Il saggio andrebbe letto nella sua interezza, anche se, in questo articolo, intendo soffermarmi sulle indicazioni che dà per fermare la catastrofe ecologica in atto, costruendo, così, un modello economico e sociale che riunisce i valori qualitativi a cui si richiamano il socialismo e l’ecologia.

Riprende il concetto ''ecosocialisme'' dal filosofo francese Michael Lowy, cioè la costruzione, come egli scrive di:

«[...] una società che abolisca la distinzione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale. Una società organizzata in comunità autogestite, coordinate in modo flessibile e democratico da delegati e delegate volontari e revocabili. Una società che ha il controllo del tempo e in cui la vera ricchezza dell’essere umano è data dal pensiero e dai rapporti sociali, dalla cooperazione, dal gioco, dall’amore e dalla cura ».

Si richiama a quanto K. Marx e F. Engels scrivevano nell’Ideologia tedesca a proposito del comunismo, del socialismo e dell'umanesimo. Ma egli fa emergere, soprattutto, la loro riflessione su quanto pensiero, comportamenti e desideri siano condizionati dalle relazioni sociali.

A tal proposito, fa riferimento all’ecologia sociale di Murray Bookchin, filosofo ecologista statunitense che si è soffermato nei suoi saggi, tra cui L’ecologia della libertà, sulla distruzione della natura, nella critica al capitalismo e dando vita tutta ad una riflessione secondo cui non è possibile risolvere la crisi ecologica senza risolvere la crisi sociale.

Ma il nostro autore si addentra ancor di più nella questione, integrando il pensiero di M. Bookchin con quello del filosofo tedesco Walter Benjamin, nella critica alla modernità, alla società capitalistica e nel rifiuto di un concetto di storia finalizzato al progresso. Propone di organizzare una profonda mobilitazione sociale, in modo da congiungere lotta sociale e lotta ecologica, a livello globale, per conquistare il potere politico e costruire una società più giusta.

Scrive, infatti, che:

« Affrontare le terribili e urgenti sfide odierne richiede un piano di transizione locale, nazionale, regionale e globale. Le misure immediate da adottare con urgenza riguardano tutti i settori della vita sociale ed economica… Devono risponder non solo alla sfida clima/energia ma anche alla sfida della biodiversità, garantire la giustizia sociale e l’occupazione, rispettando il principio della differenziazione delle responsabilità tra nord e sud. Naturalmente nulla di tutto ciò sarà possibile, egli continua, senza un profondo movimento di autoattività, autorganizzazione e autoresponsabilità da parte della maggioranza sociale; ma per fermare il disastro è necessario coordinare un insieme molto complesso di politiche. Ciò comporta inevitabilmente una pianificazione, e quindi una conquista del potere politico volta a sostituire lo stato capitalista con uno stato nelle mani degli sfruttati e degli oppressi ».

Sottolinea che è necessario prevedere ed evitare il rischio di una burocrazia che ristabilisca i suoi privilegi e si impadronisca del potere, completando il suo discorso proponendo un'efficace programma di obiettivi e pratiche democratiche da realizzare:

« Occorre avere un’agenda completa per i diritti democratici, il pluralismo politico e il libero confronto di idee tra tutte le forze che aderiscono al nuovo paradigma. Questo programma rimarrà lettera morta se non sarà tradotto in pratiche coerenti all’interno dei movimenti sociali e delle organizzazioni politiche coinvolte ».

Importante è la sua idea di pianificazione di un progetto pubblico ed ecologico al fine di ridurre la produzione complessiva, come condizione di base per il successo del piano ecologico. Questo darebbe certamente una prospettiva credibile e concreta di reale benessere alla totalità della popolazione, in ogni regione del mondo e per tutte le categorie di oppressi.

Ritiene necessario che:

« Al vincolo ecologico, venga aggiunto un forte vincolo sociale, per cui pur riducendo la lavorazione e il trasporto dei materiali il piano deve comunque arrivare a soddisfare la domanda di beni e servizi primari, il che implica necessariamente una forte redistribuzione della ricchezza e un profondo riorientamento dell’apparato produttivo […] La mobilitazione, la sensibilizzazione, la responsabilizzazione, l’empowerment, l’autoattività e il diritto al controllo da parte di tutte e tutti a livello globale, regionale, nazionale e locale, sono condizioni per il successo del piano ecologico che non possono essere soddisfatte se il piano non viene sviluppato e ridiscusso in modo approfondito dai gruppi sociali a tutti i livelli e in tutti i territori, nei luoghi dove le persone vivono e lavorano ».

Democrazia e decentramento, lotta contro i fenomeni burocratici e pianificazione su scala mondiale sono le idee guida. Senza dimenticare che le tecnologie delle energie rinnovabili, a suo parere, aiutano in questa opera per la loro capacità di decentramento nell’attuazione e nella gestione a livello di comunità. Democrazia della conoscenza e democrazia economica, diritto a manifestare e riduzione radicale dell’orario di lavoro, senza perdita di retribuzione, e coordinamento a livello delle principali regioni geografiche sono requisiti essenziali del progetto.

Nel saggio illustra le questioni chiave per un piano ecosocialista democratico, il cui obiettivo è:

« Spezzare il produttivismo capitalista attaccandolo alla radice, ovvero la concorrenza per il massimo profitto attraverso il massimo sfruttamento, che produce anche la massima distruzione sociale ed ecologica »

Innanzitutto, come prevede questo progetto, si devono smantellare i monopoli nel settore dell'energia, dell'agroalimentare in senso lato e della finanza. La socializzazione di questi settori, senza compensazioni o acquisizioni, è fondamentale per reperire le risorse necessarie per la transizione e per ottenere l’obiettivo dello zero emissioni entro il 2050.

Allo stesso tempo, la socializzazione deve andare di pari passo con il decentramento, in modo che l’attività concreta sia nelle mani delle comunità locali e risponda veramente ai loro interessi. Nel caso dell’energia ciò può avvenire attraverso la creazione di un servizio energetico nazionale che distribuisca le risorse tra le agenzie locali e che sia integrato in un servizio regionale (europeo, nordafricano, sudamericano, ecc.).

Nel campo dell’agricoltura e della pesca, l’autore sostiene la necessità di affermare il principio di sovranità alimentare. Ciò significa superare l’idea che il cibo sia soltanto una merce, la cui produzione e distribuzione siano regolate dalle logiche di mercato. Al contrario, occorre riconoscere il cibo come bene sociale, strettamente legato a pratiche collettive di produzione, consumo e condivisione, e quindi sottratto a meccanismi puramente economici che ne distorcono l’accesso e la qualità.

In quest’ottica, diventa fondamentale un’analisi critica delle filiere produttive e dei trasporti, con la redazione di un inventario che identifichi attività superflue o dannose per la salute e l’ambiente, con l’obiettivo di eliminarle. Parallelamente, è necessaria una normativa severa che non si limiti a promuovere l’efficienza energetica, ma che disciplini l’intero ciclo di vita dei beni: dalla durata alla possibilità di riparazione, fino al loro completo riciclo. In altre parole, i prodotti devono essere concepiti per durare, essere riutilizzati e reintegrati nel sistema produttivo, riducendo sprechi e obsolescenza programmata.

Un piano ecosocialista democratico, per l’autore, deve porsi come obiettivo il benessere collettivo, affrontando questioni strutturali e non marginali. Tra queste, la priorità è riparare le ingiustizie storiche: ciò significa affrontare i danni causati dal colonialismo e dal neocolonialismo, porre fine alle guerre imperialiste e cancellare il debito che grava sui Paesi del Sud globale. Solo così si potrà dare concretezza al principio delle responsabilità e capacità differenziate, rifiutando soluzioni di facciata come i meccanismi di compensazione del carbonio o della biodiversità, che spesso legittimano nuove disuguaglianze. Infine, il progetto ecosocialista include la libertà di circolazione e di insediamento per i migranti, nonché il riconoscimento dei diritti delle popolazioni e delle comunità indigene sulle proprie risorse. Per Tanuro, una transizione ecologica autentica non può prescindere dalla giustizia sociale e dalla redistribuzione del potere, a livello locale e globale.

Un altro pilastro del progetto ecosocialista proposto dall’autore è l’avvio di un’ampia riforma fiscale e patrimoniale, capace di riequilibrare le profonde disuguaglianze economiche e di restituire il controllo delle risorse alla collettività. Tale riforma prevede innanzitutto l’abolizione del segreto bancario e l’istituzione di un catasto dei patrimoni, strumenti indispensabili per rendere trasparente la ricchezza e impedirne l’occultamento. A ciò si affianca la tassazione dei movimenti di capitale e l’eliminazione dei paradisi fiscali, misure necessarie per frenare la speculazione e recuperare risorse oggi sottratte al bene comune.

L’autore propone inoltre un’imposta straordinariamente elevata sui grandi patrimoni, insieme a una tassazione uniforme delle multinazionali, così da evitare pratiche di elusione e garantire un contributo equo da parte degli attori economici più potenti. Sul piano dei beni comuni e delle risorse naturali, suggerisce il divieto di brevettare organismi viventi, per impedire che la biodiversità diventi merce, e il trasferimento di tutte le foreste al pubblico dominio, riconoscendole come patrimonio collettivo da proteggere e gestire in funzione ecologica e sociale.

Pone a fondamento del progetto la risoluzione della questione femminile con il riconoscimento del ruolo chiave della riproduzione sociale, la garanzia del diritto delle donne a controllare la propria fertilità (anche attraverso l’interruzione volontaria della gravidanza), l’attuazione di un settore di cura personale socializzato e la condivisione dei lavori domestici, eliminando ogni forma di discriminazione. Si dovrebbe assicurare a tutte e tutti un lavoro umanamente dignitoso, socialmente ed ecologicamente utile, con ripartizione del lavoro necessario tra vari soggetti, senza perdita di retribuzione; l'obiettivo è pure quello di sviluppare il settore pubblico/para-pubblico e programmi collettivi di formazione/riqualificazione della forza lavoro dei settori inquinanti, sotto il controllo degli interessati.

Con la realizzazione di sistemi di sicurezza sociale di qualità si garantirebbero a tutti un’assistenza sanitaria di alto livello, un reddito sostitutivo in caso di disoccupazione e pensioni decenti. È necessaria, per realizzare questi obiettivi, una lotta culturale contro il denaro, l’estensione dei servizi pubblici e parapubblici gratuiti, non solo nel campo della cura della persona ma anche in quello della mobilità, dell’abitazione, dell’energia, dell’acqua e dell’istruzione.

La sovranità alimentare e il cibo richiedono, in particolare, una riforma agraria, la sostituzione dell’agroindustria con l’agroecologia contadina, la sostituzione dell’industria della carne con la zootecnia di comunità che garantisce agli animali una vita degna e la sostituzione della pesca industriale con la pesca su piccola scala.

Per prendersi cura degli ecosistemi, l’autore individua la necessità di costruire un settore non di mercato, radicato a livello territoriale, che sia fondato non solo sulle conoscenze scientifiche, ma anche sui saperi popolari, in particolare quelli delle contadine e dei contadini, delle donne e delle comunità indigene. Questa prospettiva amplia il concetto stesso di gestione ecologica, poiché riconosce che la cura della natura non può essere affidata esclusivamente alla tecnocrazia o alla logica di mercato, ma deve nascere da un dialogo tra saperi diversi, capace di restituire centralità a chi quotidianamente vive in relazione con l’ambiente.

Il saggio si chiude con una riflessione di carattere generale che dà senso a tutto il percorso argomentativo: la lotta per la giustizia climatica ed ecologica non è distinta dalla lotta sociale. Si tratta, in ultima analisi, di un’unica battaglia, volta a contrastare un modello di produzione, distribuzione e consumo che sfrutta ed esaurisce le due fonti fondamentali di ogni ricchezza: l’essere umano e la natura. Solo unendo giustizia sociale ed equilibrio ecologico diventa possibile immaginare una trasformazione radicale e duratura.

26 agosto 2025

SULLO STESSO TEMA

T. Catucci, Neoliberalismo: nascita ed evoluzione di una razionalità di governo che ha conquistato il mondo

A.G. Pilotto, Individualismo, neoliberismo e crisi climatica

DELLO STESSO AUTORE

Un invito a riflettere sulla guerra in Ucraina e sulle altre del nostro tempo

Francesco Fiorentino e l'empirismo di Vincenzo De Grazia

Il panteismo di Bruno attraverso gli occhi di Fiorentino

Naturalismo e idealismo nel saggio sul Telesio di Francesco Fiorentino

Il neokantismo di Francesco Fiorentino

La filosofia del rinascimento nel saggio sul "Pomponazzi" di Francesco Fiorentino

L