Lo strano caso del professore John R. Searle

La recente scomparsa di John R. Searle ha poco scosso i social. “Filosofi” e “divulgatori” influencer non ne hanno parlato: nessun reel commemorativo, nessuna breve spiegazione in “un minuto” dei concetti chiave, nessun elenco dei libri “indispensabili” da leggere. Insomma, la macchina della cultura-social è rimasta ferma o non ha creato contenuti abbastanza virali. Semplice dimenticanza? Lo strano del caso del professore John R. Searle merita un’indagine accurata.

Una delle domande tradizionali dei docenti di filosofia nei corsi per neofiti – penso soprattutto al contesto liceale – è “Cos’è la filosofia?”. Un quesito importante, quasi obbligatorio, che del resto ogni grande filosofo si è posto. È noto, la filosofia non è una disciplina come le altre, i suoi confini non sono ben delineati. È come uno Stato federale dove regna la guerra civile. Kant la paragonava a un’arena, dove i filosofi si danno battaglia in singolar tenzone. Ma è forse un’immagine troppo romantica. Un filosofo non è mai solo: anche senza volerlo crea un seguito, un orientamento, fa scuola.

Entrare nel dibattito sull’essenza della filosofia significa partecipare a un conflitto dove i vincitori e i vinti non sono mai chiari. Ci si schiera, si fa una scelta di campo e si “lotta” per una certa definizione di filosofia.

Eppure, è realmente questa la strada da seguire? È dalla filosofia o dai filosofi che bisogna partire?

Anche se meno ambiziosa, nella nostra società liquida, dove le identità politiche, professionali, di classe e di genere sono sempre più fluide, non sarebbe forse più interessante chiedersi “chi è il filosofo?”.

D’altra parte se il primo quesito “cos’è la filosofia?” suscita aspre polemiche astratte – non lontane dalle discussioni teologiche dei dottori medievali –, il secondo smuove le passioni e le ambizioni. Chi può “fregiarsi” del titolo di filosofo? Chi è il “vero” filosofo? È filosofo colui che è acclamato come tale dalle masse, chi gode di un largo seguito sui social, chi pubblica testi “detti” di filosofia con i grandi marchi editoriali o chi insegna nelle università, è specialista di alcuni pensatori e ha numerose pubblicazioni nelle riviste indicizzate dall’Anvur (l’Agenzia nazionale che valuta la ricerca)?

Si potrebbe dire che si passa dalla “padella nella brace”: dal dissertare polemicamente allo scannarsi per il “tozzo di pane”, per un “nome” cui dovrebbero corrispondere ossequioso rispetto e legittime onorificenze.

Sembrerebbe meglio chiuderla qui, a meno che non si cambi prospettiva e si provi ad abbandonare il conflitto intestino per dedicarsi a un’attività poco adrenalinica: l’antropologia del filosofo. Sia chiaro, non è un refuso: non volevo dire “antropologia filosofica”, ma proprio “antropologia del filosofo”.

Se l’antropologia studia le dinamiche e lo sviluppo dei comportamenti dell’uomo nella società, l’antropologia del filosofo indaga l’evoluzione storica e sociale della figura del filosofo. All’antropologo del filosofo non preme rispondere alla domanda “cos’è la filosofia?”, ma comprendere i pensieri, le parole e le azioni degli esseri umani che nel corso del tempo si sono definiti o sono stati definiti “filosofi”.

L’antropologo del filosofo, come l’antropologo, ragiona sui reperti, sulle testimonianze, sui fatti e prova a fare deduzioni. Ha l’anima dell’investigatore: non ama il caos, lo scontro corpo a corpo. Preferisce passare ore a raccogliere reperti e indizi.

Un evento che non passerebbe sotto silenzio al nostro esperto è lo strano caso del professore John R. Searle. Un “filosofo” – acclamato e riconosciuto dalle istituzioni accademiche come tale – è deceduto il 17 settembre del 2025 e l’evento ha avuto poca o nessuna risonanza sui social.

Quasi totale assenza di post o reel, nessun influencer divulgatore di grido ne ha parlato, neanche i cosiddetti “filosofi influencer”. Nella rete dei follower di temi filosofici non è apparso praticamente nulla e comunque nulla che sia stato ripostato fino al punto di acquisire una certa viralità.

Dire che è stato un caso, che il filosofo è americano e per questo poco noto, sarebbe sbrigativo, perché sui social culturali la mania esterofila è molto diffusa. Si potrebbe anche pensare che il silenzio sia dovuto alle accuse mosse contro di lui per molestie e aggressioni sessuali. Se il punto fosse questo, allora, per le dinamiche proprie del web, sarebbe stato plausibile osservare diversi contenuti sulla figura dell’ambiguo professore, filosofo rinomato ma di dubbio profilo morale.

Vi è qualcosa in più che non può essere archiviato. Il silenzio intorno a Searle è sintomo di un processo più profondo, di un mutamento nella figura del filosofo. Per coglierlo è necessario cominciare dal mondo antico.

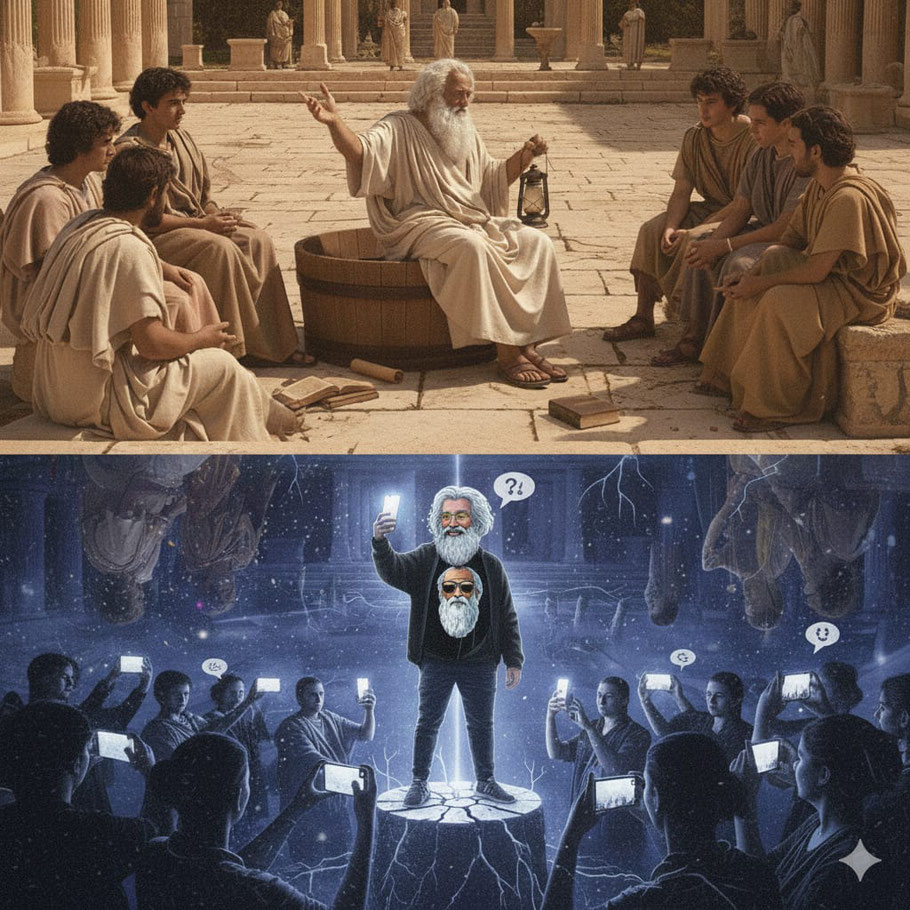

Il filosofo “asceta”

Nella Grecia antica, il filosofo è colui che aderisce a un certo stile di vita. Essere filosofi significa convertire il proprio sguardo, trasformare la maniera di vivere, seguendo i due celebri motti delfici: “conosci te stesso” e “nulla di troppo”. Il filosofo antico aspira a una conoscenza capace di cambiare la vita, di elevarlo, di guidarlo verso il controllo di sé e la misura nell’agire. Egli è animato dal senso della verticalità; per usare un’espressione di Peter Sloterdijk, si inerpica sul “monte dell’improbabile” (cfr. P. Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita).

In Caratteri filosofici Peter Sloterdijk prende Platone come esempio di questo tipo di filosofo:

« Nella sua ottimistica infanzia, l’educazione filosofica intendeva operare niente meno che una trasformazione dell’anima o dello spirito degli individui; si proponeva di tramutare confusi bimbi di città in maturi cittadini del mondo, barbari interni in civilizzati abitanti dell’impero, ebbri detentori di opinioni in temperanti amici del sapere, schiavi malinconici delle passioni in persone capaci di un sereno autocontrollo. All’esordio della pedagogia europea c’è stato un tempo in cui la parola scuola aveva abitualmente il significato di scuola della raffinatezza. Di quest’ambizione insita nel progetto filosofico originario la moderna espressione educazione restituisce appena qualcosa; nemmeno la concezione che attualmente abbiamo della filosofia – se con ciò s’intende il funzionamento di una facoltà piuttosto scontrosa e i discorsi senza fine di una subcultura d’invidiosi atleti del pensiero – riesce a evocare la solenne serietà del piano platonico: prendere le mosse da una scuola capace di ridefinire il senso dell’essere uomini » (P. Sloterdijk, Caratteri filosofici)

Nel filosofare antico la dimensione della paideia è essenziale; con il proprio esempio il filosofo incarna un modello da seguire. Il vero filosofo è colui che indica la strada per ascendere alla virtù, mostra la via che passa per l’autocontrollo, per l’autonomia e per la libertà dalle passioni, conducendo all’eudemonia. Il percorso indicato non è sempre lo stesso: Platone ne indica uno, Aristotele un altro, i cinici un altro ancora, e via di seguito. Ma ogni “scuola” filosofica sviluppa un’antropotecnica – riprendo ancora un concetto caro a Peter Sloterdijk – verticale, un insieme di esercizi da praticare quotidianamente per migliorare se stessi.

Pensata in questi termini la figura del filosofo, il nesso con la presenza di una produzione scritta si fa labile. Nel mondo antico la stesura di opere filosofiche non è una condizione né necessaria né sufficiente per essere filosofi, mentre l’adesione coerente e piena a uno stile di vita filosofico (stoico, cinico, epicureo, ecc.) è condizione necessaria e sufficiente per essere chiamati filosofi – dunque anche in assenza di una produzione scritta.

Riporto a titolo di esempio quest’aneddoto su Diogene il cinico. Il filosofo rispose così all’allievo Egesia che insisteva per voler leggere le sue opere:

« Sei sciocco, Egesia […] i fichi secchi li preferisci reali, non dipinti, ma la tua pratica di vita vuoi farla sui libri e non nella realtà quotidiana » (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi)

Il messaggio è chiaro: non è sui libri che si apprende a filosofare, ma nell’esercitare ogni giorno una certa arte di vivere.

Senza dubbio nell’Accademia e nel Liceo e in parte anche nel Giardino o nella Stoà, la conoscenza, cioè il momento “dogmatico” (dottrinale), è rilevante. Ma è funzionale all’ascesi – all’esercizio –, alla pratica di vita. È quest’ultima a conferirgli senso e valore.

Il filosofo universitario

Con l’avvento del cristianesimo – seguo qui parzialmente la traccia storiografica delineata da Pierre Hadot – si impone un’unica forma di ascetica. Si passa dalle molteplici antropotecniche del mondo antico, all’unica antropotecnica indicata dalla religione cristiana. Non che all’interno di questa non vi siano delle varianti significative, ma il quadro si è sicuramente ridotto. La filosofia è privata della sua funzione di arte di vivere, subordinandosi alla teologia.

Con la secolarizzazione della società, la filosofia si libera dalla sua funzione ancillare. Tuttavia tende sempre più ad autorappresentarsi come un sapere specialistico. La filosofia come arte di vivere non sparisce del tutto – si pensi ad esempio a Montaigne e i moralisti francesi –; si può dire però che filosofare sia in primis un’attività tecnica per addetti ai lavori.

Si arriva gradualmente alla «subcultura di invidiosi atleti del pensiero». Per cogliere appieno il significato dell’espressione di Sloterdijk, bisogna vedere dove conduce il processo. Ebbene, la risposta è semplice: alla nascita del professore e, in particolare, del filosofo universitario:

« Se guardiamo indietro alla figura del professore universitario della vecchia Europa, salta subito agli occhi in che misura esso fosse e volesse essere, da sempre, una maschera della propria disciplina, e quale scarsa originalità ci si sarebbe potuti aspettare da lui, all’inizio, nel contribuire all'avanzamento della sua scienza. Fino a poco tempo fa, un professore originale era una contradictio in adiecto, e a dire il vero lo è anche oggi, solo che oggi le contraddizioni hanno condizioni di vita un tantino migliori, specie nelle scienze umane, dove i docenti è lecito che parlino non solamente con tono professorale, ma anche, entro certi limiti, con tono assertivo ed espressivo. Fin dal nome, “professore” indica la vocazione alla restituzione e alla trasmissione di ciò che, di volta in volta, è richiesto dallo stato dell'arte, e quando il portatore di un simile titolo intasca l’emolumento onorifico da parte dello Stato, ciò avviene per l’apprezzamento dell’energica mancanza di originalità, con cui egli sa esporre la propria disciplina nel suo complesso » (P. Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita).

Il professore ha rinunciato alla Paideia. Si preoccupa di “professare”, di trasmettere il suo sapere disciplinare in modo esaustivo. Non gli interessa la dimensione ascetica, la trasformazione radicale della maniera di vivere: si limita a svolgere la funzione a lui affidata dallo Stato. Senza dubbio sussistono ancora margini di libertà, ma riguardano il cosa (contenuti) e il come (modalità di trasmissione), senza intaccare il senso dell’insegnamento.

Il punto culminante del movimento che ha portato alla piena codificazione della figura del professore ha ovviamente coinvolto anche il filosofo.

Il filosofo tende a essere identificato con il professore universitario, che trascorre il tempo a studiare e ad approfondire fin nei più intimi dettagli le opere di un pensatore. Nascono gli “esperti” di Platone, di Aristotele, di Nietzsche, di Heidegger, ecc.; nascono “specialisti” che dissertano per ore sulla sentenza di un filosofo, scorticando l’etimologia di ogni singolo termine. Sloterdijk ha ragione a definire “atleti del pensiero” anche i filosofi universitari, perché una certa verticalità è rimasta. Si perfeziona e si migliora costantemente la conoscenza di un settore disciplinare; in tal senso si pratica ancora una forma di ascesi. Ma è ovviamente un’antropotecnica derivata, per non dire degenere, perché mira al perfezionamento fine a se stesso della comprensione di alcuni contenuti, non alla conversione dello sguardo e dello stile di vita.

Negli ultimi decenni, la figura del filosofo universitario ha subito un’ulteriore forma di decadimento. Il diktat della produttività ha imposto criteri quantitativi a discapito di quelli qualitativi. Oggi, non conta tanto la conoscenza reale, ma il numero di articoli e di monografie pubblicate. In Italia, ad esempio, i ricercatori si affannano in primis a “piazzare” le giuste pubblicazioni per rispettare le mediane (i criteri quantitativi) imposte dall’Anvur per conseguire l’abilitazione a professore associato o ordinario.

La figura del professore è dunque coinvolta nel più ampio processo della nostra società a privilegiare antropotecniche orizzontali, cioè esercizi che privilegiano il fare, il produrre e l’accumulare.

In questa parabola discendente, il filosofo influencer costituisce il naturale epilogo.

Il filosofo influencer

In apparenza, nulla è più lontano del filosofo influencer dal filosofo universitario. In parte è così, ma tra i due vi è un nesso che conduce dritto al rovesciamento antitetico del filosofo asceta. Per chi conosce la serie Netflix si potrebbe dire che il filosofo influencer è il corrispettivo del filosofo asceta nel “sottosopra”. Ma procediamo con ordine.

Si è visto come anche il filosofo universitario sia legato alla logica del fare. Non conta tanto “conoscere”, ma scrivere, pubblicare, conformarsi agli standard accademici.

Con il diffondersi della società dello spettacolo, si aprono nuovi orizzonti di possibili capovolgimenti. Il processo inizia, come è noto, negli anni Sessanta del Novecento, ma con la rivoluzione dei social e dell’IA si stanno compiendo salti nell’arte dello storytelling prima impensabili.

Non è questo il luogo per scendere nei dettagli. Vado subito al dunque: chiunque aspiri alla visibilità, in generale o in uno specifico ambito, oggi può emergere ed essere riconosciuto come un grande “X” (cuoco, fisico, matematico, scienziato, artista, filosofo…) se consacra la sua esistenza al dio Algoritmo o al Pantheon degli dèi algoritmi – come preferite!

Una nuova ascesi radicale si dischiude: un’antropotecnica così orizzontale da essere sottile come lo schermo dello smartphone. È l’ascetica dei reel, dei post, dei selfie: la sapiente arte della viralità, del calcolo degli hashtag, del misurarsi sulla dismisura. Si impone chi coglie il “Kairos” del flusso delle informazioni, la giusta direzione, chi sa interpretare i presagi algoritmici, chi sa essere in costante accordo con il ritmo dell’eccesso. Nella disarmonia delle logiche binarie/oppositorie o in quelle unilaterali dei trend alimentati con scienza e coscienza si diventa un grande “X”.

Se si vuole essere acclamati “filosofi”, non è allora più necessario possedere importanti titoli accademici o aver rovinato la cervicale sui libri per una sterile atletica del pensiero – che guarda storta verso il cielo come il malinconico Quasimodo di Notre Dame.

È “sufficiente” – magari investendo un capitale iniziale in un social media manager per farsi guidare – convertirsi allo sversamento del sé nei big data, aderire allo schermo, seguire la corrente.

Ed ecco che l’impensabile nell’era del filosofo universitario diventa realtà: laureandi alla triennale di filosofia, docenti liceali che recitano con ardore un vecchio manuale di filosofia e improvvisatori-rapsodi in possesso di qualche nozione di filosofia sono corteggiati dai grandi marchi editoriali, tengono conferenze in teatri gremiti, fondano le loro scuole filosofiche.

La mistificazione è ormai completa: l’orizzontalità è l’unica forma di verticalità. Non vi è altra ascetica per il filosofo che la produzione di contenuti digitali.

Le parole “filosofo” e “influencer” sono associate tout court in un’acrobatica del gattonamento, come in questa asserzione forse ingenua, seppur agghiacciante, di una prolifica autrice Feltrinelli:

« A ben pensarci, possono essere definiti influencer anche molti grandi filosofi, riconosciuti come sapienti, consiglieri di rette norme di vita e ispiratori di dottrine che hanno apportato cambiamenti notevolissimi nella società » (S. Tassinari, Il filosofo influencer).

I filosofi asceti sarebbero “influencer”, perché con il loro esempio avrebbero “influenzato” gli uomini del proprio tempo e le generazioni future? Certo, non come gli influencer di oggi e l’autrice lo precisa.

Ma non si tratta di un semplice uso con significati diversi dello stesso termine, quanto l’accostamento di un’antropotecnica all’insegna della verticalità nello spazio di una piatta orizzontalità. Non è mai innocua la sostituzione di determinate parole con altre, anche quando l’intenzione sarebbe di rendere “più attuale” un’idea.

È una rete di slittamenti a mettersi in moto: un effetto domino. L’espressione “filosofo influencer” piace molto di più di “filosofo asceta”. È al passo coi tempi, è smart, è social, comunica con il linguaggio dei giovani di oggi. Attira l’attenzione, fa hype, like: vende. “E poi – si dira – si può essere filosofi e influencer nel senso comune del termine, anzi è attraverso gli strumenti digitali che i filosofi possono fare sentire la loro voce. Così si diventa veri filosofi!”

Abbiamo tutti gli elementi per risolvere il caso del professore Searle.

La fine di un’epoca?

Dopo questo breve excursus sull’evoluzione della figura del filosofo il silenzio sulla morte di Searle inizia a fare rumore. Perché dovrebbe interessare ai social un filosofo universitario autore nel complesso di libri abbastanza esoterici? Perché dedicargli uno spazio sulle pagine dei filosofi influencer o divulgatori digitali di filosofia quando il contenuto richiederebbe tempo e il risultato non sarebbe di grande impatto? Bisogna seguire il flusso, insistere sui contenuti virali o “viralizzabili”. Nella logica algoritmica Searle non funziona, non genera “engagement”.

La cosa più paradossale è che un tema centrale delle riflessioni di Searle è stato proprio lo studio delle peculiarità della realtà sociale umana.

Ecco un passo che nella sua parte conclusiva suona quasi profetico rispetto al nostro discorso e al destino che ha finito per toccare a Searle:

« La caratteristica distintiva della realtà sociale umana, il modo in cui essa differisce dalle altre forme di realtà animale a me note, è che gli esseri umani hanno la capacità di imporre funzioni a oggetti e persone là dove oggetti e persone non possono svolgere quelle funzioni soltanto in virtù della propria struttura fisica. Lo svolgimento di una funzione richiede che lo status della persona o dell’oggetto sia riconosciuto collettivamente ed è solo in virtù di tale status che la persona o l’oggetto può svolgere la funzione in questione. Gli esempi sono ovunque: una proprietà privata, il presidente degli Stati Uniti, una banconota da venti dollari e un professore universitario sono tutte persone e oggetti capaci di svolgere certe funzioni in virtù del fatto che a essi è stato riconosciuto collettivamente uno status che li abilita a svolgere funzioni che non avrebbero potuto svolgere senza il riconoscimento collettivo di quello status » (J. R. Searle, Creare il mondo sociale).

A differenza degli animali, gli uomini hanno la possibilità di imporre agli oggetti funzioni che non hanno. Affinché questo avvenga, è necessario un riconoscimento collettivo. Se la comunità decide che dei pezzi di carta abbiano un valore per l’acquisto e la vendita di prodotti, allora essi lo avranno. Se la comunità riconosce un uomo come “filosofo”, allora egli sarà ritenuto tale. Se per avere lo status di filosofo occorre possedere prima lo status di professore universitario, allora la funzione “filosofo” sarà subordinata alla funzione “professore universitario”. Discorso analogo vale per il filosofo influencer.

Eppure, al ragionamento di Searle manca qualcosa di vitale. È sufficiente questo convenzionalismo del riconoscimento per spiegare l’evoluzione della figura del filosofo?

L’approccio antropotecnico sembra offrire una prospettiva più ampia sul “senso” e sulla “direzione”. Spiegare con una semplice successioni di funzioni di status i mutamenti dei caratteri filosofici significa privare gli atti simbolici della loro portata storico-antropologica e ontologica (nella sua accezione veritativa).

Proviamo a chiarire il concetto riprendendo l’esempio del denaro.

Sul denaro Searle afferma in linea con le riflessioni precedenti:

« Le regole costitutive hanno tipicamente la forma «X conta come Y in C». […] La forma «X conta come Y in C» ci permette di creare delle funzioni di status. Il pezzo di carta X conta come Y (denaro) nel contesto C (gli Stati Uniti d’America). Possiamo quindi dire, preliminarmente, che tutti i fatti istituzionali sono funzioni di status. Tutte le funzioni di status sono create da regole costitutive e queste regole costitutive ci permettono di creare degli insiemi di poteri deontici. In effetti, le funzioni di status implicano sempre dei poteri deontici come diritti, doveri, obbligazioni; questi poteri deontici forniscono ragioni per l’azione che sono indipendenti dal desiderio » (J. R. Searle, M. Ferraris, Il denaro e i suoi inganni)

Vediamo ora come lo stesso concetto è espresso nei gesti da Diogene il cinico. Il filosofo segue come regola della sua condotta la sentenza: “Falsifica la moneta” (paracharáttein tò nómisma). Il suo stile di vita è all’insegna dello smascheramento delle convenzioni sociali o, per dirla con le parole di Searle, della ricontestualizzazione delle funzioni di status.

Così «Nella sua Repubblica Diogene stabilisce per legge che si usino gli astragali come moneta» (Ateneo, Deipnosophistae, IV 159). Gli astragali sono degli ossicini che nel mondo antico venivano utilizzati per un gioco simile ai nostri dadi.

Un ulteriore aneddoto esprime ancor meglio il tipo di contraffazione praticata da Diogene:

« Una volta, a teatro, si mise a cercare di entrare dall’uscita, camminando in direzione opposta a chi veniva fuori, e quando gli fu chiesto il motivo disse: “È quel che cerco di fare da tutta la vita” » (Diogene Laerzio, Vite dei filosofi)

I gesti di Diogene non sono semplici tentativi di cambiare funzioni di status (scambiare l’uscita per l’entrata del teatro), ma una forma di riscrittura e ricodificazione degli spazi e dei valori che inaugura un modo radicale di essere nel mondo. Non si tratta solo di smascherare le convenzioni della società, ma di mostrare una vita altra, più vera.

Un punto ben colto da Michel Foucault ne Il coraggio della verità:

« Il cinismo non si accontenta quindi di accoppiare o di far corrispondere, in un’armonia, un’omofonia, un certo tipo di discorso e una vita conforme ai principi enunciati nel discorso. Il cinismo lega il modo di vita e la verità in un modo molto più stretto, molto più preciso. Fa della forma dell’esistenza una condizione essenziale per il dire-vero. [...] Fa infine della forma dell’esistenza un modo per rendere visibile, nei gesti, nei corpi, nel modo di vestirsi, nel modo di condursi e di vivere, la verità stessa » (M. Foucault, Il coraggio della verità).

Dire ed esistere sono due facce della stessa medaglia, un aspetto che l’analisi della società avanzata da Searle non tiene nella dovuta considerazione. L’antropologia del filosofo non è riducibile a un’analisi di riscrittura delle funzioni di status: in questa evoluzione muta un maniere di abitare la verità. Lo sconvolgimento non è marginale, perché l’omologazione del filosofo, la sua riduzione a un’antropotecnica orizzontale è un fenomeno inedito e inquietante.

L’aspetto più pericoloso è la pervasività di un atteggiamento ascetico che ha capovolto il suo asse e con esso le coordinate valoriali. Nella traslazione, l’intera storia della filosofia e i suoi pensatori stanno subendo una profonda mistificazione. I grandi filosofi diventano serbatoi di contenuti “viralizzabili” da selezionare e adattare con cura. Quello che non passa è dimenticato, ignorato.

I testi dei filosofi spariscono dietro le vulgate banalizzanti, il fare filosofia è ridotto a una simulazione/narrazione, in cui la teatralità, la drammaticità, la posa fingono la verticalità per fare cassa.

Il silenzio su Searle racconta quello che sta accadendo. Una nuova sofistica/eristica avanza, che non lascia però spazio al contraddittorio o alla confutazione. Nessun Socrate o Platone o Diogene può smentire i “filosofi” dei nostri tempi, perché non è nella realtà che si incontrano gli influencer. I nuovi eristi parassitano l’infosfera con i suoi algoritmi, dimorano in un non-luogo dove non vi sono anime che si mettono a nudo, in cui non vi è la possibilità di specchiarsi negli occhi dell’altro, né corpi che tradiscono dubbi o emozioni. Superata la soglia dello schermo, il filosofo asceta e il filosofo universitario sono inghiottiti nel rumore assordante del digitale.

Per la prima volta diventa possibile un filosofare autoreferenziale: né il dialogo (come nel mondo antico) né il testo (come nella modernità) sono più significativi. Per la prima volta è possibile un filosofare senza controparte, perché, per farsi sentire, la controparte dovrebbe rinunciare alla pretesa veritativa e adeguarsi alla logica mistificante del digitale.

8 ottobre 2025

PER APPROFONDIRE

S. Grandone, Vivere con filosofia

DELLO STESSO AUTORE

L'amore tra essenza ed esistenza

L’idealismo come stile di vita