Oltre il silenzio: David Foster Wallace su arte e cultura postmoderna

L'analisi filosofico-sociale della cultura postmoderna, condotta da David Foster Wallace in più momenti della sua scrittura, ha messo a nudo i problemi attuali dell'uomo tecnologico: sempre più falsamente "social", ma incapace di conoscere persino se stesso.

Durante varie conversazioni su David Foster Wallace mi è capitato di sentire una sorta di ipotesi "bluff filosofico". Ovvero, in altre parole, una sorta di rinnegamento della filosofia da parte dello scrittore americano, in favore della sola scrittura. La realtà è che, nonostante l'effettivo abbandono di una possibilità accademica filosofica, Wallace non ha mai smesso di fare filosofia. Al contrario, i suoi romanzi, racconti e saggi hanno permesso a persone con poca dimestichezza filosofica di fare i conti con i problemi del nostro tempo.

In perfetto stile filosofico, l'analisi di Wallace è a tutto tondo, alla ricerca di quel nodo problematico che attraversa la cultura postmoderna. Soprattutto nei saggi, ha cercato di far emergere come l'arte stessa nel mondo postmoderno sia diventata puro entertaiment, perdendo quella "sacralità" che l'aveva contraddistinta precedentemente. Il che ha ovviamente dei risvolti drastici.

Pascal aveva genialmente compreso come l'uomo avesse timore di avere a che fare con se stesso e cercasse dei modi per distrarsi (il famoso divertissment pascaliano) da questo peso esistenziale.

« Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria, l'ignoranza, hanno deciso di non pensarci per rendersi felici.

L'unica cosa che ci consola dalle nostre miserie è il divertimento, e intanto questa è la maggiore tra le nostre miserie. » (Blaise Pascal, Pensieri, 168-171)

Questa idea ha attraversato tutta la storia della filosofia: da Agostino, che nelle Confessioni rivelava di essere un problema per se stesso, sino a Nietzsche, che aveva poeticamente mostrato in Al di là del bene e del male l'abisso celato dentro di noi.

Come voce fuori campo rispetto al marasma postmoderno, Wittgenstein e Heidegger avevano visto nell'arte una via d'accesso al senso dell'essere e quindi una via che ci mette in contatto con quell'abisso che nelle nostre operazioni quotidiane dimentichiamo.

«L'arte non insegna nulla, tranne il senso della vita» diceva Henri Miller. Interagire con un'opera d'arte ci permette di avere reazioni dall'esterno a qualcosa che probabilmente non avrebbe attirato la nostra attenzione o con una situazione sconosciuta.

Riprendendo l'analisi di Wallace, ciò che caratterizza l'arte è la perdita di questo rapporto con qualcosa di più alto: l'arte del nostro tempo deve soddisfare dei bisogni e risponde a delle aspettative. Insomma, in poche parole, è un prodotto da immettere sul mercato e l'artista stesso è diventato un imprenditore.

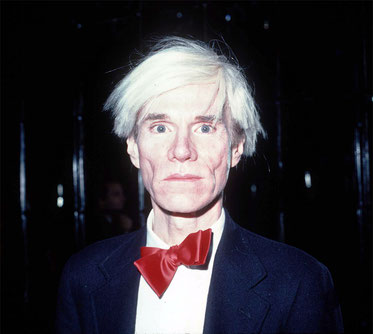

Basti pensare a ciò che Andy Warhol disse a proposito del mestiere dell'artista:

« perché la gente pensa che gli artisti siano speciali? È solo un altro lavoro. [...] Durante il periodo hippy si rifiutava l'idea del business, si diceva: "I soldi fanno schifo", "Lavorare è uno schifo", invece fare soldi è arte, lavorare è arte, fare buoni affari è la migliore forma d'arte. » (Andy Warhol, The Philosophy of Andy Warhol)

La dittatura culturale della programmazione televisiva ha fatto sì che l'arte (scrittura inclusa) diventasse qualcosa di velocemente fruibile, adeguandosi ai nuovi canali di intrattenimento popolari.

Ecco che le due problematiche che ho presentato (l'arte che perde la sua funzione sacrale e l'uomo che fugge dal confronto con se stesso) ora si fondono in un unico nodo: nella nostra società, improntata sempre di più alla rapidità di consumo, l'uomo ricerca degli anestetici. E l'arte è oggi un divertissment.

L'uomo non è più capace di restare in silenzio in una camera, di osservare un'opera d'arte per più di mezz'ora o di ascoltare musica complicata, non immediata, che deve essere capita. La nostra abitudine, data anche dai social, è di ricevere continuamente milioni di stimolazioni sensoriali che durano pochi istanti. Ne Il re pallido Wallace aveva proprio fatto i conti con questo strano stato emotivo che è la "noia":

« Perché ci sottraiamo alla noia. Forse perché la noia è intrinsecamente dolorosa; forse da qui traggono espressioni come "noia mortale" o "noia straziante". Ma potrebbe non essere tutto. Forse la noia è associata al dolore psichico perché una cosa noiosa o nebulosa non fornisce abbastanza stimoli capaci di distrarre da un altro tipo di dolore più profondo che è sempre lì, sia pure in secondo piano, e la maggior parte di noi impiega tutto il suo tempo e le sue energie per distrarsi e non sentirlo, o almeno non sentirlo direttamente o con la piena attenzione. »

Lo stesso labirintico stile narrativo di Wallace cerca di richiamare quella funzione originaria dell'arte e non offrire al lettore un contenuto da masticare e rigettare dopo poco, richiamandolo al suo ruolo di piena libertà non solo nella lettura, ma nella vita stessa:

« "Imparare a pensare" di fatto significa imparare a esercitare un certo controllo su come e cosa pensare. Significa avere quel minimo di consapevolezza che permette di scegliere a cosa prestare attenzione e di scegliere come attribuire un significato all'esperienza. Perché se non sapete o non volete esercitare questo tipo di scelta nella vita da adulti, siete fregati. » (David Foster Wallace, Questa è l'acqua)

A quei convegni, di cui sopra, risponderei sempre così: senza la sua filosofia, la narrativa stessa sarebbe sterile sfogo. E ora non staremmo parlando di David Foster Wallace come uno dei più grandi scrittori americani dell'ultimo secolo.

25 febbraio 2019

DELLO STESSO AUTORE

Cosa può dirci oggi Heidegger?

Il significato della meraviglia

Il rap visto con gli occhi di Wallace

Una spia nel mercato del lavoro

Alcune fondamentali precisazioni su Darwin

SULLO STESSO TEMA

A. Lombardi, Epifania del valore negato. Gli "uomini schifosi" di David Foster Wallace I - II