La vita perde senso in un campo di concentramento?

Un luogo comune afferma che l'uomo, messo di fronte a condizioni di vita estreme, pensi solo alla mera sopravvivenza, spogliandosi di tutti i cosiddetti "orpelli morali" che lo contraddistinguono nella vita civile. E quando la sopravvivenza perdura troppo tempo, l'essere umano può chiedersi se abbia senso continuare a vivere così, in un contesto che annulla la sua etica. Che significato può allora ancora assumere la vita, quando ci si ritrova per anni a vivere in un campo di concentramento o di sterminio, vessati da continue torture? O quando si vedono i propri parenti e amici torturati e uccisi in un genocidio di fronte al quale ci si sente impotenti?

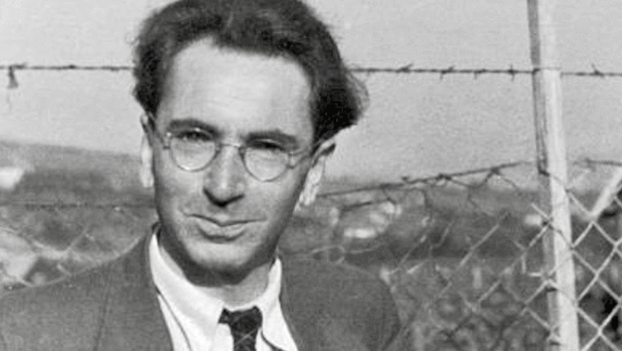

Viktor Emil Frankl (1905-1997) è stato uno psichiatra e psicoterapeuta austriaco, fondatore del metodo della logoterapia. Oltre a ciò, esso è stato internato, durante la Seconda guerra mondiale, in quattro campi di concentramento nazisti, Auschwitz e Dachau compresi, e proprio quest’esperienza è stata fondamentale per la strutturazione della sua teoria psicologica e filosofica sull’uomo.

Ciò che a noi, in questo articolo interessa, è la sua analisi di cosa significhi vivere l’esperienza del Lager, non tanto in un senso ristretto e riguardante solo la specifica esperienza storica da lui vissuta, quanto nel senso lato di cosa provi chi debba vivere chiuso in un luogo dove sa che verrà gradualmente logorato e, con ogni probabilità, portato di fronte alla morte. In quest’ottica, la sua opera Uno psicologo nei Lager, con cui narra la sua esperienza e rielaborazione di quanto vissuto nei campi di concentramento, sa evidenziare degli elementi della psiche umana che si riscontrano ogni volta che delle persone sono deumanizzate, rinchiuse in spazi angusti e inospitali, violentate e torturate e portate, con metodi premeditati ed efferati, alla morte. Stiamo parlando di un testo che, purtroppo, ha molto da dire anche ai giorni nostri, nei quali vediamo luoghi come Gaza divenire prigioni a cielo aperto, spazi dove la violenza sistematica e intenti genocidari spingono i palestinesi a una costante agonia.

La peggiore sofferenza

Frankl evidenzia, fin dalla prima parte dell’opera, che ciò che più di tutto rende orribile l’esperienza del Lager non è la sofferenza fisica, per quanto brutali siano stati i metodi nazisti per far soffrire le persone internate. «I detenuti sono picchiati per i più futili motivi o senza motivo alcuno» sottolinea l’autore, riportando esempi di come piccoli sgarri alle regole (togliere lembi dalle coperte per fasciarsi i piedi distrutti dai geloni o dagli edemi da fame) fossero puniti con l’impiccagione; o di come alcune sentinelle cercassero ogni occasione per sfogare la propria rabbia o il proprio sadismo sui condannati (sfruttando futili motivi per picchiarli o spegnendo l’unica stufa che li scaldava mentre lavoravano nel gelo delle campagne, dove si raggiungevano anche meno venti gradi).

All’inizio, lo choc per un detenuto è forte, a fronte della violenza che deve esperire e vedere vissuta nei suoi compagni. Col tempo, però, a quella violenza ci si abitua: il detenuto diventa apatico, insensibile al dolore. A quel punto, subentra la maggiore sofferenza che un detenuto deve subire:

« Il dolore fisico dei colpi non è l’essenziale. Fa soffrire molto di più il dolore spirituale: la rabbia per l’ingiustizia subita, o meglio, per l’infondatezza della punizione. Così si capisce come, in certi casi, un colpo andato a vuoto sia più doloroso di una vera percossa. »

Ciò che ferisce più di ogni altra cosa è la degradazione spirituale a cui gli aguzzini portano gli internati. L’essere concepiti come subumani, animali o, ancor peggio, meri numeri, corpi da utilizzare fino allo sfinimento. Quasi si trattasse di semplici automi, oggetti da usare per i propri scopi, che non hanno emozione alcuna di cui tener conto, nei quali non si palesa una dignità da rispettare.

Ciò potrebbe sembrare assurdo: nel momento della massima violenza, non è proprio il dolore fisico ciò che copre ogni altro pensiero? Non si torna a essere degli animali che pensano solo a sopravvivere, che agiscono secondo gli istinti elementari?

Eppure, è proprio un internato a rispondere negativamente a queste domande. Una persona che si è confrontata con molte altre che hanno vissuto la stessa esperienza: al dolore fisico ci si abitua, ma la degradazione spirituale è qualcosa che tocca gli uomini nel profondo. Riporta Frankl un esempio significativo:

« Una volta, per esempio, mentre infuriava una tempesta di neve, lavoravamo all’aperto su una linea ferroviaria. Non foss’altro che per non sentire troppo freddo, riassodo diligentemente i binari (con pietrisco). Smetto di lavorare per riprendere fiato e m’appoggio al rampone. Disgraziatamente la guardia si volta verso di me proprio in quell’attimo e certo pensa che «stia prendendolo in giro». Ciò che mi fa male, nonostante tutto e nonostante l’apatia che già sopravviene, non è il predicozzo che dovrei subire, non solo le busse. Questa guardia non si degna neppure di rivolgere un’ingiuria alla spregevole figura avvolta di stracci che ricorda solo di lontano una creatura umana, alla figura, insomma, che rappresento per lui. Quasi per gioco, raccoglie una pietra da terra e me la getta. Si fa così, pensai, quando si vuole risvegliare l’attenzione di una bestia; è così che si ricorda il “doveroso lavoro” a un animale domestico, a un animale al quale si è così poco legati da non volerlo “neppure” punire. »

La perdita di senso

L’effetto di questa degradazione, per molti internati, è quello dell’oggettivazione del proprio Sé. Ci si sente un semplice corpo da sfruttare, un oggetto che si muove secondo gli ordini impartiti, che non ha dei valori o una personale libertà.

« L’uomo nel campo di concentramento, a meno che la sua autocoscienza opponga un’ultima impennata, perde la sensazione di essere ancora un soggetto e tanto meno un essere spirituale con libertà umana e valore personale. Egli sperimenta se stesso solo come parte piccolissima di una grande massa, il suo essere decade al livello dell’essere di un gregge. Gli uomini sono trascinati qua e là senza pensare o volere chiaramente, sono spinti insieme o separati con violenza, come un gregge di pecore. »

Da ciò scaturisce il più grande pericolo per gli internati: percepire uno svuotamento di senso, la mancanza di significato della propria vita. In altre parole, sentire il nichilismo dentro di sé.

Quando avviene ciò in un internato, capita quel tragico fatto che Frankl descrive molto bene nel libro: una mattina, il detenuto non si alza più dal letto, neppure di fronte a preghiere o minacce. Rimane fermo, impassibile, lasciando che le proprie urine e feci lo sporchino. A volte, uno di questi detenuti prende un’ultima sigaretta che aveva nascosto in una tasca e la fuma: segno che non vede più nessun futuro, nessun senso da dare al proprio vivere. Preferisce lasciarsi morire e, allora, si abbandona a piaceri immediati che l’accompagnano verso la morte.

Come sopportare la sofferenza immane che bisogna subire se non c’è un senso ad essa? Se non si ha un obiettivo, un fine che giustifichi quello che si sta patendo? Se tutto è arbitrario, se non v’è senso al mondo, la risposta più facile da darsi, infatti, è fuggire da esso piuttosto di provare dolore.

Se non si riesce a dare un significato a quella sofferenza, per cui abbia senso alzarsi dal letto, non vi sarà alcuna motivazione che spingerà un detenuto a mettersi in piedi e subire un altro giorno di ingiustizie e vessazioni.

Quale significato nel dolore

«Chi ha un perché nella vita sopporta quasi ogni come», afferma Frankl riprendendo le parole di Nietzsche. Se vi è un motivo per cui vivere, qualsiasi contesto diventerà sopportabile, ma in mancanza di un fine, anche il luogo più ameno sarà fonte di noia e dolore.

Alcuni internati utilizzavano tecniche per sfuggire alla sofferenza del Lager che, per Frankl, risultavano controproducenti. Una era rintanarsi, sognando a occhi aperti, nel proprio passato, che ora sembrava qualcosa di idilliaco. Ciò, anziché aiutare, rendeva insensibile il prigioniero rispetto al presente e gli causava l'impossibilità di affrontare in modo genuino l’esperienza del Lager: non dando importanza a niente di ciò che accadeva, si faceva trascinare dagli accadimenti e qualsiasi situazione che potesse richiedere il suo aiuto – il sostegno di un compagno, un momento di supporto collettivo, ecc. – perdeva per lui di senso e non vi partecipava. Se il presente va trascurato, esso non ha senso e qualsiasi cosa vi accada è indifferente.

Frankl, invece, evidenzia due modalità per vedere un significato anche nella massima sofferenza, che qua solo accenneremo, rinviando al testo per un maggiore approfondimento. Una è quella di protendersi nel futuro:

« L’uomo ha invero un carattere peculiare: può esistere solo nella visuale del futuro; dunque, in un certo senso, sub specie aeternitatis. »

L’essere umano ha degli obiettivi per cui alzarsi la mattina, che lo spingono a sopportare il dolore che il giorno gli consegnerà. Per un internato, poteva essere rivedere la famiglia, la persona amata, portare a compimento un libro a cui si stava lavorando. Anziché chiudersi nel passato, bisogna chiedersi cosa ci aspetta davanti a noi, ciò per cui vogliamo vivere e non arrenderci al dolore.

Tale motivazione, a detta nostra, potrebbe mostrare una debolezza: nel momento in cui rinviamo il significato a un’azione futura, delineiamo di nuovo come insensato il presente. Dobbiamo sopravvivere al Lager, cioè tollerare quel dolore, ma quel dolore è ingiustificato e, se potessimo, lo avremmo evitato da principio. E se quel dolore è tanto forte e in esso non vi vediamo alcun significato, potremmo soccombervi, essendo il significato allontanato nel futuro qualcosa di difficile da percepire.

[Sul tema di come concepire il dolore, si consiglia il seguente articolo dell’Agosto filosofico: Essere se stessi accettando il dolore. Il valore del negativo fra romanzo, poesia e psicologia]

D’altro canto, Frankl tematizza che il dolore stesso, quando inevitabile, può assumere un senso inaspettato, che comprendiamo solo attuando una “rivoluzione copernicana”: non più chiedendoci cosa il mondo ci può dare, ma cosa il mondo chiede a noi.

Anche nelle peggiori situazioni di limitazione della libertà, all’uomo è concessa «l’ultima libertà umana», cioè quella «di affrontare spiritualmente, in un modo o nell’altro, la situazione imposta». Le terribili condizioni di detenzione, la violenza delle guardie, la mancanza cronica di cibo con la conseguente sofferenza fisica e psicologica, la consapevolezza di poter finire da un momento all’altro in camere a gas: tutto ciò non determinava in modo uguale la reazione dei detenuti, ma vi era sempre una libertà morale ultima, per cui, anche nella più tremenda sofferenza, vi era chi si comportava da “criminale” e chi da “santo”: chi era pronto a sopraffare i suoi compagni di carcere pur di sopravvivere al posto loro e chi, invece, di fronte al dolore altrui condivideva un pezzo del suo esiguo pane. Non è, insomma, vero che nelle condizioni di mera sopravvivenza tutti diventano “animali” nel senso dispregiativo del termine:

« Sigmund Freud una volta disse: «Proviamo a non dare da mangiare ad un certo numero di persone il più possibile diverse tra loro. Con l’aumento della fame, tutte le differenze individuali svaniranno, e sui loro volti apparirà l’espressione uniforme del desiderio non saziato». Grazie a Dio, a Sigmund Freud venne risparmiata l’esperienza empirica dei campi di concentramento. I suoi soggetti si sdraiavano su divani disegnati nello stile sfarzoso della cultura vittoriana, non nel sudiciume di Auschwitz. Lì, “le differenze individuali” non “svanirono” ma, al contrario, le persone diventarono ancora più diverse tra loro; le persone si smascherarono, sia i porci che i santi. »

Il grande perché che può sostenere l’uomo, anche nelle peggiori condizioni, è allora rendersi conto che pure nella sofferenza c’è un senso. Proprio in quelle situazioni, infatti, l’uomo può mostrare chi è nel senso più profondo; può mettere in pratica, nelle condizioni più estreme, i valori in cui davvero crede, che non rinnega neppure di fronte alle peggiori minacce e torture. Sostenere un internato in fin di vita, quand’anche noi si è stanchi, o alzare il morale di chi non crede ci sia più una speranza, nonostante il proprio io voglia solo urlare di disperazione, sono azioni che mostrano chi è capace di trovare un senso anche nelle peggiori condizioni. Chi sa che ogni tipo di contesto è un mettere alla prova i valori in cui si crede; è un’occasione per saggiare la propria umanità, e quanta più sofferenza vi è, tanto più la prova sarà segno di grandezza spirituale.

« La vita conserva il suo senso anche quando si svolge in un campo di concentramento, quando non offre quasi più nessuna prospettiva di realizzare dei valori, creandoli o godendoli, ma lascia solamente un’ultima possibilità di comportamento moralmente valido, proprio nel modo in cui l’uomo si atteggia di fronte alla limitazione del suo essere, limitazione imposta con violenza dall’esterno. »

In questa ottica, si comprende anche l’affermazione di Frankl per cui ognuno – a dispetto della narrazione macchinica contemporanea – è unico e insostituibile. Perché ogni persona viene chiamata in causa dal mondo per compiere qualcosa che solo lei potrà fare. Frankl, nei campi di concentramento in cui si è ritrovato, ebbe l’occasione di essere l’unico medico che poteva, in un certo momento, confortare o abbandonare un internato in difficoltà o sul punto di morte. La responsabilità era sua, di nessun altro, e dalla scelta che fece si mostrò la sua moralità, quella libertà spirituale che evidenzia, anche nelle peggiori condizioni, che quanto compiamo ha un senso; che evidenzia come, a volte, sia proprio il negativo più forte ciò a cui il destino ci chiama per saggiare quanto siamo disposti a fare per affermare ciò in cui crediamo.

Un’affermazione che permette di realizzarci, di sentire il proprio Sé in pace con se stesso. Una realizzazione che non è auto-realizzazione, se con essa si intende un maturare indipendentemente dall’altro. Anzi, molto spesso, ciò che dà senso è proprio il porre attenzione all’altro, il prendersi cura di coloro che ci circondano, perché proprio in ciò spesso diamo adito ai valori in cui crediamo; troviamo un senso e un significato che, chiusi in noi stessi, non avremmo trovato. Evidenziando come, nella sofferenza che permea il mondo, possa trovare spazio quel sentimento che spinge a sentirsi realizzati più di tutti, proprio aiutando – per quanto paradossale possa essere – l’altro a realizzarsi: l’amore.

« L’amore è l’unico modo per comprendere appieno un altro essere umano nell’essenza più profonda della sua persona. Nessuno può diventare pienamente consapevole della vera essenza di un altro essere umano senza amarlo. Grazie all’amore è capace di percepire i tratti e le caratteristiche essenziali della persona amata; non solo: riesce a vedere in essa il potenziale che non è ancora attualizzato ma deve esserlo. E ancora, grazie al suo amore, permette alla persona amata di realizzare queste potenzialità. Rendendola consapevole di ciò che dovrebbe diventare, rende queste potenzialità reali. »

Un messaggio che andrebbe ascoltato, specie dall’attuale società nichilistica, incapace di vedere un senso nello scorrere della vita. E il cui senso, forse, l’ha perso a causa di quell’estremo individualismo per cui ognuno, non ponendo più attenzione all’altro, non è più capace di guardare dentro se stesso.

[Ringrazio Giusy Bracco e Carla Traini per la scoperta del libro e e i profondi dialoghi condivisi sul senso di quanto scritto da Viktor E. Frankl: senza ciò non sarebbe nata la riflessione qui presente. Colgo l'occasione per sottolineare quanto ben poco di originale vi sia nei miei scritti: la maggior parte delle riflessioni nasce sempre da una delle cose più belle che l'essere umano sa fare: dialogare. Tanto con le persone presenti quanto con quegli autori che, per quanto passati, continuano coi loro scritti a dirci qualcosa.]

4 agosto 2025

SULLO STESSO TEMA

M. Palladino, Jaspers e Scheler. Il sapere della sofferenza

M. Palladino, Il dramma della scelta. Kierkegaard ed Elliott Smith

A.G. Pilotto, L'utilità del dolore

F. Pietrobelli, Essere se stessi accettando il dolore. Il valore del negativo fra romanzo, poesia e psicologia

DELLO STESSO AUTORE

L'importanza di non essere Eutifrone

Il sole brilla al di là dell'uragano

Crollato un socialismo, se ne fa un altro

La vera democrazia nega il ruolo degli esperti

Essere coerenti fino in fondo: Thomas Müntzer e la rivolta dei contadini

Fare filosofia o non fare niente

La schiavitù dell'ignoranza capitalistica

È tutto soggettivo, ma niente è soggettivo

Libera da tutto o diretta al concetto? Lo sviluppo della musica nell'"Estetica" di Hegel

Il filosofo che si fa politico

Ha senso lottare contro il destino?